去年冬天,表弟阿杰突然给我发消息:"姐,我好像要瞎了。"屏幕这头的我心头一紧。

这个刚上大二的篮球少年,三个月内近视从300度飙到1000度,框架眼镜换到第三副还是看不清黑板。

校医院建议转诊大医院时,医生拿着角膜地形图告诉他:"这是圆锥角膜,再晚来半年可能要移植角膜。"

01:角膜的隐秘变形

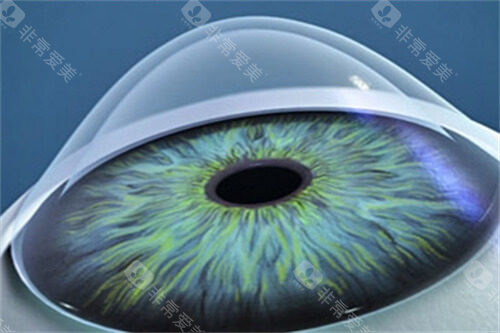

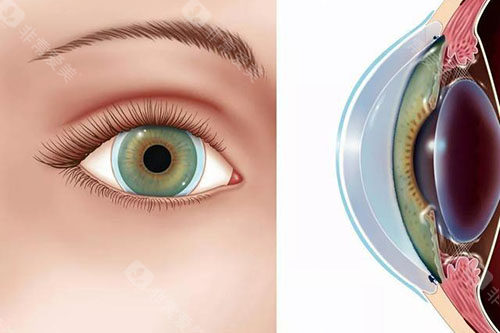

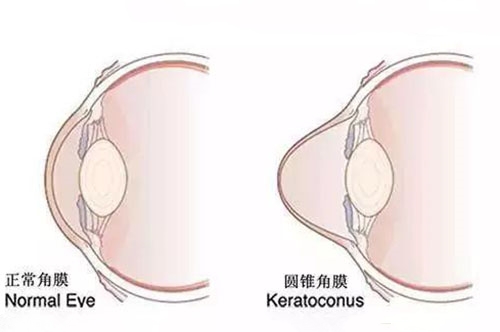

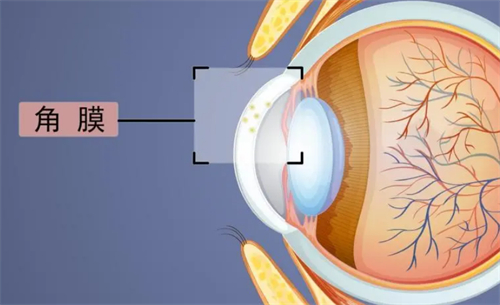

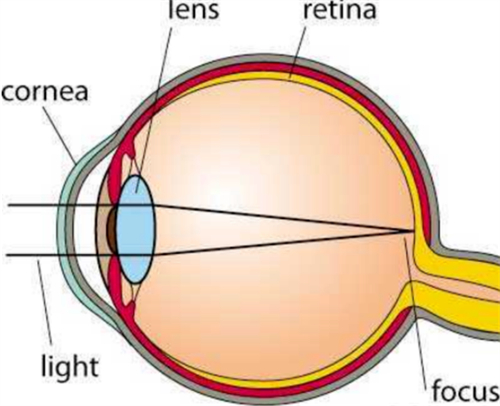

那是我头一次听说这个拗口的病名。正常角膜像光滑的钟表玻璃罩,圆锥角膜患者的角膜却会逐渐变薄凸起,形成不规则的圆锥体。

这种变形像被风吹皱的湖面,让进入眼睛的光线发生不规则折射。

我陪阿杰复查时,眼科医师用激光笔演示给我们看:"你们看这张角膜地形图,红色区域就是变薄膨出的部位。正常角膜曲率在43D左右,他现在较薄处已经达到55D。"显示器上血红色的尖锥图案,像座随时可能喷发的火山。

02:被误读的视力警报

"早知道这些信号..."阿杰躺在治疗床上做角膜交联时,声音闷在防护罩里。

其实半年前他就发现异常:夜间看路灯总有彩虹光晕,新配的眼镜不到两周就又模糊,揉眼睛时总觉得眼球发胀。

这些都被他当作备考太累的正常反应。

李医生的患者档案里记录着更多遗憾病例:

有美术生以为是颜料入眼导致的视物变形,有程序员把持续眼痒归结于屏幕辐射,直到某天发现双眼出现叠影才匆忙就医。

这些看似普通的眼部不适,实则是角膜发出的SOS信号。

03:与时间赛跑的治疗窗

阿杰现在每周要滴三种眼药水,每晚佩戴硬性角膜接触镜。

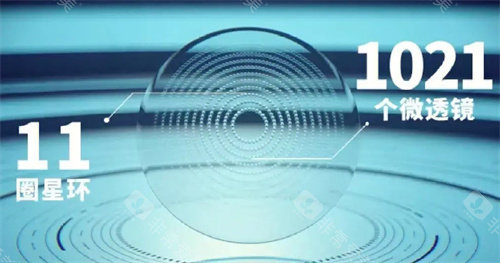

这种特制镜片像给眼球戴的矫正牙套,通过物理压迫延缓角膜变形。

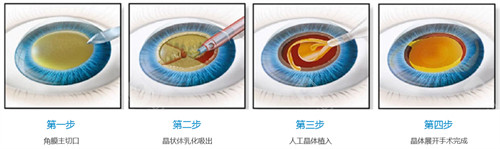

更关键的是他及时做了角膜胶原交联术——用核黄素和紫外线"焊接"角膜纤维,这个过程让我想起3D打印中的光固化技术。

但并非所有人都这么幸运。

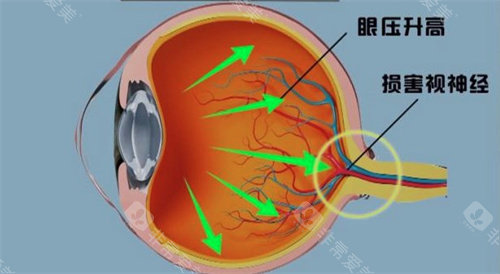

邻床的工地小哥王师傅,发现时角膜较薄处只剩270微米(正常约500微米),只能等待角膜移植。

他苦笑着说:"以前总觉得眼红是灰尘进眼睛,哪知道是角膜要穿孔。"

04:藏在日常的防护密码

复诊时护士教阿杰做"20-20-20护眼法":每用眼20分钟,就看20英尺外景物20秒。

这个简单动作能减少揉眼频率——揉眼产生的机械压力,正是加速角膜变形的隐形推手。

我注意到诊室墙上贴着特别的饮食建议:多补充维生素C和锌元素,少喝碳酸饮料。

原来高糖环境会降低角膜胶原强度,而维C就像给角膜组织涂保护层。

阿杰妈妈现在每天给他准备蓝莓和猕猴桃,取代了过去的可乐和薯片。

【被忽略的生命预警】

现在阿杰的角膜曲率稳定在49D,医生说保持得好可能长期不需要移植。

每次复查走过移植等待区的长椅,看着那些蒙着纱布的患者,他总会下意识握紧我的手臂。

那些我们曾以为是"用眼过度"的小症状,原来都是身体在敲警钟。

如果你发现眼镜更换频率异常、夜间视力骤降、或者总觉得眼前蒙着层雾气,别急着换镜片。

也许该让医生看看你角膜的"地形图",在它变形为真正的圆锥之前,用现代医学的力量按住暂停键。