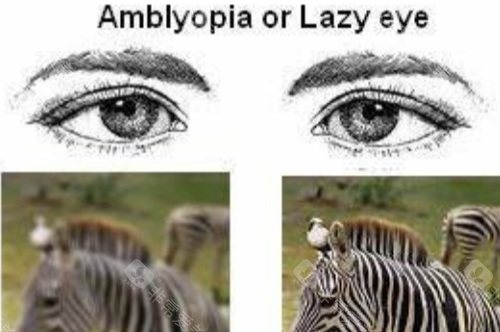

弱视是儿童视觉发育期常见的视力问题,由于不同原因造成视觉信号无法正常传递至大脑,导致单眼或双眼视力低于正常水平。

家长需要了解不同类型弱视的特征,才能及时发现问题并配合治疗。

一、单眼视觉抑制型弱视

当孩子存在单侧眼睛位置偏移(如内斜视或外斜视),尤其是四岁前出现持续性单眼斜视时,大脑会主动抑制斜视眼传递的视觉信号。

这种抑制机制在初期是可逆的,但若持续超过三个月未干预,可能发展为长久性视力损伤。

判断要点:观察到孩子某只眼睛明显偏移,或交替用眼时出现闭眼、揉眼等回避行为。三岁以上儿童可通过视力表筛查发现单眼视力低下。

诊断关键:眼科医生会通过遮盖试验判断斜视状态,配合眼底检查排除器质性病变。

二、双眼屈光差异型弱视

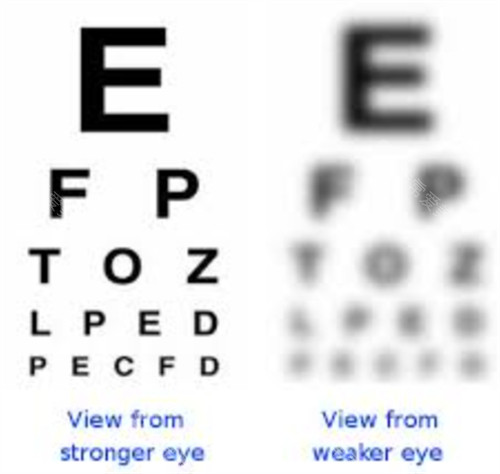

当双眼度数差异超过300度时,大脑难以融合两个清晰度差异过大的图像,会自动屏蔽模糊眼的信号。

这类弱视早期不易察觉,很多孩子仍能维持正常生活,但未矫正的屈光差异会导致视觉功能持续退化。

判断要点:孩子无明显斜视,但精细动作(如串珠子)存在困难。学龄期儿童阅读时易串行、抄写速度慢。

诊断方法:通过散瞳验光较准测量双眼度数差,结合角膜地形图分析光学质量差异。建议三岁起每半年进行屈光筛查。

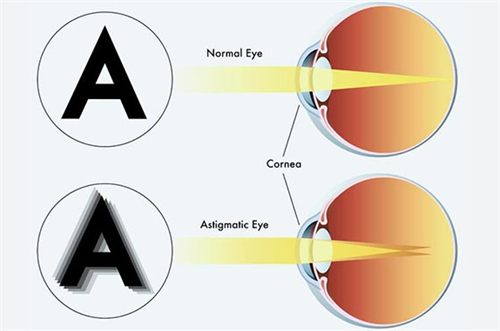

三、未矫正高度屈光型弱视

双眼高度近视(600度以上)、远视(500度以上)或散光(200度以上)未及时矫正时,视网膜始终无法获得清晰图像刺激,导致视觉神经发育受阻。

这类弱视多呈双侧性,但双眼视力可能不同步下降。

判断提示:孩子常眯眼视物,看电视距离过近,对远处目标识别困难。夜间行动笨拙需警惕高度散光可能。

干预原则:正确验光后及时配戴足矫眼镜,三个月后复查视力提升幅度,需排除其他类型弱视共存情况。

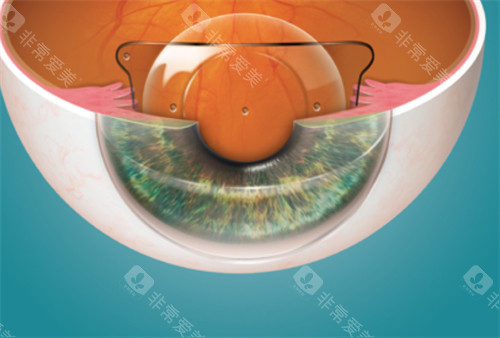

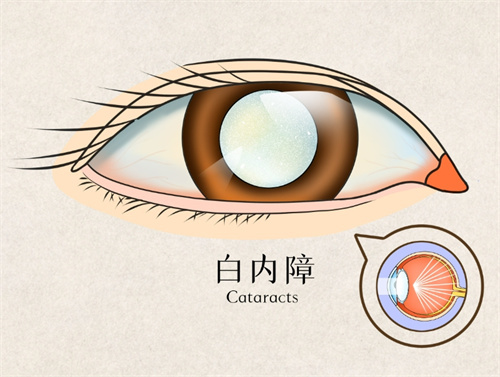

四、视觉剥夺型弱视

婴儿期眼睑下垂、角膜混浊、先天性白内障或术后长期眼罩遮盖等情况,会阻断外界光线到达视网膜。

出生后三个月内发生的视觉剥夺危害更大,可能造成不可逆损伤。

观察重点:新生儿出现瞳孔区发白、持续流泪或畏光反应。术后遮盖治疗需严格遵医嘱控制时长。

治疗窗口:出生后6个月内是处理先天性白内障的关键期,需多学科联合制定手术与视觉改善方案。

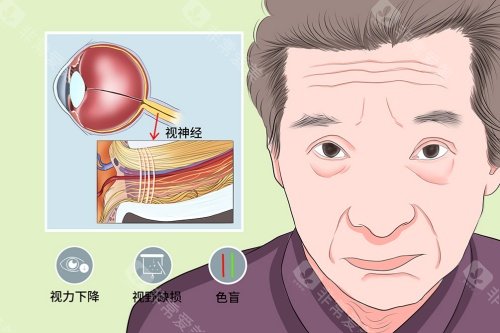

五、先天器质型弱视

约2%的弱视与出生时视网膜出血、视神经发育异常有关。

这类情况通过常规检查可能无法发现异常,但视力无法通过训练提升,需通过基因检测、视觉电生理检查等手段鉴别。

识别特征:出生后即存在视力低下,光学矫正无效,可能伴有眼球震颤。家族中有类似视力问题需提高警惕。

家长可在家通过简单方法初步筛查:交替遮盖孩子双眼,观察其反应是否一致;注意孩子是否经常歪头、侧脸看东西;三岁以上儿童可用图形视力表检查。

发现异常应及时到正规机构进行散瞳验光、眼底照相、双眼视功能等系统检查。

弱视干预结果与年龄密切相关,6岁前开始治疗结果理想,12岁后改善空间有限。定期复查和坚持视觉训练是改善视力的关键。