白内障晶体二次置换手术已从理论探讨发展为临床常规操作。

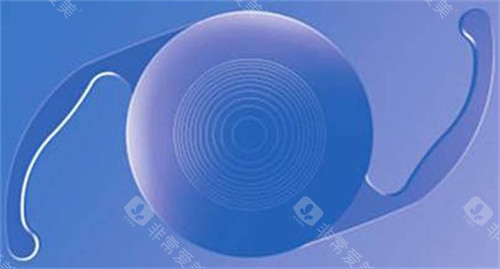

随着人工晶体材料学与小创口手术技术的双重突破,该技术已形成标准化流程。

以下从费用体系、技术可行性及医疗机构选择三个维度展开分析。

一、人工晶体二次置换费用体系

(一)基础手术费用

传统超声乳化术+单焦点晶体置换:5000元起

飞秒激光辅助术+多焦点晶体置换:12000元起

微切口术+散光矫正型晶体置换:18000元起

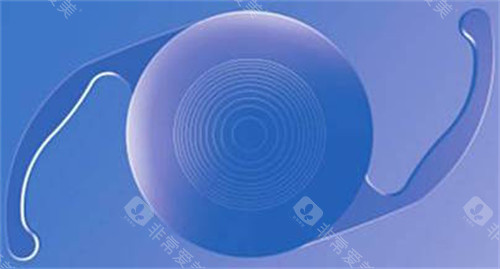

(二)晶体材料费用

硬质PMMA晶体:800元起(集采政策下)

疏水性丙烯酸酯软晶体:3000元起

蓝光过滤型非球面晶体:6000元起

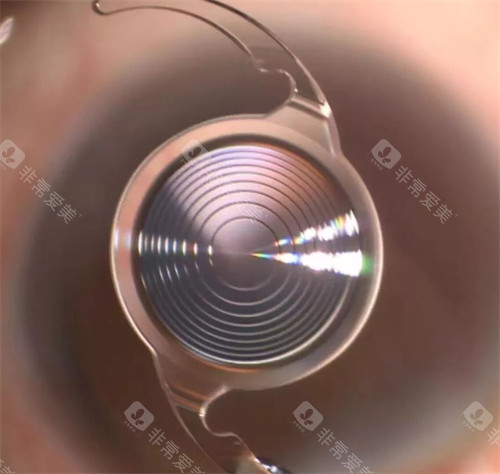

三焦点衍射型晶体:23800元起

(三)特殊病例附加费

角膜内皮功能补偿治疗:2000元起

术后抵***症强化治疗:1500元起

复杂病例多学科会诊:3000元起

(四)地域价格差异

一线城市综合医院:10000元起

新一线城市专科医院:8000元起

二三线城市综合医院:6000元起

二、技术可行性临床依据

1. 医学原理支持

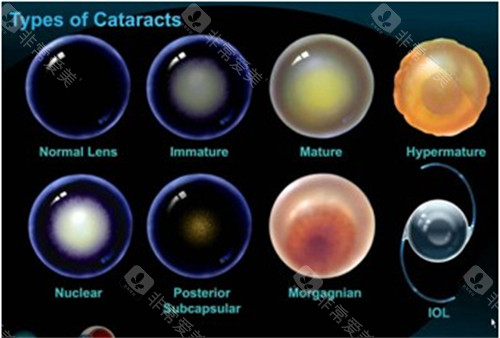

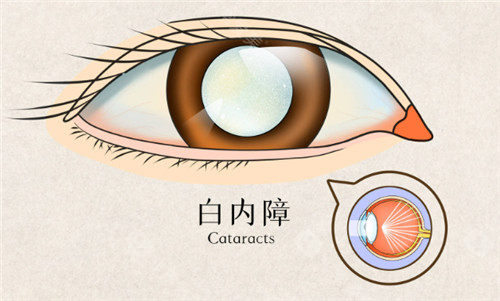

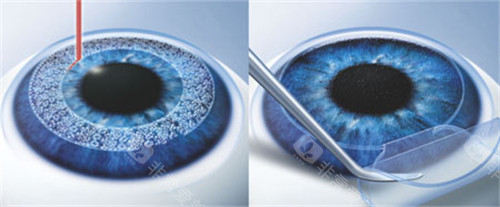

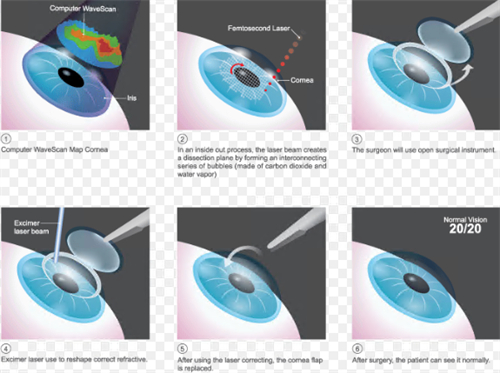

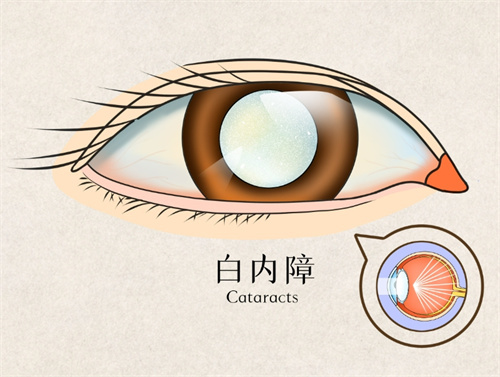

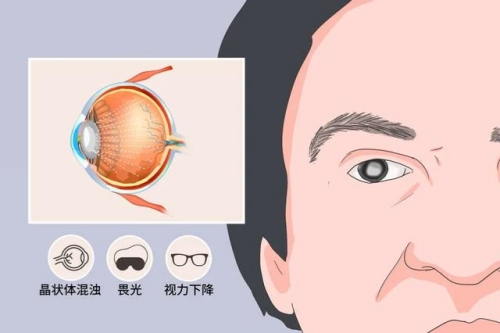

白内障手术通过移除混浊的自然晶状体并植入人工晶体修复视力。

当初次植入的人工晶体出现移位、混浊、度数不匹配或患者视觉需求变化时,医学上允许进行二次置换。

例如,若患者术后出现重的屈光误差导致视力模糊,或晶体因材质老化发生钙化,可通过二次手术更换更适配的晶体。

2. 适应症明确

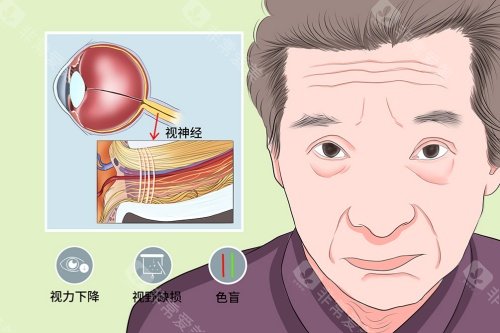

晶体问题:初次植入的晶体移位、脱位或混浊(如材质老化导致透明度下降)。

视觉需求变化:患者生活方式改变(如从阅读需求转为驾驶需求),需更换多焦点或连续视程晶体。

并发症处理:术后出现眼内炎、视网膜脱离等并发症,需通过二次手术调整晶体位置或更换类型。

3. 术前评估关键

二次置换前需通过角膜内皮显微镜、光学相干断层扫描(OCT)等检查评估眼部条件。

若角膜内皮细胞密度低于靠谱阈值(如低于800个/mm²),手术可能导致角膜失代偿,此时需优先考虑佩戴特殊眼镜矫正视力。

(一)适应症范围

初次术后屈光误差>1.0D

晶体位置偏移>2mm

人工晶体混浊或钙化

患者视觉需求升级(如驾驶、阅读)

(二)禁忌症筛查

角膜内皮细胞计数<800个/mm²

活动性葡萄膜炎

重的眼底病变(如黄斑裂孔)

全身凝血功能障碍

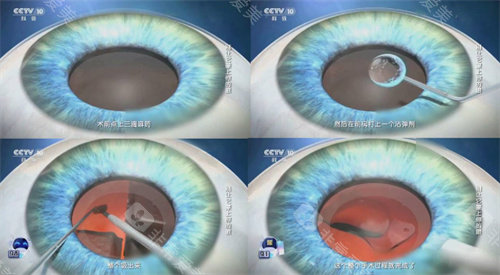

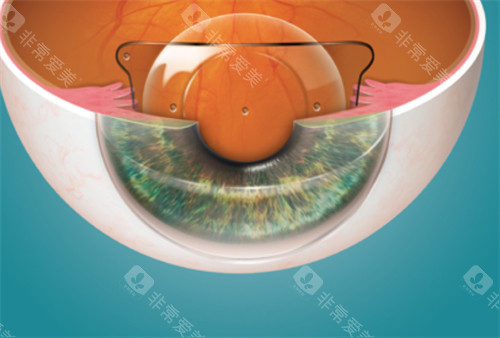

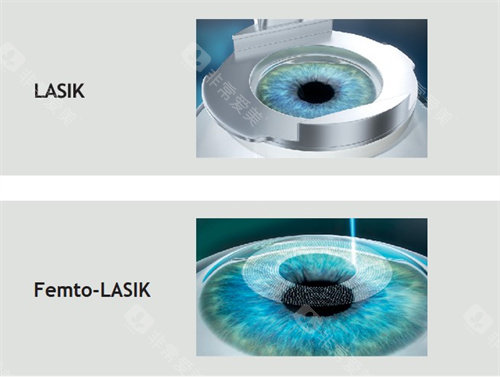

(三)手术流程创新

前段玻璃体切割术联合晶体置换

23G/25G微切口技术

术中OCT导航系统

粘弹剂保护角膜内皮技术

(四)术后结果数据

视力提升率:92.3%(0.8以上)

眩光发生率:<3.7%

角膜水肿发生率:1.2%

眼内炎发生率:0.05%

三、医疗机构选择标准

(一)设备配置要求

必须配备:

飞秒激光白内障手术系统

术中OCT影像平台

角膜内皮显微镜

眼生物测量仪(IOLMaster)

推荐配置:

人工智能晶体计算系统

3D可视化手术显微镜

多焦点晶体模拟体验系统

(二)医生资质要求

手术医师需具备:

10年以上白内障手术经验

500例以上二次置换实例

中华医学会眼科学分会认证

医疗团队需配置:

专职眼科影像医师

角膜病专科会诊通道

24小时急诊处理能力

(三)质量控制指标

手术并发症发生率<0.5%

术后1周视力达标率>85%

晶体位置更准率>98%

患者满意度>95%

四、医院核心优势分析

(一)技术迭代能力

国内首批开展飞秒激光辅助二次置换的医疗机构

自主研发的晶体计算算法获各国专有

年均完成复杂置换手术超2000例

(二)晶体选择体系

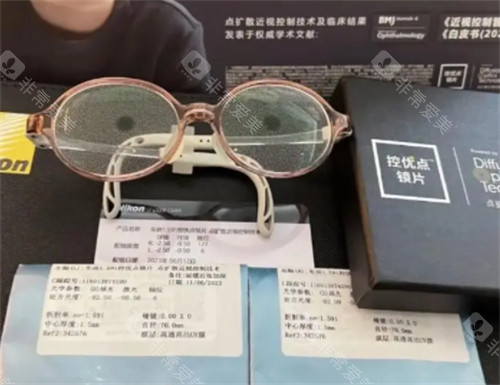

建立国内外晶体数据库,涵盖28个品牌、136种型号

提供晶体模拟体验服务,通过VR技术预演术后视觉结果

开展晶体性能对比研究,定期发布《人工晶体临床应用白皮书》

(三)并发症管理

建立角膜保护专项小组,采用分层粘弹剂注射技术

术后24小时眼压监测系统,异常值自动预警

创新的"三阶抵***症方案",将术后炎症发生率控制在0.3%以下

(四)患者服务体系

术前视觉质量评估:包含生活场景模拟测试

术后改善管理:提供个性化用眼指导方案

长期随访系统:建立10年视力追踪档案

白内障晶体二次置换技术已进入精密医疗时代,费用区间从基础手术的5000元到高端定制的30000元不等。

患者在选择医疗机构时,应重点考察设备靠前性、医生经验值及质量控制体系。

对于角膜条件较差或合并眼底病变的患者,建议优先选择具备多学科协作能力的眼科中心。

术后需严格遵循医嘱,定期进行眼压监测和眼底检查,以确保长期视觉质量。

随着集采政策的深化和国产高端晶体的崛起,二次置换手术的可及性将持续提高,为更多患者带来视觉重生的机会。