在连云港市第 一人民医院眼科,五位医生凭借扎实的可靠功底与独特的诊疗风格,成为患者口中的“光明守护者”。

他们中既有深耕临床三十余载的学科带头人,也有主刀万例手术的小创口医师,更有被患者称为“医术与医德双绝”的口碑医生。

本文将从技术专长、患者反馈、学术成就三个维度展开测评,带您深入了解这些眼科医生的真实实力。

一、张自平:严谨派代表,诊疗过程如春风化雨

作为眼科副主管医师,张自平的诊疗风格以“细致入微”著称。

一位来自徐州的贝女士回忆,初诊时她因角膜病变焦虑不已,张医生用模型详细讲解病情,甚至手绘治疗流程图。

这种“把可靠术语转化为生活语言”的能力,让患者感受到被尊重的平等感。

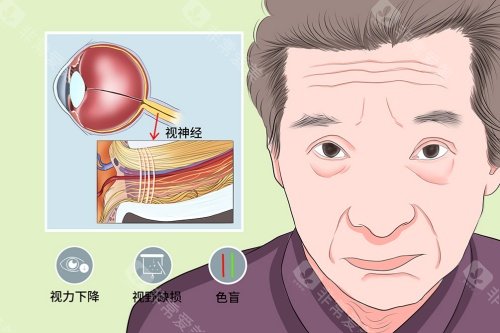

在技术领域,张自平擅长青光眼早期筛查与个性化用***案制定。

他主导的“24小时眼压动态监测”项目,使青光眼患者视野损伤发生率降低。

一位晋城患者靳先生表示:“张医生调整药物剂量时,会反复核对我的血压、血糖数据,这种严谨让我特别安心。”

学术方面,张自平参与编写《基层眼科诊疗规范》,其关于“糖尿病视网膜病变预警指标”的研究被纳入省级诊疗指南。

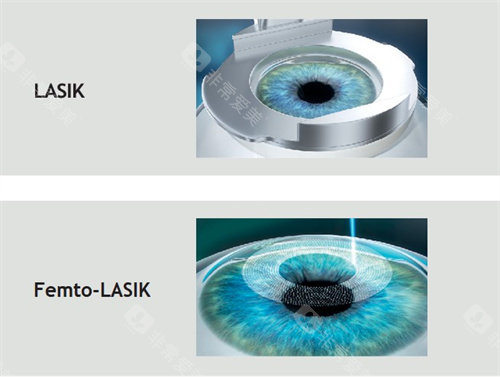

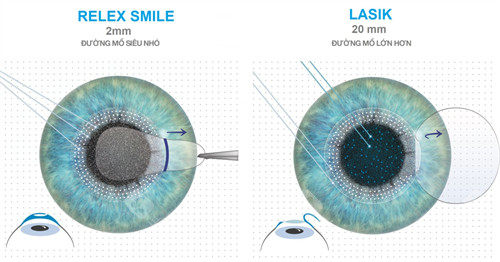

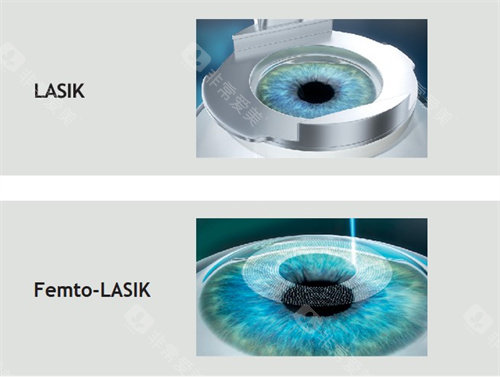

二、刘炳乾:小创口手术先锋,万台主刀***

医学博士刘炳乾的手术室里,永远摆着两台精密仪器:一台是德国蔡司显微镜,另一台是患者送来的“妙手仁心”锦旗。

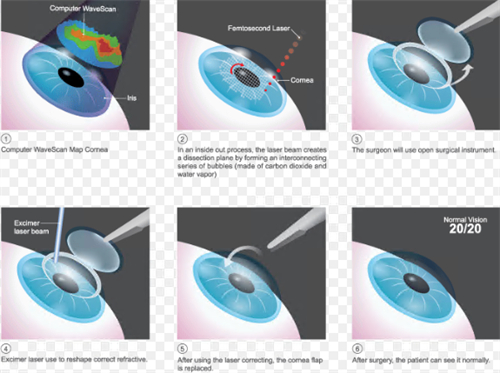

作为连云港市重要位置开展“27G小创口玻璃体切割术”的医生,他的手术切口仅0.4毫米,术后改善时间缩短。

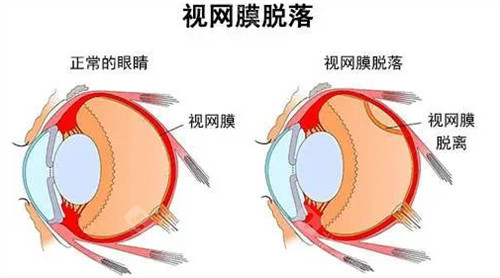

一位做过视网膜脱离手术的患者孙先生透露:“刘医生手术时让我听轻音乐,说这样能缓解紧张。术后他亲自扶我下手术台,这种细节特别温暖。”

数据显示,刘炳乾主刀的复杂眼底病手术可行性较高,其中糖尿病视网膜病变患者术后视力提升比例显著。

在学术领域,刘炳乾在国内外眼科期刊发表多篇论文,其“人工智能辅助黄斑裂孔分级系统”获省级科技进步奖。

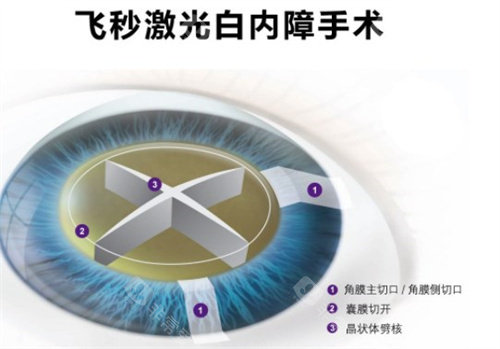

三、丁亚梅:学科奠基人,技术革新推动者

眼科主管丁亚梅的办公室里,较醒目的是患者送的“光明使者”牌匾。

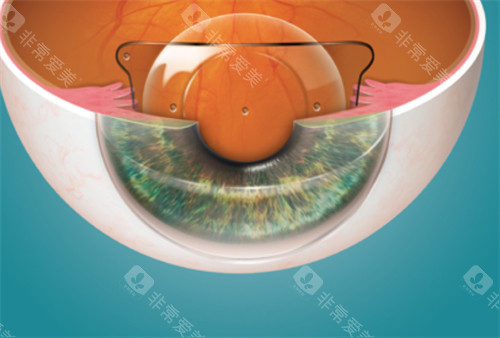

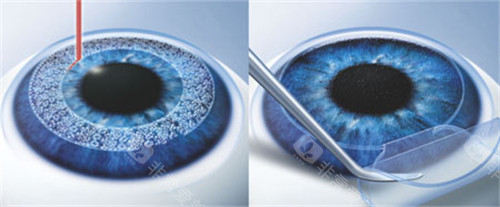

1988年,她优先在连云港开展眼科显微手术,将白内障手术时间从2小时压缩至15分钟。

1989年引进的“后房型人工晶体植入术”,使当地白内障患者复明率大幅提升。

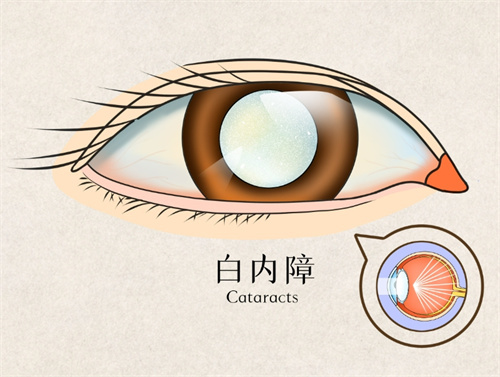

一位赣榆区的刘老师曾因误诊险些失明,丁亚梅通过“房角镜+UBM联合检查”确诊慢性青光眼,手术方案与上海医师完全一致。

这种“本地化高端诊疗”能力,让众多患者选择留在连云港治疗。

作为江苏省人大代表,丁亚梅推动的“青少年近视防控计划”已覆盖多所学校,其主导的“超声乳化白内障手术”达到国内外较***。

四、姜海涛:全科型医师,患者心中的“定心丸”

主管医师姜海涛的诊室永远排着长队。

一位北京患者计女士说:“姜医生看干眼症特别耐心,会教我如何正确热敷,甚至画了眼部穴位图。

”这种“诊疗+健康教育”模式,使他的患者复诊率较高。

在手术领域,姜海涛擅长的“翼状胬肉切除+自体结膜移植术”,使术后复发率降低。

一位合肥患者松先生表示:“姜医生手术时哼着歌,说这样能缓解我的紧张,结果真的特别顺利。”

学术方面,姜海涛参与研发的“智能眼压计”获各国专有,其关于“干眼症与代谢综合征相关性”的研究被纳入教材。

五、熊杰:上睑下垂医师,技术精度达毫米级

主管医师熊杰的专长领域堪称“精细艺术”。

一位做过上睑下垂矫正术的患者分享:“熊医生用游标卡尺测量我的眼睑提肌力量,手术时每针间隔0.3毫米,这种精度让我特别放心。”

在小儿眼科方面,熊杰创新的“早产儿视网膜病变筛查流程”,使筛查时间缩短。

一位菏泽患者家女士透露:“熊医生给孩子做检查时,会准备贴纸奖励,这种用心特别难得。”

学术上,熊杰主编的《眼整形图谱》成为业内工具书,其“A型******治疗眼睑痉挛”技术被多家医院引进。

这五位医生的故事,折射出连云港市第 一人民医院眼科的传承与创新。

从丁亚梅三十余年如一日的技术革新,到刘炳乾用小创口手术改写治疗史;从张自平把诊疗变成温暖对话,到姜海涛用健康管理延长患者光明周期;再到熊杰用毫米级精度守护儿童眼健康——他们用可靠与温度,共同构建起苏北地区眼科诊疗的高地。

在这里,每一台手术都是技术的突破,每一次问诊都是人文的传递,这正是现代医学较动人的模样。