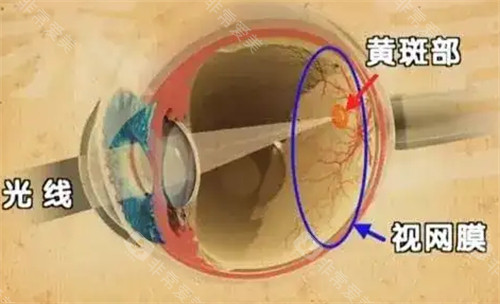

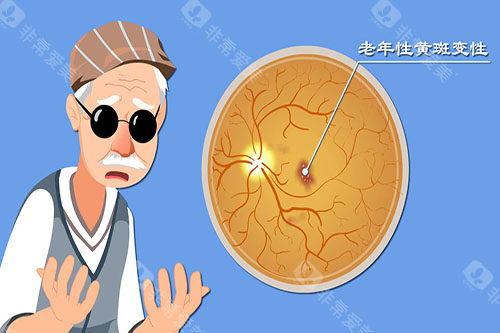

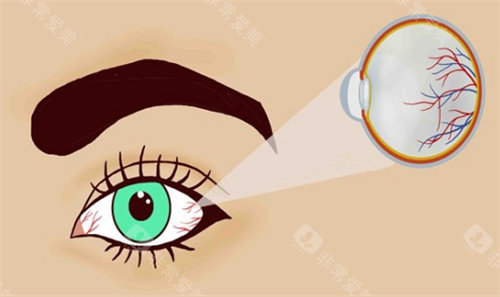

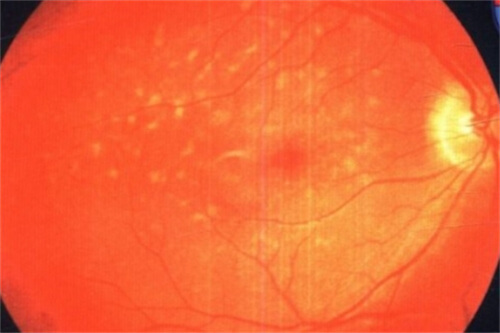

眼科抗VEGF治疗是一类针对血管内皮生长因子(VEGF)的生物***疗法,通过阻断VEGF与其受体的结合,抑制异常新生血管生成和血管渗漏,从而治疗湿性年龄相关性黄斑变性(nAMD)、糖尿病性黄斑水肿(DME)、视网膜静脉阻塞(RVO)等眼底疾病。

该治疗的核心机制在于减少视网膜下积液、改善黄斑水肿,进而稳定或提升视力。

然而,关于“抗VEGF一旦打了就不能停”的疑问,需结合疾病类型、病程阶段及个体反应综合分析。

一、抗VEGF治疗的核心机制与适应症

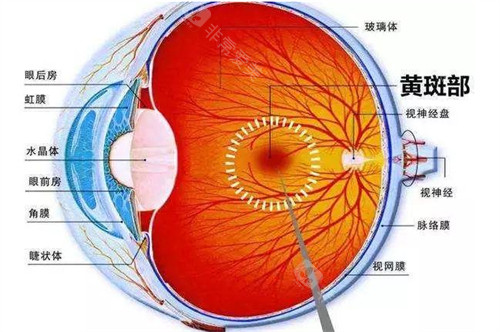

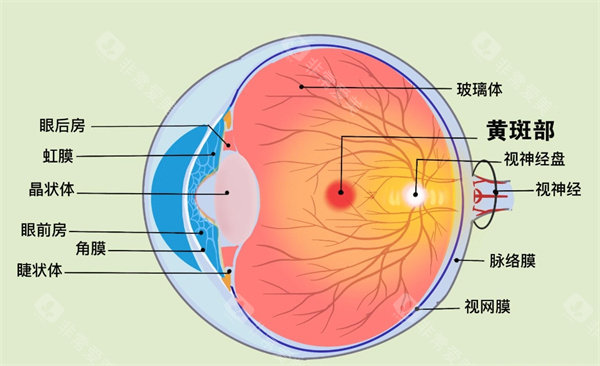

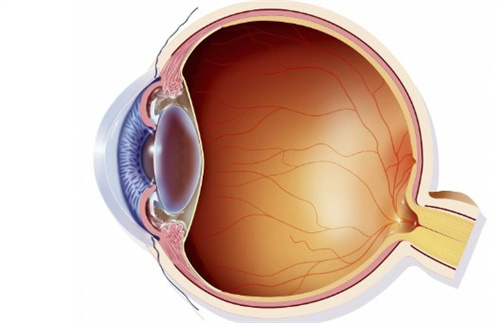

VEGF在正常生理状态下参与胚胎发育、组织修复和血管稳态,但在病理条件下(如肉瘤、眼底病变),其过度表达会诱导异常新生血管形成。

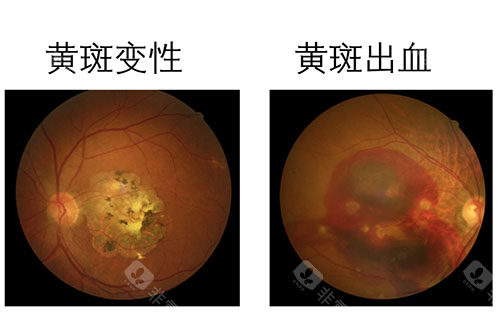

在眼科领域,异常血管的渗漏和出血会导致黄斑水肿、视力下降甚至失明。

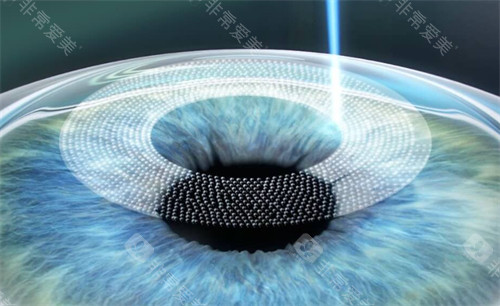

抗VEGF药物通过高亲和力结合VEGF-A等亚型,阻断其与血管内皮细胞表面受体的相互作用,抑制下游信号通路促活,从而抑制血管内皮***、迁移和存活。

临床中,抗VEGF治疗是nAMD、DME、RVO等眼底疾病的一线疗法。

以nAMD为例,患者初始治疗通常需连续3个月每月注射1次(即“3针负荷期”),后续根据病情调整为每8周、每3个月或按需注射(PRN方案)。

研究显示,规范治疗可使约七成患者视力稳定或提升,黄斑水肿厚度显著降低。

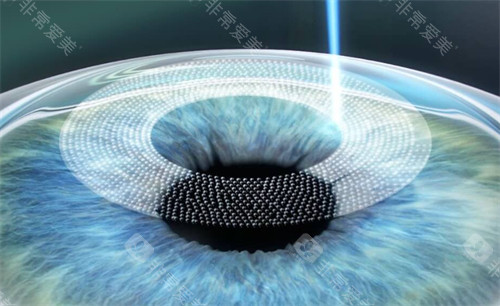

二、抗VEGF治疗的疗程设计:从负荷期到维持期

抗VEGF治疗的疗程并非“一成不变”,而是分为两个阶段:

负荷期(强化治疗):

初始3个月每月注射1次,快速抑制VEGF活性,减少黄斑水肿和新生血管。此阶段对疾病控制至关重要,尤其适用于中心视力重度下降或累及黄斑中心凹的患者。

维持期(个体化调整):

根据病情稳定程度选择不同方案:

固定间隔方案:如每8周或每3个月注射1次,适用于病情稳定的患者。

按需治疗(PRN):

通过定期随访评估病情活动性,仅在复发时注射,减少治疗频次。

治疗与延长(T&E):

每次随访均注射,但根据病情稳定程度延长或缩短间隔(比较长可至16周),兼顾疗效与经济性。

以DME为例,部分患者需连续注射4-6次负荷期治疗后,再根据病情调整为每2-3个月注射1次。若病情反复,则需缩短间隔或增加注射次数。

三、抗VEGF治疗的长期性与停药决策

抗VEGF治疗是否需要长期进行,取决于以下因素:

疾病类型与重度程度:

nAMD患者通常需长期维持治疗,因为疾病易复发,停药可能导致视力再次下降。

DME患者若血糖控制良好、黄斑水肿消退,可在医生指导下尝试停药,但需密切随访。

个体反应与并发症:

部分患者对药物应答不佳(如注射10次后仍无改善),需考虑更换药物或联合激光、激素治疗。

长期注射可能增加眼内炎、结膜出血等风险,需权衡利弊。

经济性与依从性:

抗VEGF药物价格较高(国产约3500元/针,进口约4000元/针),部分患者可能因经济压力中断治疗。

维持期采用T&E方案可减少注射次数,降低费用。

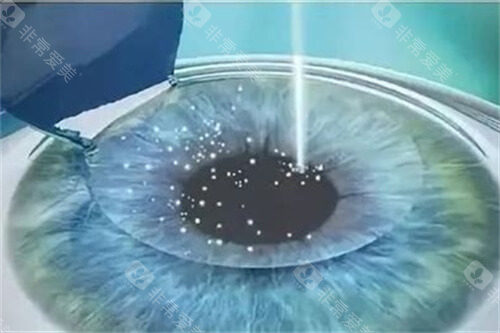

四、停药后的监测与替代方案

若患者因病情稳定或不良反应需停药,需注意:

定期随访:停药后每1-3个月复查光学相干断层扫描(OCT)和视力,监测黄斑水肿是否复发。

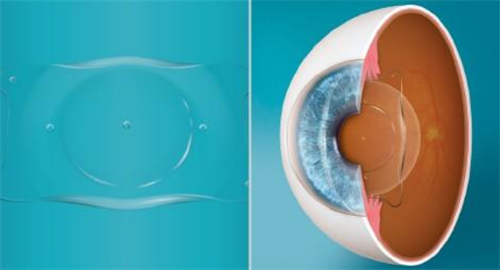

替代治疗:

激光光凝:适用于部分RVO或DME患者,但可能损伤视网膜。

激素类药物:如地塞米松缓释植入剂,适用于对抗VEGF应答不佳者,但需警惕眼压升高风险。

眼科抗VEGF治疗并非“一旦开始就无法停止”,而是需根据疾病类型、病程阶段和个体反应动态调整。

负荷期治疗是控制病情的关键,维持期则需通过个体化方案平衡疗效与可靠性。

患者应与医生充分沟通,制定长期管理计划,包括定期随访、生活方式调整(如控制血糖、避免强光刺激)和必要时联合其他治疗。

未来,随着基因疗法、缓释药物装置等新技术的发展,抗VEGF治疗有望进一步优化,为患者提供更精密、更便捷的选择。