刚发现孩子眼睛有点“对不上”的时候,我和很多家长一样慌了神。

在巴彦淖尔跑了几家医院,之后朋友推荐了临河区人民医院的裴承华医生。

这段经历让我意识到,斜视矫正不仅是技术活,更是考验医生的耐心和判断力。

一、选医生,为什么说“经验”比“口碑”更重要?

朋友家孩子之前在外地做过斜视手术,结果术后半年又复发了。

后来找到裴医生重新调整,现在两年过去改善得很稳。

这件事让我明白,手术不是“一刀切”,医生的临床经验直接影响结果。

裴医生在当地眼科领域干了二十多年,尤其擅长处理复杂斜视问题。

比如有些孩子伴有弱视或眼球震颤,他会在术前做详细的视功能评估,而不是直接“按标准流程走”。

这种个体化的方案设计,对家长来说特别踏实。

二、一台“小手术”里的大学问

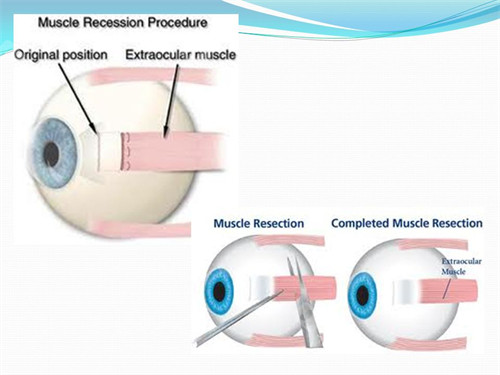

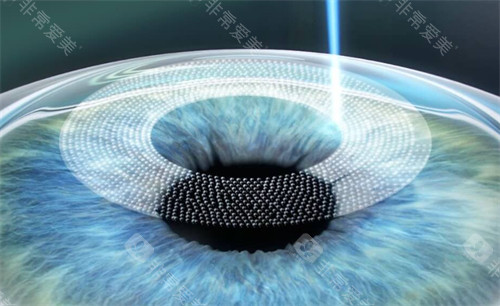

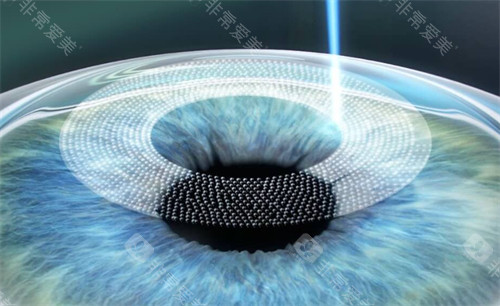

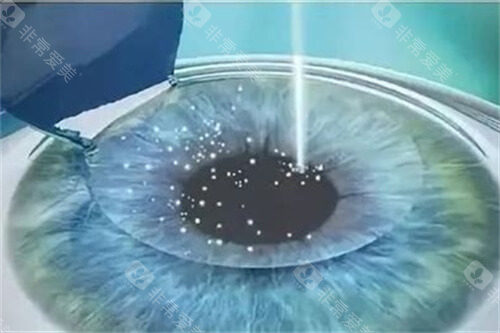

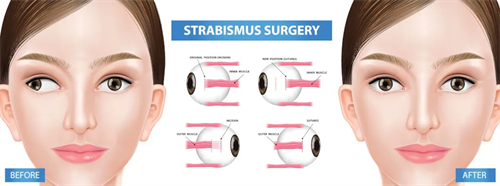

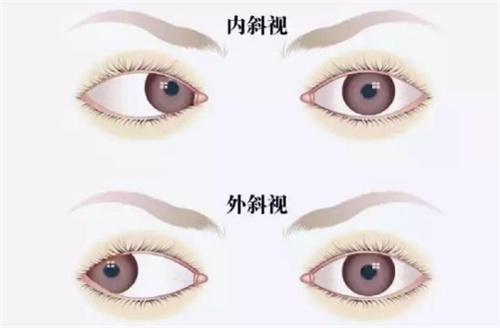

很多人以为斜视手术就是调整眼外肌,但实际操作中,差0.5毫米都可能影响术后双眼协调。

陪孩子复查时见过一位外地来的患者,之前手术把肌肉缝得太紧,导致看东西总头晕。

裴医生花了三小时重新松解调整,患者后来专程送来锦旗。

临河区人民医院用的是显微手术技术,创口只有2-3毫米。

孩子术后第二天就能睁眼,但裴医生会反复叮嘱:别急着看电子产品,要坚持做三个月视觉训练。

有次复查遇到个初中生偷偷玩手机被发现,医生拿着眼球模型给他讲了半小时“肌肉是怎么工作的”,那孩子后来再也没敢偷懒。

三、关于费用,这些细节容易被忽略

术前询问时护士给了我一张清单:检查费、麻醉费、材料费写得清清楚楚。

普通斜视手术单眼6000元左右,如果是复杂情况(比如合并垂直斜视)可能到9000-10000元。

比起某些私立医院“打包价”,这种透明报价反而更让人安心。

值得提的是报销问题。职工能报50%左右,但需要提前办转诊手续。

隔壁床的大姐就是因为没办手续多花了2000块,后来还是护士长帮忙补办了材料。

四、术后护理比想象中更需要耐心

孩子刚做完手术那周特别黏人,医生开的三种眼药水要定时滴。

有次我记混了顺序,孩子眼睛红肿,赶紧打电话问诊。

裴医生视频看了十分钟,判断是药物过敏,让停用一种药就好了。

这种随时能找到医生的安心感,是选择医院时容易忽略的“隐形价值”。

现在孩子每周要做一次同视机训练,医院的治疗师会手把手教家长怎么在家做趣味训练。

比如用红绿眼镜玩“找字母”游戏,孩子从抗拒到主动要玩,视力从0.4提升到了0.8。

五、普通人容易踩的“三个坑”

盲目追求“快”:有位大哥带着孩子从银川过来,要求当天检查当天手术。

裴医生坚持要做三天术前检查,结果查出孩子有隐性眼球震颤,调整了手术方案。

忽视术后复查:见过更可惜的病例是术后三个月结果比较好,家长觉得“治好了”不再复查,半年后斜视复发15度。

过度依赖网络信息:网传的“按摩矫正”“眼镜矫正”对真性斜视基本无效,有个高中生因此耽误了理想治疗期。

站在门诊大厅,常能看到抱着孩子来复查的父母,有蒙古族的阿妈用不太流利的汉语反复确认护理事项,也有年轻父母拿着笔记本记录医嘱。

这些场景让我想起裴医生的话:“治眼睛不是修机器,要把每个患者当作独特生命个体。”

斜视矫正没有百分百的“理想方案”,但在巴彦淖尔,能找到这样愿意花时间和患者沟通的医生,或许就是我们普通人更大的幸运。

如果此刻您正在为选择医院发愁,不妨去临河区人民医院眼科转转——那些候诊区家长们的闲聊,可能比任何广告都真实。(眼科询问:0478-8222137)