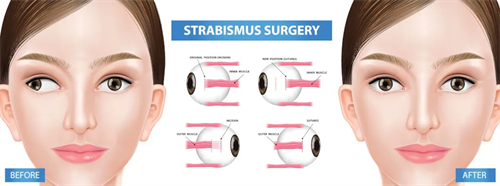

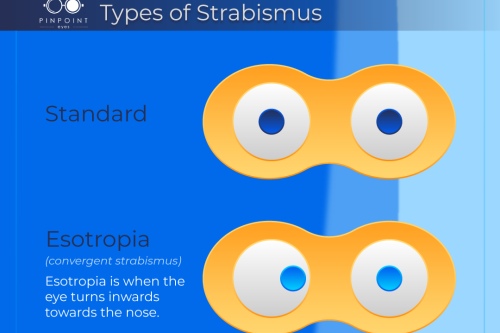

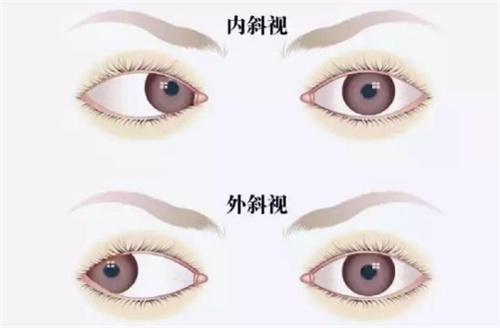

对于生活在呼伦贝尔的人来说,斜视问题不仅影响外观,还可能伴随视力模糊、双眼协调能力下降等困扰。

身边一位朋友的孩子去年查出斜视,家长辗转询问多家医院后,结果选择了海拉尔区的爱尔眼科医院。

手术后的改善让他们感慨:“原本担心孩子术后改善不好,没想到现在双眼基本对称,视力也明显改善。”

这样的经历,或许能为正在寻找解决方案的人提供一些参考。

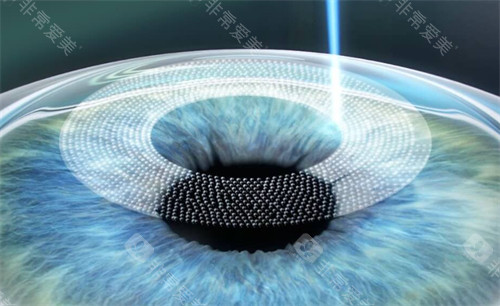

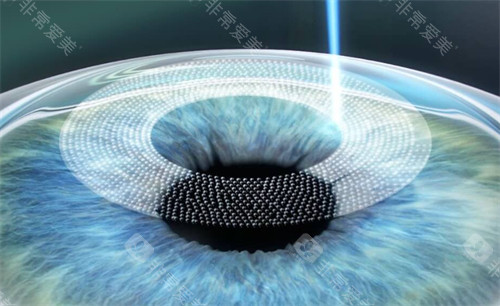

一、技术设备与诊疗流程的科学性

朋友的孩子在检查阶段,医生通过智能化仪器准测量了斜视角度和眼球运动功能。

与传统检查方式相比,这种技术能更直观地呈现问题细节,避免了仅凭经验判断可能存在的误差。

医院还根据孩子的年龄和斜视类型,制定了分阶段的干预方案:先通过视觉训练尝试调整,结果不理想后再考虑手术。这种“非必要不手术”的谨慎态度,让家长感到安心。

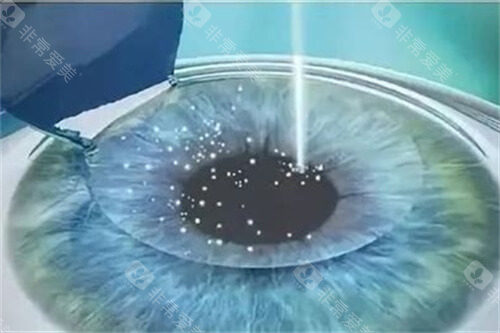

二、医生团队的多学科协作模式

手术前,医院组织了斜视专科、小儿眼科和视光科的医生共同讨论方案。

一位参与会诊的医生提到:“斜视的成因复杂,比如屈光不正、神经肌肉问题都可能影响结果。多学科协作能避免漏诊误诊,尤其是对儿童患者更需谨慎。”

朋友的孩子术后未出现复视或矫正过度的情况,家长认为这与医生团队的细致分工密不可分。

三、术后管理与长期跟踪服务

手术只是斜视治疗的一部分,后续的视力改善同样重要。

这家医院提供术后三个月内的免费复查服务,并根据改善情况调整护眼方案。

比如针对孩子术后初期出现的轻微畏光问题,医生建议佩戴防蓝光眼镜并配合特定眼部按摩,三个月后症状基本消失。

一位护士提到:“我们会建立患者档案,定期提醒复查时间,确保远期成效稳定。”

四、真实口碑中的细节体验

在本地论坛上,不少患者提到就医过程中的细节:比如术前检查时医生会用手绘示意图解释手术原理;术后复查若发现异常,医生会主动延长门诊时间跟进处理。

一位牧民患者分享:“医生考虑到我住得远,主动添加微信指导用药,省去了来回奔波。”这些细节虽小,却直接影响患者的信任感。

五、个性化需求的处理能力

斜视患者的需求差异较大:儿童需要快速改善以不影响学习,成年人可能更关注外观改善。

曾有位美术老师因斜视导致立体视觉缺失,无法判断绘画透视关系。

医院在手术设计时特别调整了方案,术后她的立体视功能改善了60%,重新拿起了画笔。

这种针对职业、生活习惯的个性化设计,让治疗更具实际意义。

选择医院时需要关注的三个维度

技术适配性:并非所有斜视都需要手术,需确认医院是否具备从训练到手术的完整技术链

医生沟通深度:愿意花时间分析病因、解释方案的医生更值得信赖

服务延续性:术后3-6个月是改善关键期,完善的跟踪机制能降低复发风险

斜视治疗没有“标准答案”,但选择医院时不妨从技术细节、服务流程、患者反馈等多角度考量。

海拉尔这家医院的经验表明,医疗机构的技术性与人性化服务并不矛盾。

当医生愿意站在患者角度思考问题,当技术优势转化为实实在在的改善成效,这样的选择或许更让人安心。