凌晨三点的台灯下,我第无数次在搜索引擎里输入“先天弱视会失明吗”。

手机屏幕的光刺得眼睛生疼,指尖悬在键盘上不敢落下,生怕跳出来的答案会击溃到头来一丝希望。

作为先天弱视患者,这样的深夜自我拷问持续了整整三个月,直到我鼓起勇气走进诊室,才在可靠解答里找到了拨云见日的答案。

一、先天弱视与失明风险

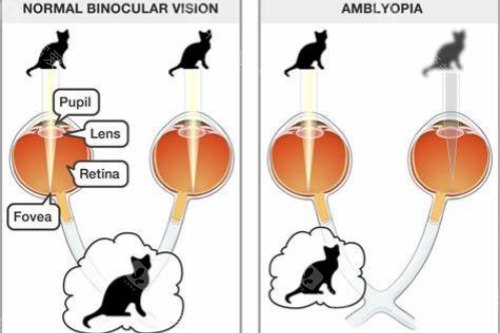

当诊室里的老医生把眼底检查报告递给我时,我呼吸都停滞了。他指着视网膜成像图解释:“弱视是视觉神经系统发育问题,就像摄像机镜头完好但处理器没调试好。”

原来先天弱视不同于器质性病变,不会直接损伤眼球结构,更不会像某些进行性眼疾那样导致失明。但医生特别强调,放任弱视发展可能造成视力持续退化,就像长期不更新的系统会逐渐卡顿。

及时干预不仅能稳定现有视力,还能通过训练让视觉系统重新学习如何“清晰成像”。

二、视力改善的可能性

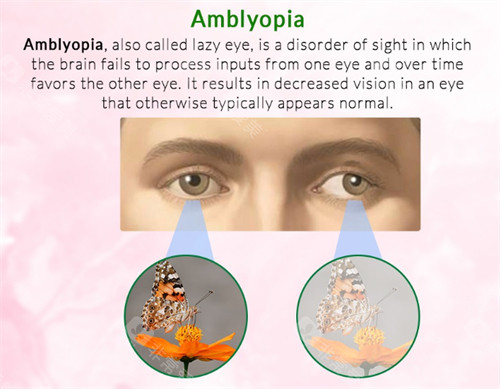

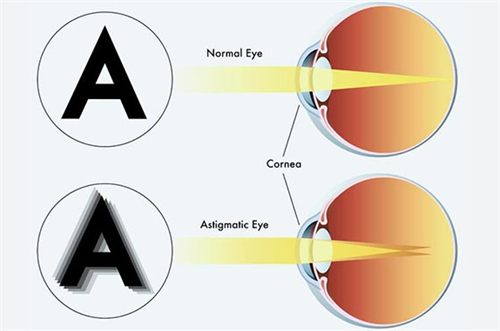

治疗室里,我见到正在做视觉刺激训练的小患者。改善师调整着仪器参数说:“黄金治疗期在6岁前,但成年人也并非毫无机会。”现代医学采用个性化矫正方案,通过精细验光配镜矫正屈光不正,配合遮盖疗法平衡双眼视差。

我亲身尝试了三个月红光闪烁治疗,配合精细目力训练,原本0.3的矫正视力提升到了0.5。虽然进步微小,但医生展示的病例库里,不乏四十岁患者通过系统训练获得生活视力改善的实例。

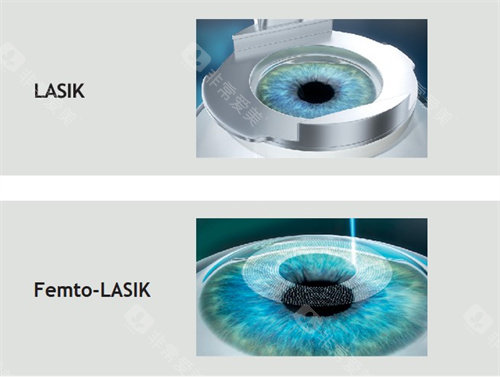

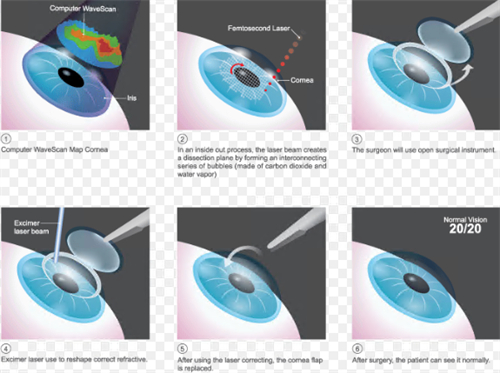

三、手术治疗的适配性

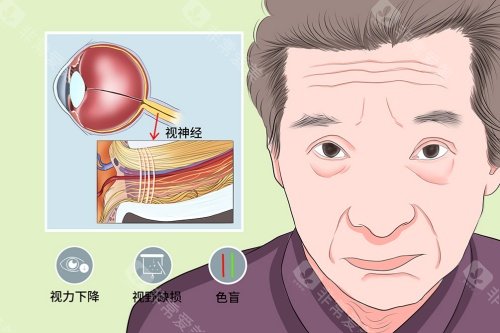

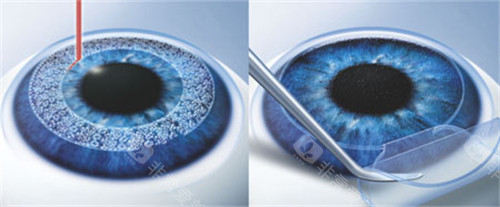

当询问能否“一刀解决”时,医生调出了眼轴测量数据:“手术主要解决器质性病变,比如重度斜视影响双眼视功能。”

我的情况属于单纯性弱视,手术刀无法修正大脑皮层对视觉信号的处理方式。

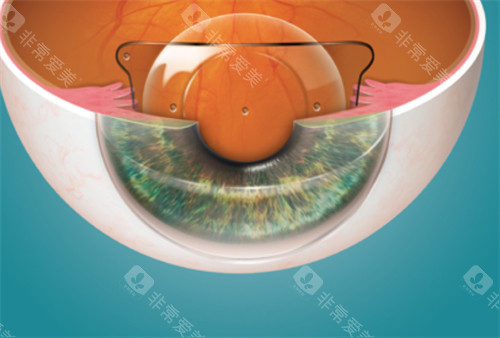

但医师团队展示了融合训练、虚拟现实视觉重塑等新技术,这些非侵入性治疗正在改变传统认知。特别的是,他们根据我的角膜地形图定制了特殊接触镜,这种动态矫正装置能辅助建立正常的双眼协同机制。

攥着厚厚的复查报告走出医院时,暮春的阳光透过矫正镜片变得格外清晰。这场持续半年的求医之旅教会我,与其在深夜被碎片化信息吓倒,不如建立科学认知体系。

定期复查如同系统维护,视觉训练好比神经重塑体操,而保持用眼健康则是长期必修课。

站在眼科大楼的玻璃幕墙前,我头一次看清对面广告牌上的小字——那不只是视力表上的数字变化,更是重新掌握生活主动权的信心。