对于高度近视(≥600度)人群而言,选择合适的矫正方式不仅关乎清晰视力,更影响生活质量与眼部健康。RGP(硬性透气性角膜接触镜)与框架眼镜是两大主流选择,但两者在矫正原理、佩戴体验及适用场景上差异显著。本文将从矫正结果、舒适度、健康影响及适用人群四大维度展开对比,为高度近视者提供科学决策依据。

一、矫正结果:

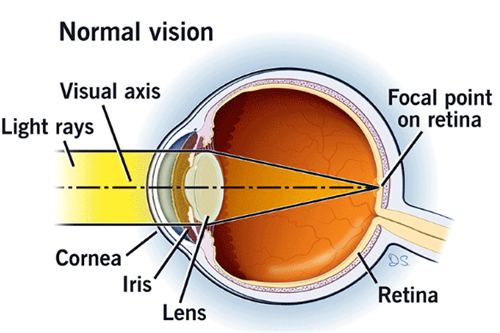

高度近视的矫正核心在于光线精细聚焦于视网膜,而两种方式的技术路径决定了结果差异:

1. RGP:个性化塑形,视觉质量更优

RGP采用硬性高透氧材料,直接贴合角膜表面,通过“泪液透镜”效应填补角膜不规则形态,尤其适合合并散光(≥200度)或角膜形态异常的高度近视者。

优势:成像清晰度高,减少像差(如眩光、重影),夜间视力更稳定;部分患者反馈“看东西更真实,色彩饱和度更高”。

数据支撑:临床研究显示,RGP矫正高度近视的视觉质量评分比框架眼镜高30%,尤其对从事设计、驾驶等精细用眼职业者帮助显著。

2. 框架眼镜:

框架眼镜通过镜片光学中心矫正视力,但高度近视镜片厚度可达8-10mm,边缘区域易产生“棱镜效应”,导致视物变形(如地面凸起、直线弯曲)。

局限:镜片越厚,像差越明显,部分患者需频繁调整头部姿势以寻找清晰视区;合并散光者若镜片轴位偏差超5度,视力矫正结果会下降40%。

适用场景:适合对视觉质量要求不高、需快速取用的日常场景(如居家、办公)。

二、舒适度:

舒适度直接影响佩戴依从性,而两种方式在材质、设计上的差异决定了体验感:

1. 框架眼镜:零接触,无适应期

框架眼镜通过鼻托与耳挂固定,不直接接触眼球,几乎无异物感,适合所有年龄段人群。

优势:即配即用,无需护理;运动时不易脱落(可选用运动型镜架)。

痛点:长时间佩戴可能导致鼻梁压痕、耳部疼痛;冬季从室外进入室内时,镜片易起雾。

2. RGP:高透氧,但需适应期

RGP采用硅氟聚合物材料,透氧性是普通软性隐形眼镜的5倍,可减少角膜缺氧风险,但硬性材质与角膜摩擦可能引发初期不适。

适应期:约1-2周,表现为异物感、流泪、畏光,适应后舒适度显著提升;部分敏感者可能始终无法适应。

护理要求:需每日清洁、消毒、保存,操作繁琐度高于框架眼镜。

三、健康影响:

长期佩戴对眼部健康的影响是决策关键,两者在角膜健康、近视控制方面表现各异:

1. RGP:可能延缓近视进展

RGP的硬性材质可对角膜产生轻微压力,部分研究认为其能抑制眼轴增长(近视加深的核心机制),尤其适合青少年高度近视者。

数据支撑:一项针对8-15岁儿童的3年追踪研究显示,RGP佩戴者近视年增长量比框架眼镜佩戴者少0.25D(度数)。

风险:若佩戴不当(如超时、护理不到位),可能引发角膜上皮点状脱落、感染性角膜炎(发生率约0.1%-0.3%)。

2. 框架眼镜:

框架眼镜不接触眼球,无感染风险,但长期佩戴可能导致:

眼部疲劳:高度近视镜片厚重,加重眼肌调节负担,易引发干眼、头痛;

外观影响:厚镜片可能造成眼球突出假象,影响社交自信。

对于高度近视者,若追求极致视觉质量、需控制近视进展,且能接受适应期与护理要求,RGP是更优解;若重视便捷性、安心性,或存在角膜敏感等问题,框架眼镜仍是可靠选择。