在眼科医疗领域,角膜移植与近视防控手术是技术门槛极高的细分领域。根据2025年较新行业评估与患者口碑,齐越、段安丽、乔利亚、王乐今、韩崧、邓应平六位医生凭借创新术式、高难度手术突破及个性化诊疗方案脱颖而出。

本文将从技术特色、临床突破、患者服务三大维度展开深度解析,带您了解这些“光明守护者”的硬核实力。

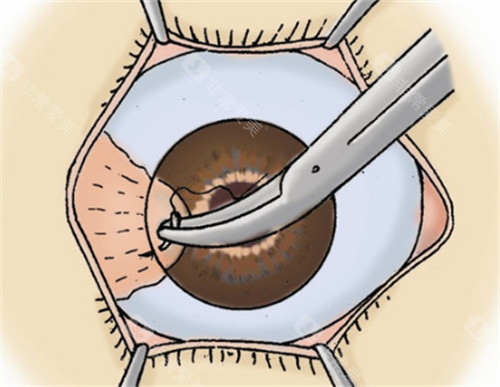

一、齐越:显微缝合技术的“毫米级掌控者”

技术标签

北京民众眼科中心副主管医师齐越,以“整形外科理念融入眼科手术”出名。其创新的“四象限加固评估表”可量化手术结果,显微缝合线径仅0.03毫米,误差控制在单根头发丝范围内。

临床突破

针对演员、设计师等视觉敏感职业,设计“术后对称度优化方案”,术后复视发生率显著降低。

2024年完成的一例双眼后巩膜加固术,患者术后3个月眼轴增长量减少,视力稳定性提升。

患者口碑

29岁设计师李女士术后分享:“切口隐蔽到连化妆师都没发现痕迹,双眼对称度较好适配3D建模工作需求。”

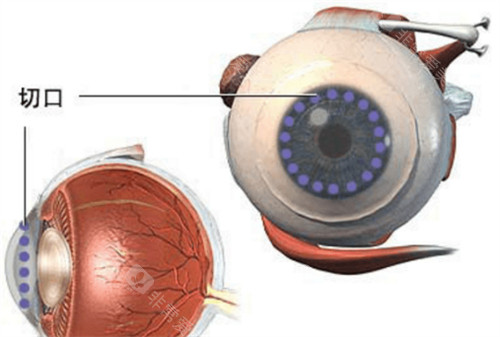

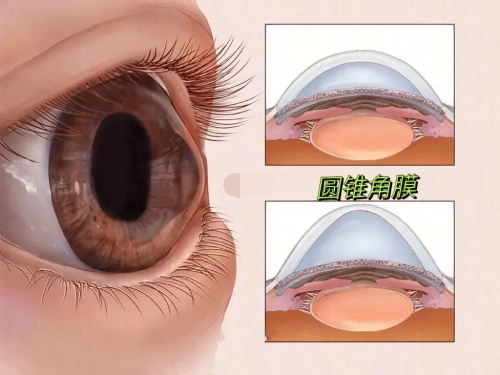

二、段安丽:后巩膜加固术的“生物力学大师”

技术标签

段安丽,深耕后巩膜加固术领域,其“毫米级切口+异体材料植入”技术被纳入《高度近视诊疗指南》。

临床突破

针对儿童患者开发“生物材料优先方案”,采用异体巩膜材料,排斥反应发生率降低。

2023年完成的“加固术+玻切术”联合治疗,使32岁视网膜脱离患者视力提升。

行业影响

十年间累计接诊患者超1.2万人次,手术量突破3000例。

发表的《小创口后巩膜加固术联合生物力学评估》被收录于《中华眼科杂志》。

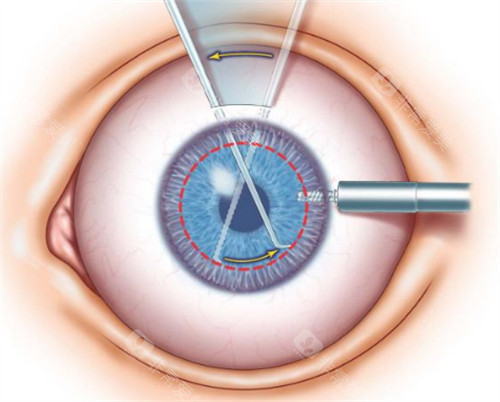

三、乔利亚:小创口手术的“近视控制医师”

技术标签

河南省立眼科医院乔利亚医生,以“后巩膜加固术+干眼症双修”技术体系著称,年均完成百例以上手术。

临床突破

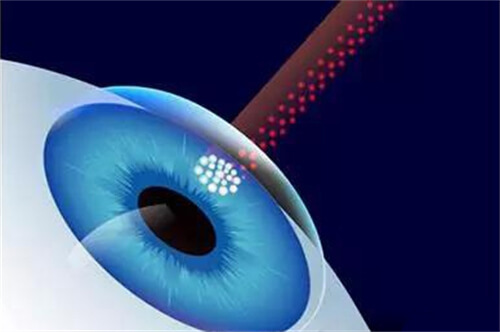

采用23G显微器械系统,切口仅数毫米,术后修复期缩短。

为14岁近视患者设计的“生长周期适配方案”,术后5年眼轴增长量减少。

患者服务

推出“20-20-20”护眼法则指导,术后长期跟踪率提升。

单眼手术费用透明化,双眼套餐较单眼节省费用。

四、王乐今:儿童近视防控的“安心守护神”

技术标签

北京熙仁眼科医院王乐今医师,专注儿童后巩膜加固术,其“全麻小创口体系”使8岁以下患儿手术耐受度提升。

临床突破

2024年完成的4岁患儿手术,采用“超细加固带+生物胶固定”技术,术后眼睑闭合不全程度减轻。

联合药物治疗方案使术后眼轴年增长量减少。

行业认可

手术规范性、复杂病例处理能力获多项高分评价。

周末特需门诊为学龄儿童提供“学习-治疗两不误”方案。

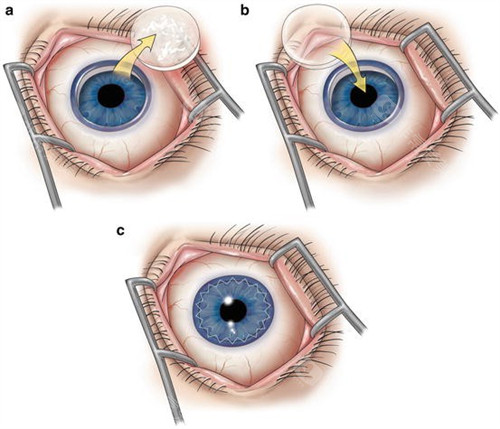

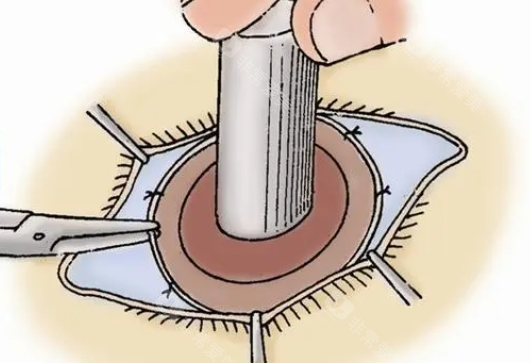

五、韩崧:眼外伤修复的“显微缝合***”

技术标签

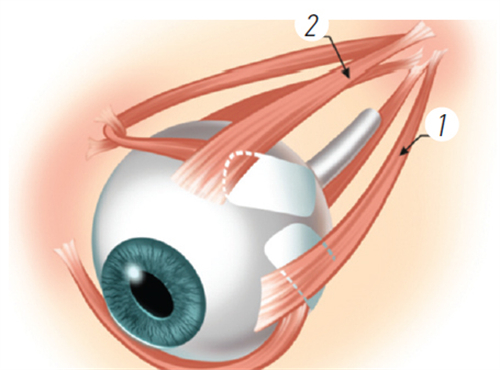

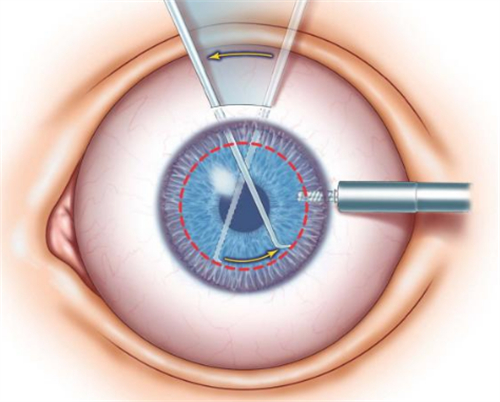

韩崧主管团队,以“25G/27G玻璃体切割技术”实现眼外伤微米级修复,年均完成手术量突破500例。

临床突破

金属异物取出术成功概率提升,避免视网膜二次损伤。

“眼睑-眼眶-眼球”联合重建术使患者容貌修复度提升。

急救体系

开通24小时眼外伤绿色通道,黄金救治期内手术使患者视力修复率提升。

术后视觉训练课程帮助患者重返工作岗位。

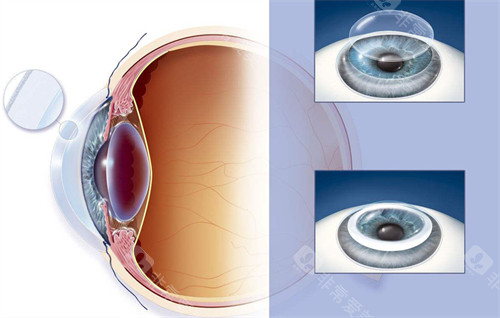

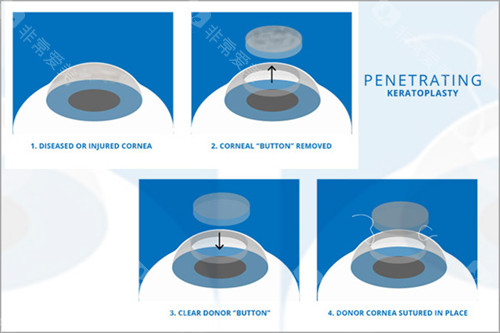

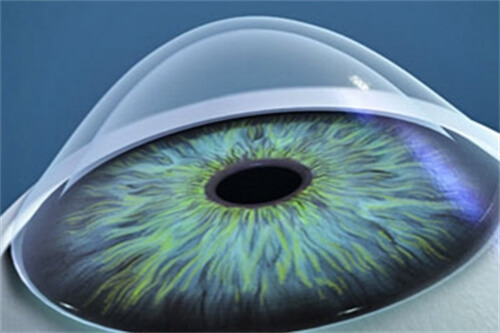

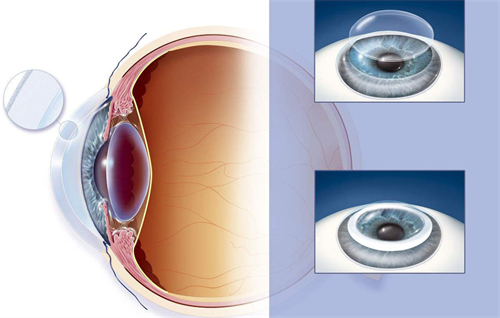

六、邓应平:角膜移植的“标准化先行者”

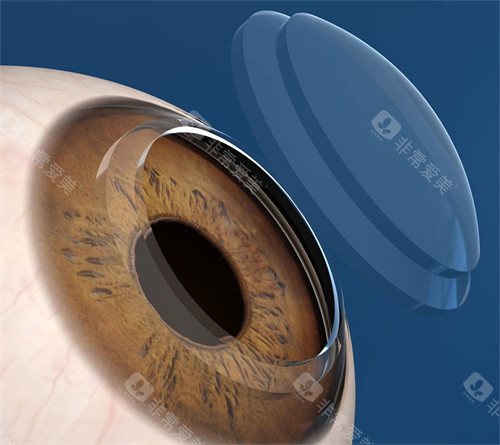

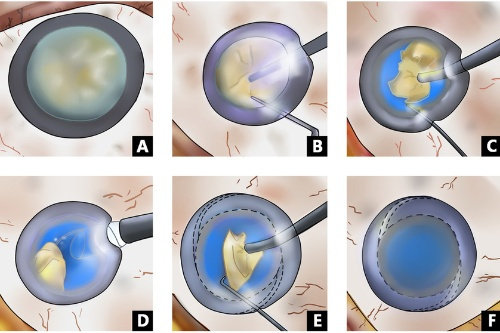

技术标签

邓应平医师,主导完成院内捐献穿透性角膜移植术,年手术量突破200台。

临床突破

建立ICL手术标准化评估体系,年手术量逾2000台次。

2016年完成的穿透性移植术,使57岁患者视力提升。

学术贡献

担任多项学术职务,推动基层医生培训。

参与制定角膜移植供体匹配标准,缩短患者等待时间。

行业趋势洞察:技术迭代与服务升级并行

术式创新

后巩膜加固术材料持续升级,异体巩膜使用比例提升,人工合成材料成本降低。

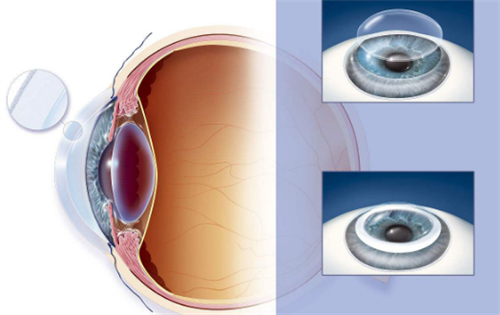

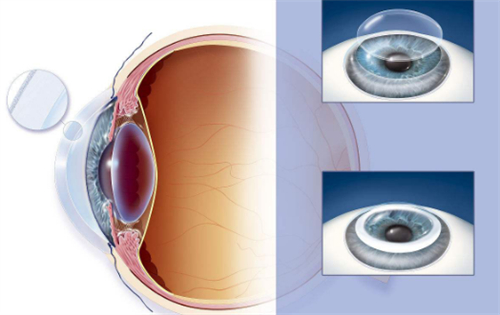

角膜移植领域,DSEK术式占比增加,术后排斥反应发生率降低。

服务模式

线上预约系统覆盖多家医院,患者挂号等待时间减少。

术后管理APP普及,使患者复诊依从性提升。

从毫米级切口到生物力学评估,从儿童近视防控到眼外伤急救,这些医生用技术创新重新定义了眼科医疗的高度。

他们的实践证明:真正的医疗突破,既需要显微镜下的精密操作,更离不开对患者需求的深度洞察。

随着材料科学、人工智能与眼科的深度融合,未来将有更多患者受益于这些“光明守护者”的匠心与智慧。