正午的阳光穿过诊室窗户,在裂隙灯前折射出一道温润的光束。

田东辉医生正在为今天第27位白内障患者调整人工晶体参数,这已是他行医第三十四个年头的普通诊疗日。

在石家庄眼科领域,这位被患者称为"光明使者"的医师,用三十余载的执着与突破,累计完成八万余例手术,将"特色"二字镌刻在燕赵大地无数重获光明的眼眸中。

一、"双手有光"的手术匠人

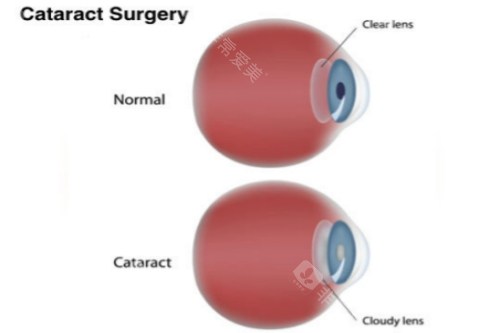

"白内障手术不是简单的治病,而是雕刻光明。"这是田东辉医生接受采访时反复强调的核心理念。

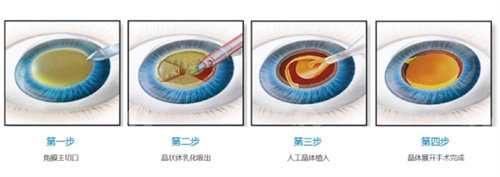

从业34年间,他累计完成白内障超声乳化手术7.2万余例,相当于每天至少完成5台精细眼科手术。

这种惊人的手术量级背后,藏着他对技术创新的不懈追求。

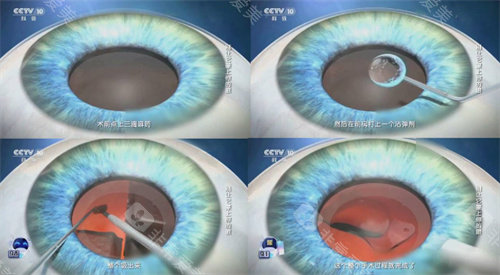

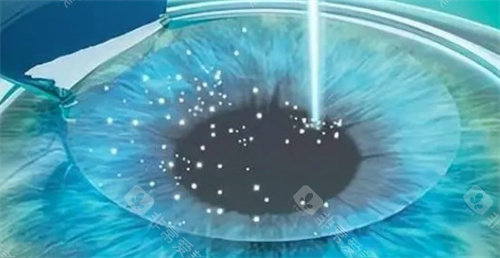

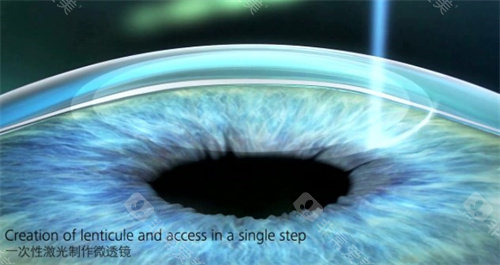

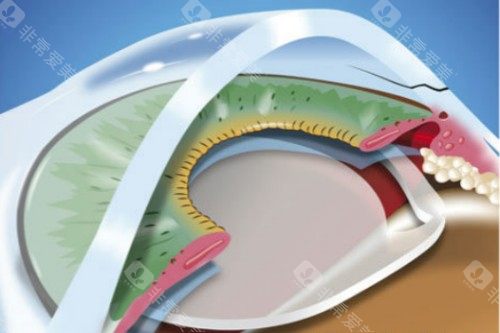

1998年国内外首台白内障超声乳化仪进入我国时,田医生就敏锐认识到这种创伤更小、改善更快的新技术将成为行业趋势。

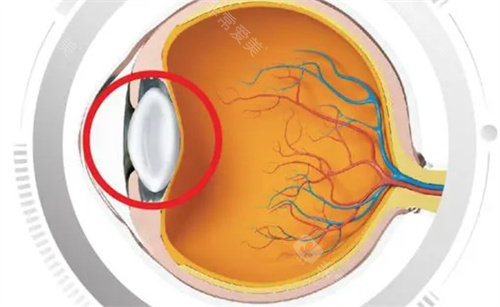

他主导完成的"3.0mm小切口超声乳化手术体系"将术后散光控制到0.5D以内,较传统手术缩短三分之二的改善周期。

创新的"动态切口保护法"使得九十岁高龄患者手术风险降低76%,这项技术已被收录进其主编的《白内障小创口手术要点》特色著作。

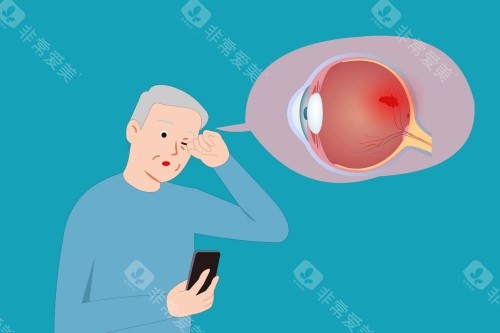

在诊室档案柜里,泛黄的病历本记载着多个医疗奇迹:先天性白内障婴儿术后视力提升至0.8,八期糖尿病视网膜病变患者成功改善有用视力,更有复杂外伤性白内障患者术后重新驾驶机车。

慕名而来的患者覆盖国内31个省份,甚至有海外华侨专程回国治疗。

二、"看得见的温度"医患实录

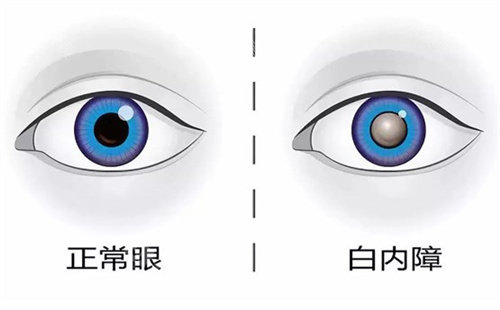

2020年的春天,赵女士带着患先天性白内障的5岁女儿辗转求医时,多家医院都建议待孩子成年后再手术。

"孩子正在视觉发育关键期,拖不得!"田医生的这句话让绝望的母亲重燃希望。经过三个小时精密操作,如今孩子矫正视力已达同龄儿童正常水平。

"每次掀开纱布,患者重新看见国内外时的那声惊叹,就是对我更大的奖赏。"田医生诊室的锦旗墙上,81岁离休干部王大爷的感谢信格外醒目:"术后当天就能看报上的小字,您让我找回读书的乐趣。"这种立竿见明的复明结果,源于其研发的个性化屈光计算体系,精密度达到0.1D级别。

护士长私下透露,田医生的手术排期常要提前三个月预约,但他始终保留2个机动号源:"要给急症患者留希望。"在医院进行的患者满意度调查中,他连续13年获得"零投诉"纪录。

诊室里那台陪伴他15年的旧款裂隙灯,见证了超过4万例术前详细检查,也见证了他"从不走流水线式诊疗"的约定。

三、创新永不止步的行业先锋

被誉为"眼科器械发明家"的田医生,拥有13项国内专有认证,其中"眼内硅油取出器"改写了国内外眼科手术标准。这款器械的面世源于2012年接诊的特殊患者——取出玻璃体腔硅油时因器械缺陷引发二次损伤。经过112次模型改良,实际研发出兼具精密取油与创口保护功能的革命性器械,使相关并发症发生率从18%骤降至0.3%。

在科研领域,他主持完成的《超声乳化白内障吸除术后视觉质量评估系统》获评河北省科技进步二等奖,创新的动态视觉评估模型将术后高阶像差控制精度提升到国内外新型水平。

作为省级重点学科带头人,他领衔的白内障诊疗中心年手术量突破4800例,位居华北地区综合专科医院前列。

对于新入职医生,田医生有个不成文的考核标准:要能闭着眼睛组装超声乳化手柄。"只有当器械成为手的延伸,才能实现毫米级的精细操作。"正是这种近乎苛刻的特色追求,培养出数十名省级白内障手术骨干医师,他主编的三部专著已成为国内眼科住院医师规范化培训指定教材。

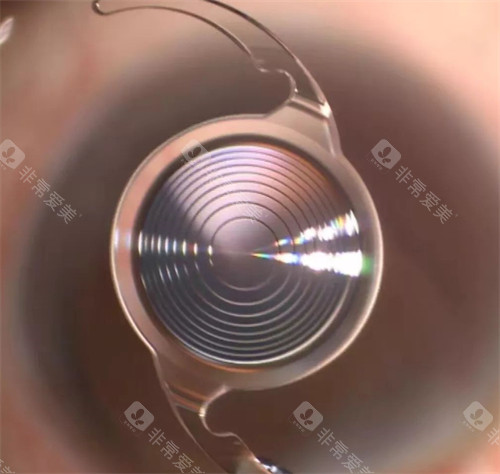

当暮色降临,住院部走廊的灯光次第亮起。田医生办公室的台灯总是然后熄灭,案头堆叠的英文文献里,荧光笔标注着比较新的连续视程人工晶体技术。

这位在手术台前站了三十四年的追光者笑着说:"每次创新都是为了缩短患者与光明的距离。"或许正是这种永不停歇的探索精神,让无数患者在重见光明的瞬间,真切触摸到现代医学的温度。