视网膜芯片:从实验室走向临床的视觉革命!

视网膜芯片技术历经数十年实验室研究,终于在2025年突破技术瓶颈,正式迈入临床应用阶段。

这项融合神经工程、人工智能与精密医疗的突破性成果,通过小创口植入2毫米超薄芯片,配合增强现实眼镜与AI算法,已帮助国内外数百名因视网膜退行性病变失明的患者重获基础视觉功能。

从实验室到手术台,这项技术正以可见的速度改变着失明群体的生活轨迹。

一、技术突破:从“感光”到“识形”的跨越

1.1 PRIMA系统:国内外头一个功能性视觉假体

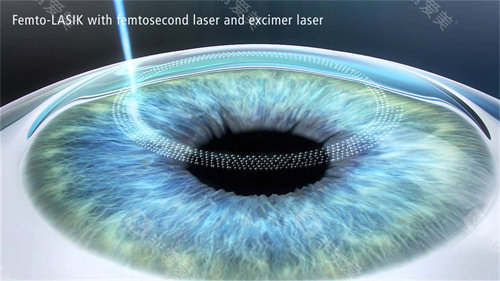

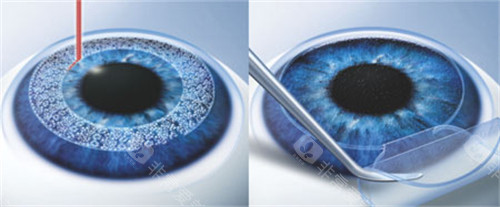

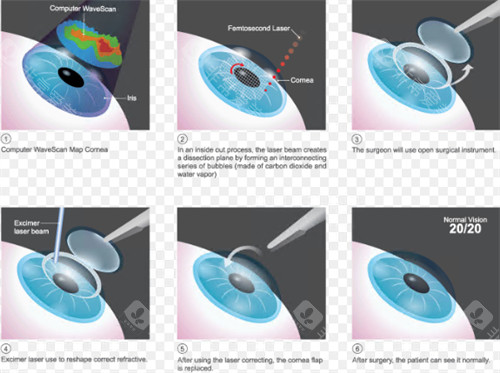

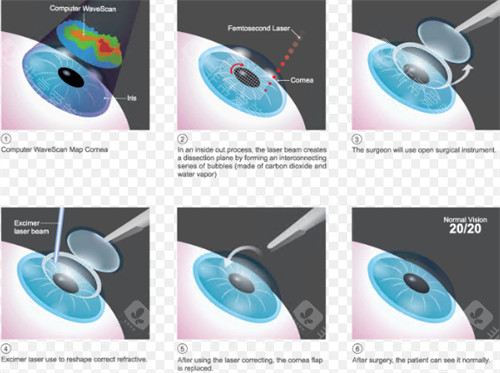

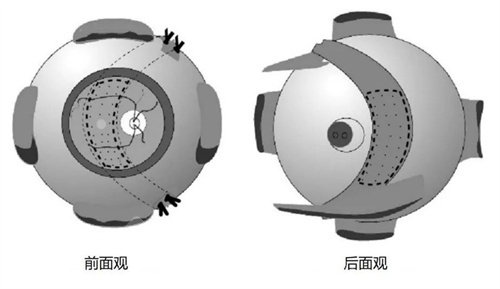

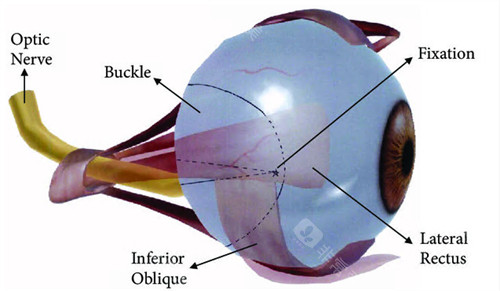

由Science Corporation研发的PRIMA系统,通过植入视网膜下方的光伏微芯片,将光信号转化为电脉冲刺激视网膜神经元。

该芯片仅米粒大小,厚度比人类发丝更细,却包含378个像素单元,可精密替代退化的感光细胞功能。

配套的增强现实眼镜搭载微型摄像头与红外投射模块,实时捕捉外界图像并经便携处理器优化后,以不可见红外光投射至芯片。

AI算法对图像进行动态放大、对比度增强与亮度调节,使患者能识别文字轮廓与面部特征。

1.2 临床验证:重建功能性视觉

在欧洲五国17家医院开展的试验中,38名晚期干性AMD患者接受植入后,平均视力从术前仅能感知光亮,提升至可阅读视力表五行文字。

其中部分患者通过训练后,能独立完成阅读处方、识别交通信号等日常任务。

试验数据显示,植入后六个月内,患者对文字、数字的识别能力显著提升,且周边自然视力未受影响。

这一成果标志着视觉重建技术从“感知光线”迈向“识别形态”的关键突破。

二、临床应用:国内外医疗中心的实践探索

2.1 国内进展:137例手术的成功实践

截至2025年9月,北京大学第三医院、中山大学中山眼科中心等10家国内机构已完成137例视网膜芯片植入手术。

通过基因治疗联合芯片植入的创新方案,术后患者平均视力从0.02提升至0.06,部分患者可辨识大号字体与简单图形。

国产芯片价格较进口产品降低八成,北京、上海等七省市已将其纳入试点。

重庆大学研发的自然光驱动芯片预计2026年上市,将摆脱对外部光源的依赖,进一步降低使用门槛。

2.2 国内外协作:多中心研究的国内外推进

国内外23家医疗中心同步开展临床试验,覆盖视网膜色素变性、干性AMD等多种适应症。

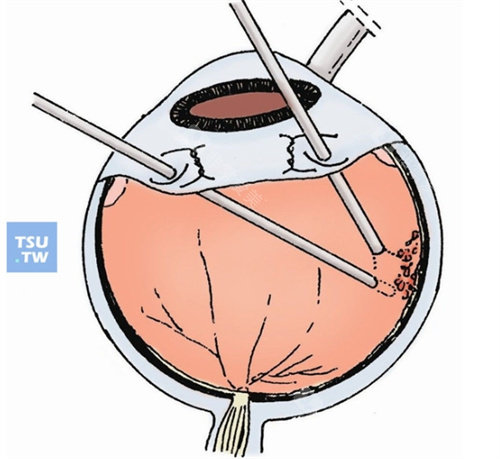

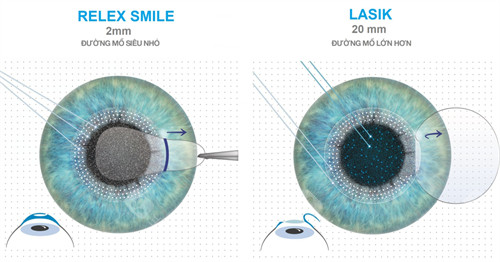

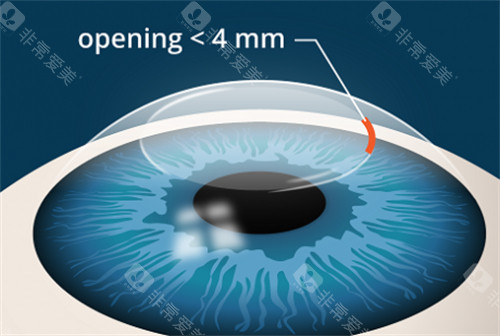

德国波恩大学团队通过优化手术流程,将植入时间缩短至80分钟,切口仅1.2毫米,术后并发症发生率大幅降低。

美国FDA与欧盟EMA正加速审批流程,Science Corporation公司预计2026年获得上市许可。

届时,符合条件的患者可通过标准化手术获得治疗机会。

三、技术革新:从实验室到手术台的进化

3.1 芯片设计:微型化与生物兼容性突破

较新一代芯片采用柔性电极材料,厚度减少,可自然贴合视网膜曲面。

纳米级光伏涂层使芯片能直接利用入射光产生电流,无需外接电池,深度实现无线运行。

华为鸿蒙系统开发的视觉信号优化算法,可实时处理图像数据流,将延迟降低。

配合1.2毫米小创口切口技术,手术对眼球结构的损伤显著减少。

3.2 改善体系:神经可塑性的训练方案

术后患者需接受为期六个月的视觉重构训练,每日通过专用软件进行图形识别、空间定位等练习。

AI系统根据患者进步速度动态调整训练难度,帮助大脑重新建立视觉信号解析能力。

临床试验显示,持续训练可使患者对复杂场景的识别较准率提升,阅读速度从每分钟几个字符增加至可阅读短句。

这种神经可塑性的激发,为功能性视觉的长期维持提供了科学依据。

四、社会影响:重燃失明群体的生活希望

4.1 心理健康的显著改善

修养基础视觉功能后,患者抑郁量表评分平均降低,社会参与意愿显著增强。

一位接受植入的患者表示:“现在我能自己阅读药品说明书,这种独立感是钞票买不到的。”

研究显示,重获视觉的患者在家庭角色、职业选择等方面的自主性大幅提升,部分患者重返工作岗位或参与社区活动,生活质量发生根本性转变。

4.2 医疗可及性的国内外突破

相比传统复杂眼科手术,视网膜芯片植入对医疗资源的要求大幅降低。

经过培训的眼科医生可在两小时内完成标准化操作,手术成功概率较高。

随着国产芯片成本降低,农村患者通过专项补助可获得费用减免。

山东省眼科研究所开展的移动医疗项目,已为偏远地区患者提供术前筛查与术后随访服务。

五、未来展望:技术迭代的无限可能

5.1 色彩识别与动态视觉的突破

研发团队正开发支持全灰度成像的新一代芯片,通过增加像素密度与优化AI算法,预计2028年实现色彩还原与运动物体追踪功能。

这将使患者能辨识人脸表情、观看电视等更高阶的视觉需求成为可能。

5.2 多疾病适应症的拓展

基于PRIMA系统的技术框架,研究人员正在探索其应用于视神经损伤、青光眼等疾病的可行性。

初步动物实验显示,通过调整电刺激模式,该技术可能促活部分休眠的视网膜神经元,为更多致盲疾病提供解决方案。

视觉重生的时代已经到来

视网膜芯片技术的临床应用,标志着人类在攻克失明难题上迈出了决定性的一步。

从实验室到手术台,从概念验证到国内外推广,这项融合多学科智慧的突破,不仅为数百万患者打开了“看见”国内外的窗口,更重新定义了医疗科技改变生命的可能性。

随着技术的持续迭代与医疗资源的下沉,一个“人人可享光明”的未来,正在加速成为现实。