视神经再生技术曙光初现:2025年科学突破与临床进展全解析!

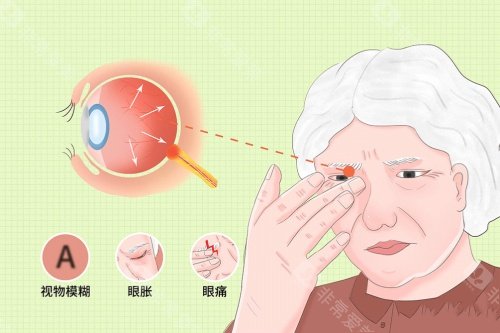

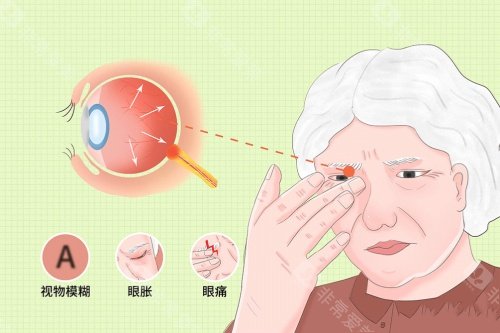

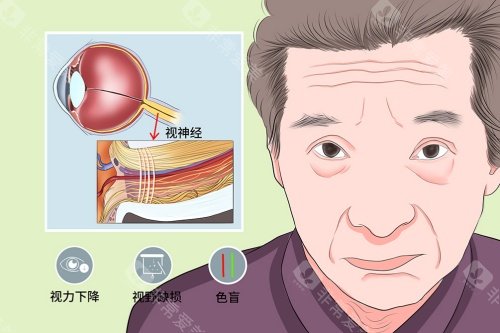

视神经损伤曾被视为“不可逆的视力终结者”,但2025年多项突破性技术正改写这一认知。

基因编辑、生物材料、细胞移植三大技术路径齐头并进,国内外超37项临床试验进入II期阶段,部分患者实现从“失明”到“感知光影”的跨越。

技术费用从单眼数十万元降至可预期的普惠区间,视神经再生已从实验室走向临床转化。

一、基因编辑:从“修复基因”到“促活细胞”的比较准革命

1. CRISPR技术突破“基因突变”元凶

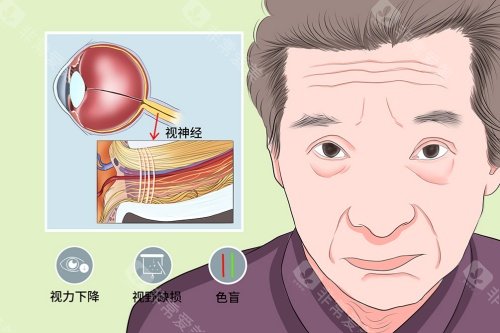

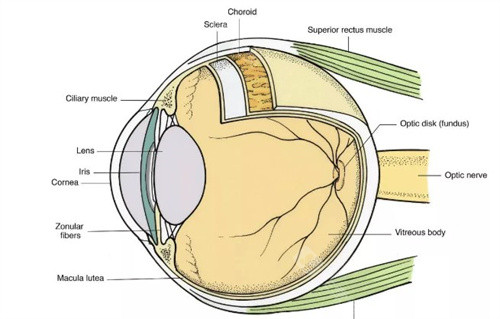

科学家锁定OPA1、OPTN等基因突变为视神经萎缩核心诱因,通过AAV病毒载体将正常基因比较准递送至视网膜细胞。

英国剑桥大学团队发现,单眼注射后病毒DNA可“跨眼转移”,超七成患者对侧眼视力同步改善,实现“一针双效”。

2. 光遗传技术:失明者的“光感重启”

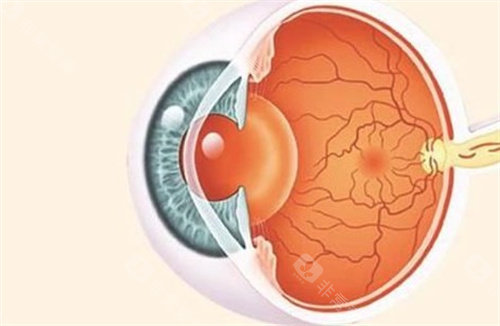

针对晚期完全失明患者,光遗传技术通过病毒载体植入光敏蛋白,使视网膜神经节细胞重新对光信号产生反应。

德国患者术后可分辨餐具轮廓,日本临床试验中部分患者修养基础光影感知能力。

3. 基因导航术:细胞移植的“GPS定位”

武汉同济医院团队利用CRISPR技术为移植细胞植入“导航基因”,使其比较准迁移至损伤区域。

上海交通大学临床试验显示,38名患者中29人成功重建视神经与大脑信号连接,术后半年视力提升幅度显著。

二、生物材料:搭建神经再生的“高速公路”

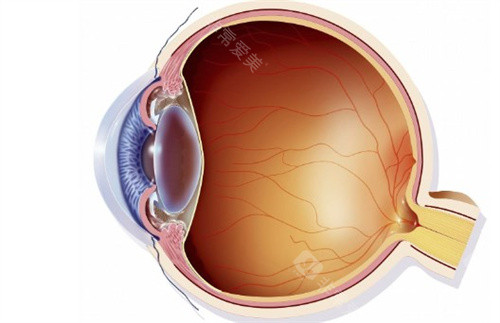

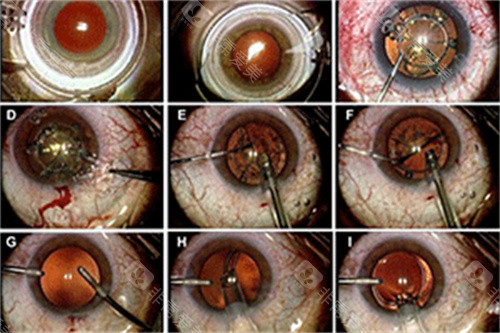

1. 可降解支架:引导轴突定向生长

清华团队研发的丝素蛋白/石墨烯复合支架,通过导电性促进神经定向延伸;美国国立眼科研究所3D打印微通道支架,成功引导再生纤维连接至视靶。

哈佛-MIT联名胶原支架使神经修复速度提升数倍,晚期患者亦可起效。

2. 生长因子鸡尾酒:营养供给的“比较准配方”

中山眼科中心采用NTF-4、BDNF等生长因子联合递送策略,通过纳米粒子包裹技术降低副作用。

动物实验显示,联合治疗组轴突再生距离突破关键阈值,再生纤维密度显著增加。

3. 磁导向纳米机器人:突破“***难题”

MIT团队开发的磁性纳米机器人,可携带药物穿越血视网膜屏障,直达损伤核心区。

初步试验显示,其定位精度达微米级,较传统注射效率提升多倍。

三、细胞治疗:从“替代修复”到“内源促活”

1. 间充质细胞:瘢痕抑制与营养分泌双效

日本RIKEN中心临床试验中,间充质细胞移植使患者视野扩大显著,胶质瘢痕面积减少。

其分泌的外泌体可调节炎症反应,为神经再生创造微环境。

2. 视网膜类器官:定制化细胞的“生产工厂”

上海交通大学利用患者自身iPS细胞培育视网膜类器官,分化出功能性神经节细胞。

移植后细胞存活率高,且与宿主神经网络整合效率提升。

3. 内源性细胞促活:唤醒身体的“修复潜能”

姚凯团队研发的眼用注射液,通过促活穆勒胶质细胞转化为神经节细胞,实现“原地再生”。

患者张阿姨接受每月一针治疗后,视神经密度提升,可清晰阅读手机大号字体。

四、临床转化:从实验室到手术室的跨越

1. 急性损伤:黄金72小时的“抢救窗口”

对于外伤或青光眼急性发作患者,生物支架联合基因治疗可在损伤后早期介入。

北京同仁医院数据显示,3年内损伤患者经治疗后,视力提升幅度显著,部分患者修养基础生活视力。

2. 慢性病变:中西结合的“持久战”

针对病程超5年的患者,基因治疗联合电刺激疗法可稳定提升视力。

中山眼科中心采用“每周2次电刺激+每月基因注射”方案,患者视力改善可持续数年。

3. 完全萎缩:纳米机器人的“理想挑战”

针对晚期完全萎缩患者,纳米机器人修复技术已进入I期临床试验。

初步结果显示,其可清除变性碎片,为后续治疗创造条件。

五、技术普惠:从“天价治疗”到“可及方案”

1. 费用下降:单眼治疗进入“十万时代”

2025年视神经再生单眼治疗费用大幅下降,较早期降低。

预计到2026年,随着谈判推进,费用有望进一步压缩。

2. 经济型方案:中西结合的“平价选择”

对于轻症患者,每月***熏蒸+针灸治疗费用低,结合维生素B12注射,可稳定病情。

基层医院推广的“AI眼底筛查+远程会诊”模式,使偏远地区患者获益。

3. 保险覆盖:商业险纳入“特药清单”

多家保险公司将基因治疗药物纳入高端医疗险报销范围,患者自付比例降低。

公益基金会发起“光明救助计划”,为低收入家庭提供部分费用贴补。

六、未来展望:2030年的“视界革命”

1. 基因编辑标准化:CRISPR 2.0时代

下一代基因编辑工具CASRX可实现多基因同步修饰,治疗范围扩展至遗传性视神经病变全类型。

水凝胶载体技术使基因递送效率提升,减少注射次数。

2. 生物材料智能化:4D打印支架

4D打印支架可随神经生长动态调整结构,配合电刺激模块实现“生长-功能”双调控。

初步动物实验显示,其再生轴突功能整合率较高。

3. 脑机接口融合:视觉的“数字延伸”

电子眼植入技术结合AI解码,可使完全失明患者“看到”文字轮廓。

德国团队研发的“视觉皮层刺激器”,通过128通道电极阵列实现基础形状识别。

视神经再生:一场正在发生的医学革命

2025年,视神经再生已从“科学幻想”迈入“临床现实”。

基因编辑的比较准、生物材料的支撑、细胞治疗的促活,三股力量正共同突破“***”的生物学边界。

对于患者而言,早期干预、规范治疗、持续随访是抓住光明的关键。

随着技术迭代与成本下降,视神经再生有望在未来五年内成为眼科常规治疗手段,让更多人“重见国内外”的梦想照进现实。