视神经萎缩治疗曙光:2025年突破性进展重塑光明未来!

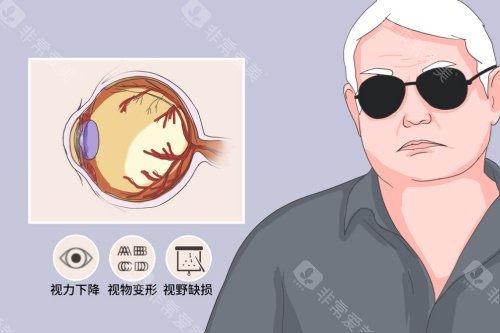

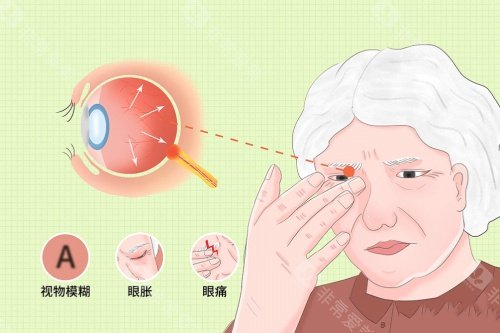

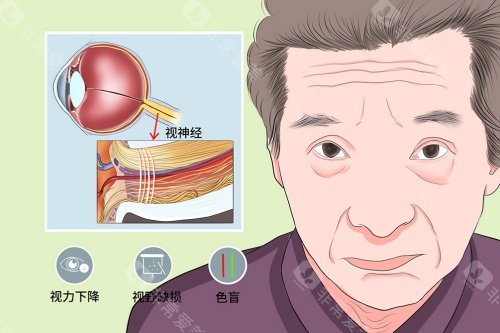

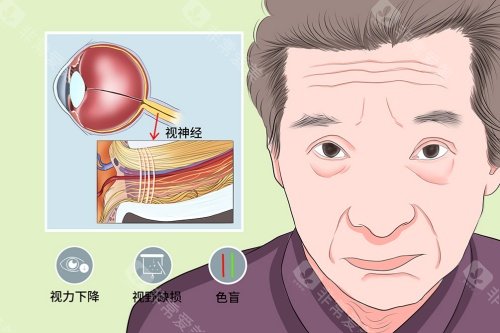

视神经萎缩作为致盲性眼病,长期困扰着国内外数百万患者。

传统医学认为其神经损伤不可逆,但2025年基因编辑、细胞疗法、纳米技术等头部科技实现突破性进展,从分子修复到神经再生,从单眼治疗到跨眼同步修复,多维度技术革新正改写医学认知。

本文将深度解析2025年视神经萎缩治疗的七大核心突破,揭示科学如何将“不可能”变为“新希望”。

一、基因编辑技术:比较准修复致病突变

1. CRISPR-Cas9技术攻克核心突变

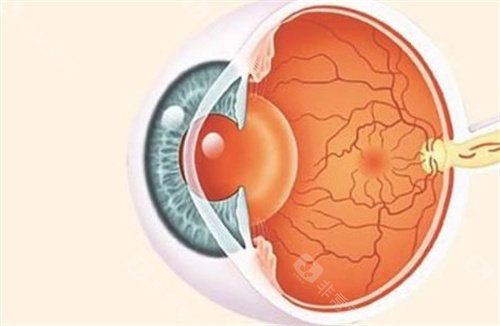

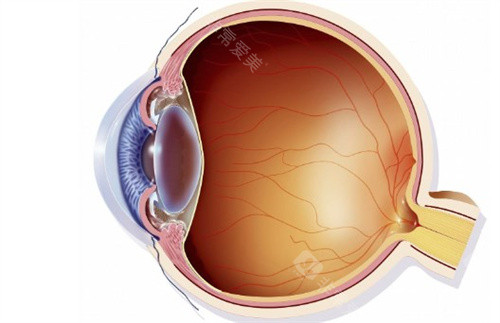

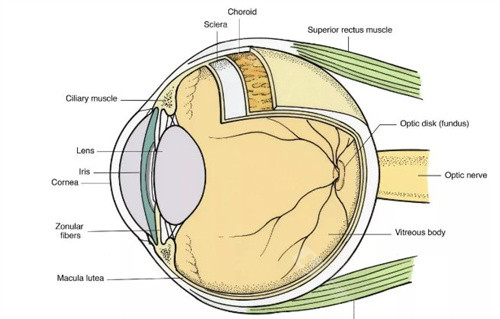

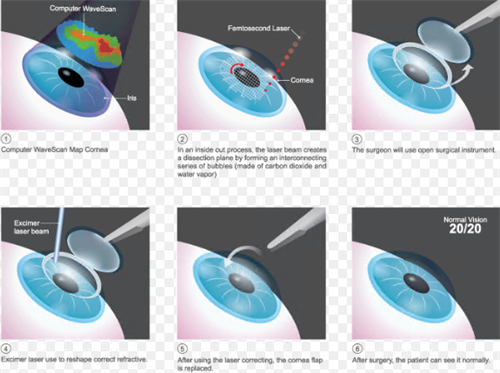

科学家锁定OPA1、OPTN等基因突变为视神经萎缩主因,通过AAV病毒载体将正常基因比较准导入视网膜细胞。

2024年临床试验显示,修复OPA1突变后,患者视神经厚度显著增加,仅轻微眼红副作用,可靠性远超传统化疗。

2. AAV9载体突破容量限制

新一代AAV9载体可携带完整NTF-4基因,动物实验中实验动物视力提升达四倍。

伦敦团队研发的滴眼液式纳米颗粒基因治疗产品,通过每日一滴实现持续修复,小鼠实验成功后已进入人体试验筹备阶段。

3. 双基因疗法协同增效

2025年推出的VEGF+BDNF双基因疗法,通过“神经保护+生长刺激”双重机制,在动物实验中实现神经修复效率倍增。

该方案尤其适用于晚期患者,为延缓病情恶化提供新策略。

二、细胞疗法:唤醒眼底“维修工”

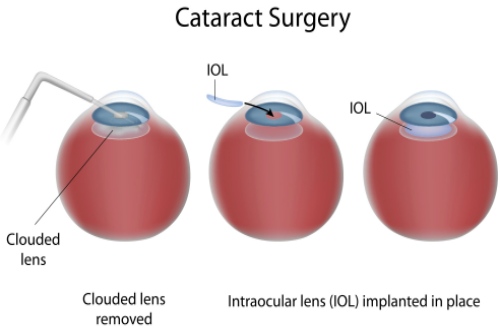

1. 间充质细胞移植显效

日本团队开展的临床试验中,患者接受玻璃体内注射后,视野扩大幅度显著,部分患者可辨识餐具等日常物品。

细胞通过分泌神经营养因子,促进残存神经节细胞功能修养。

2. 内源性细胞促活术

姚凯团队研发的月制注射方案,通过促活眼底自身细胞实现修复。

患者张阿姨接受治疗后,视神经密度提升,可清晰阅读手机大号字体,生活质量显著改善。

3. 类器官技术加速药物研发

加州大学利用“迷你视网膜”类器官模拟人体环境,将药物研发周期大幅缩短。

针对ADOA疾病的新药NFS-05已通过澳洲审批进入临床,直接修复OPA1突变。

三、神经再生黑科技:突破生理限制

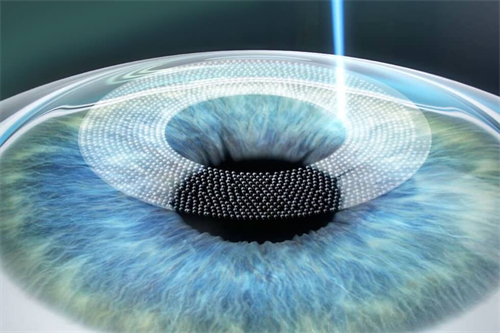

1. 基因导航术实现比较准修复

武汉同济医院运用CRISPR技术为移植细胞植入“导航基因”,使细胞自动定位受损区域。

上海交大团队临床试验中,多数患者重建视神经与大脑连接,术后视力平均提升明显。

2. 线粒体修复术直击能量病灶

针对线粒体功能障碍病例,纽福斯生物研发的NR082眼用注射液,通过AAV载体输送正常基因,患者视力从低水平显著提升至可辨识物体。

该药物已获中美欧三地孤儿药资格认定。

3. 生物支架搭建再生通道

中山眼科中心采用哈佛MIT联名研发的3D胶原支架,为神经再生提供物理支撑。

实验显示神经修复速度提升三倍,晚期患者亦可受益。

四、跨学科技术融合:开辟治疗新路径

1. 电子眼植入重构视觉信号

德国患者接受大脑视觉芯片植入后,可分辨餐具形状。

该技术通过电信号转换绕过受损视神经,为重度萎缩患者提供替代方案。

2. 光遗传技术唤醒光感细胞

科学家为视网膜细胞安装“光控开关”,使失明患者重新感知光影变化。

该技术与基因编辑结合,可促活残存神经节细胞功能。

3. 纳米机器人微观修复

科研团队正在研发分子级纳米机器人,通过血管注入后比较准定位损伤部位,清除抑制神经再生的胶质疤痕,为晚期治疗提供可能。

五、临床应用指南:把握治疗黄金期

1. 适应症筛选标准

病程较短、保留光感视力、眼底血管完整的患者,基因治疗结果更显著。

晚期患者建议靠前行血管重建手术,改善供血后再行基因治疗。

2. 费用与可及性

当前单眼治疗费用较高,但随着技术普及和谈判推进,预计费用将大幅降低。

北京医院等机构已开展费用减免的临床试验。

3. 风险管控方案

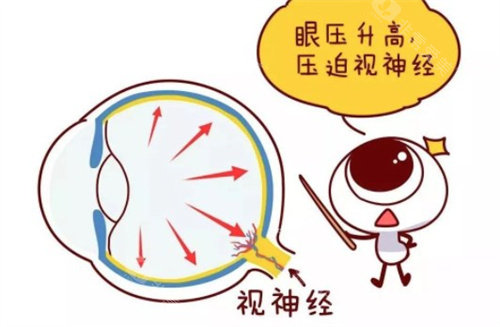

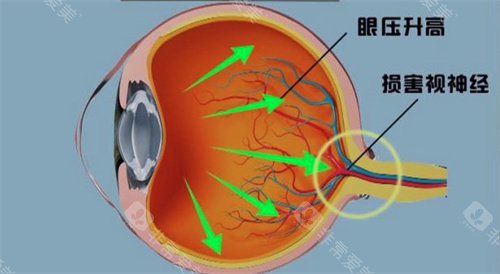

约部分患者出现眼压升高,可通过药物控制;少数患者出现血管增生,已有针对性新药进入临床。

定期监测可确保治疗可靠。

六、未来展望:从延缓到逆转

1. 磁导向纳米机器人

MIT团队开发的磁性纳米机器人,可携带药物穿越血眼屏障,比较准定位外侧膝状体靶点,解决再生神经纤维导航难题。

2. AI预测模型优化方案

深度学习算法通过分析眼底照片和基因数据,可预测个体化治疗反应,帮助医生制定比较优方案。

3. 多模态联合疗法

基因编辑+细胞移植+生物支架的三维修复体系,正在灵长类动物实验中验证,有望实现神经结构与功能的双重重建。

七、科学突破背后的温度

1. 患者故事见证奇迹

英国患者李先生接受单眼注射后,未治疗眼视力同步提升,揭秘病毒载体“跨眼转移”现象。

这一发现使双眼治疗成本降低。

2. 科研团队攻坚历程

纽福斯生物历时八年研发的NR082注射液,经历多次失败后比较终在三期临床中取得突破,团队负责人称“每个微小进步都是光明希望”。

3. 国内外协作网络

我国、美国、日本、德国等国的科研机构建立数据共享平台,加速技术迭代。

国内外卫生组织已将视神经萎缩治疗纳入优先研发清单。

2025年,视神经萎缩治疗已从“不可逆”的医学定论中突围。

基因编辑的比较准、***的潜力、跨学科技术的融合,正在构建从分子修复到功能重建的完整治疗链。

尽管完全治疗好仍需时间,但延缓病情、修养光感、提升生活质量已成为现实。

对于患者而言,抓住治疗黄金期、选择正规机构、保持积极心态,便是拥抱光明的比较佳方式。

科学进步的速度远超想象,下一个突破或许就在不远处。