近年来,人工虹膜技术因其能显著改善虹膜缺损患者的视觉质量与生活品质,逐渐成为眼科领域的研究热点。

然而,国内患者对这一技术的可及性仍存在诸多疑问:为何人工虹膜未超全引进?2025年能否迎来普及拐点?

本文将从技术壁垒、政策环境、市场需求及行业趋势四大维度展开分析,为读者揭开人工虹膜发展的现状与未来图景。

一、技术壁垒:从“可用”到“好用”的跨越

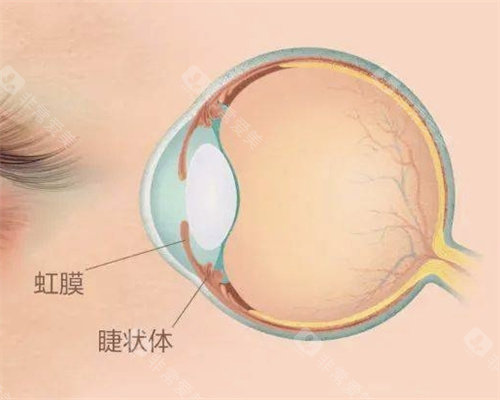

人工虹膜并非单一产品,而是涉及材料科学、生物力学与眼科手术的复杂系统工程。

1.材料创新与功能升级

早期人工虹膜以静态修复为主,仅能遮挡光线、改善外观。2017年,国内外首例仿生虹膜装置问世,其通过液晶弹性体材料实现光感自主调节——强光下自动闭合,弱光下展开,模拟真实虹膜的动态功能。

但这一技术仍存在局限:闭合速度仅达秒级,而相机光圈的响应时间以毫秒计;完全闭合时仍存在约一成的漏光率。

近年来,材料科学家通过优化聚合反应温度与染料涂层工艺,将闭合速度提升至接近自然虹膜水平,漏光率降低至个位数,为临床应用扫清关键障碍。

2.手术适配性与个性化定制

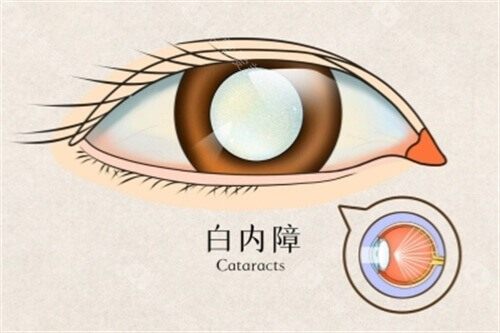

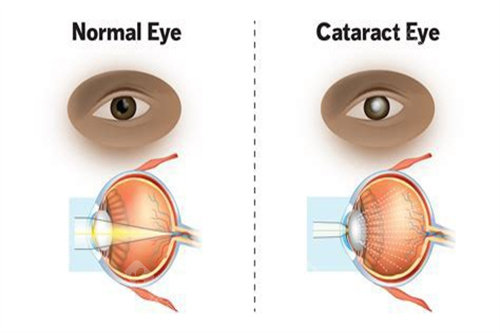

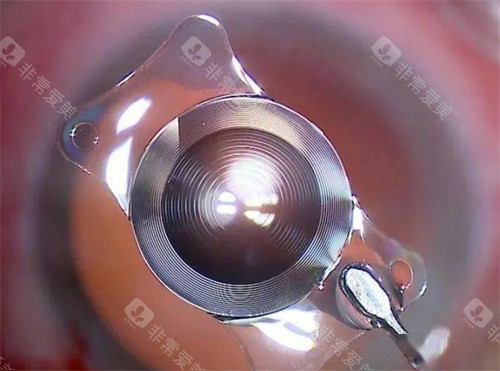

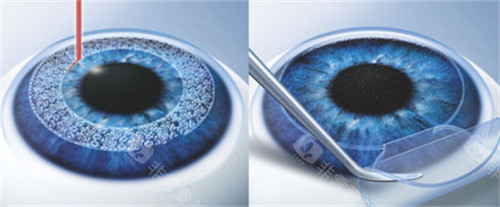

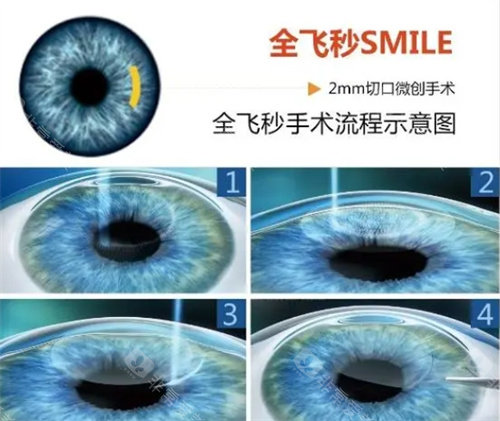

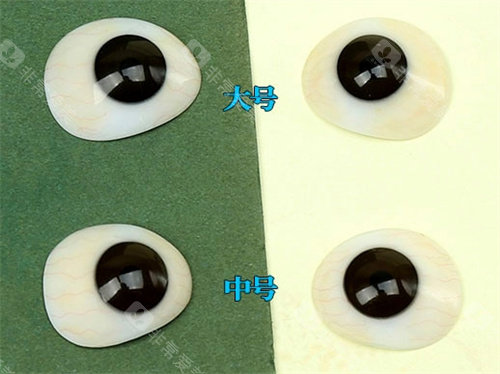

人工虹膜需与患者眼内结构比较准匹配。以德国人类光学公司的CUSTOMFLEX®ARTIFICIALIRIS为例,其采用可折叠医用硅胶,支持术前根据缺损范围定制形状与尺寸,术中通过小切口植入并展开,术后可联合人工晶体植入解决白内障合并虹膜缺损问题。

这种“量眼定制”模式对医生技术要求极高,需在显微镜下完成毫米级操作,目前仅少数头部眼科中心具备实施能力。

二、政策环境:审批流程与标准制定的双重考验

人工虹膜的引进与普及,需跨越政策与监管的“然后一公里”。

1.医疗器械审批的严格性

带虹膜隔的人工晶状体属于三类医疗器械,其采购与使用需通过各国药监局审批。

以海南博鳌超级医院为例,该院依托“国九条”政策先行先试,于2020年完成国内首例人工虹膜手术,但超全推广仍需等待产品通过真实国内外临床研究并获得注册证。

2.行业标准的逐步完善

2025年,我国已建立覆盖虹膜识别设备、数据交换格式的多层次标准体系。

尽管这些标准主要针对生物识别领域,但其对安心性、兼容性的要求为人工虹膜的规范化应用提供了参考。例如,设备标准明确了图像采集精度与环境适应性指标,确保不同品牌产品能无缝衔接眼科诊疗流程。

三、市场需求:从“小众需求”到“规模应用”的潜力释放

人工虹膜的普及,需以患者需求与支付能力为基础。

1.患者群体的扩大化趋势

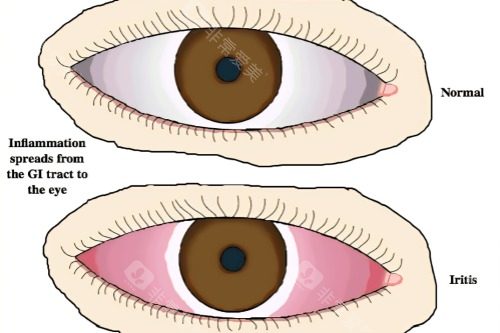

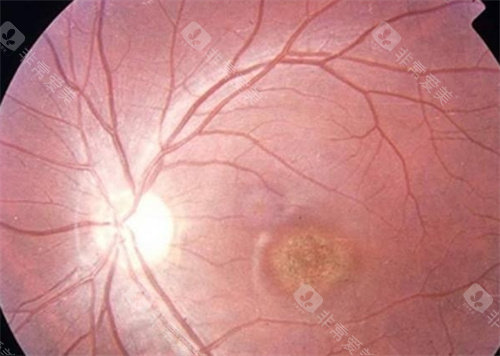

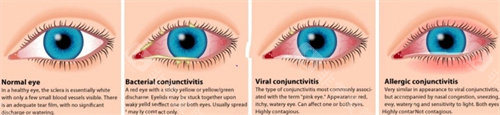

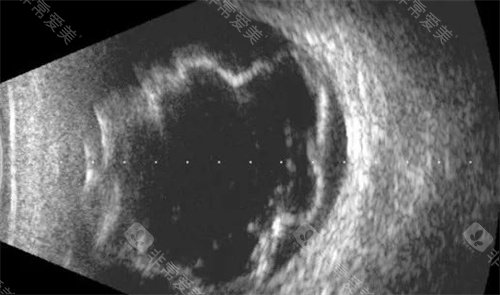

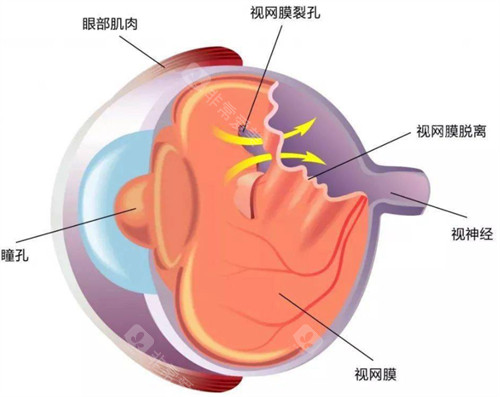

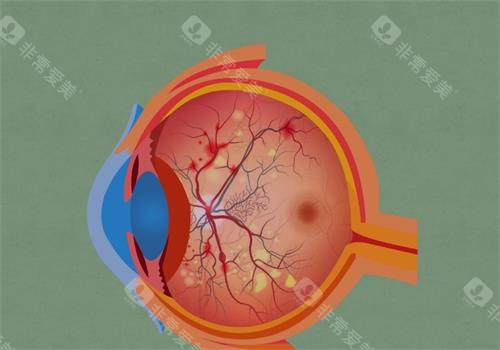

虹膜缺损的成因多样,包括先天性无虹膜症、眼外伤、ICE综合征等。

随着公众对眼健康重视程度的提升,早期诊断率逐年增加,潜在治疗需求持续释放。

2.支付能力的提升与覆盖预期

目前,人工虹膜手术费用较高,但部分高端商业保险已将其纳入报销范围。

随着技术成熟与规模化生产,单台设备成本有望降低,叠加政策对创新疗法的倾斜,患者经济负担将进一步减轻。

四、2025年普及前景:技术、政策与市场的三重共振

综合多方因素,2025年将是人工虹膜从“试点应用”向“规模普及”过渡的关键节点。

技术突破:功能与安心性的双重验证

新一代人工虹膜已实现动态调节、快速响应与低漏光率,术后并发症发生率显著降低。

临床研究显示,患者术后视力提升明显,畏光、眩光等症状改善显著,生活质量评分大幅增加。

政策利好:审批加速与标准落地

2025年,各国药监局开通创新医疗器械“绿色通道”,将人工虹膜的审批周期缩短。

同时,眼科诊疗规范明确将人工虹膜植入列为虹膜缺损的标准治疗方案,为医院采购与医生操作提供依据。

市场教育:医患认知的同步提升

国内头部眼科中心通过学术会议、患者教育讲座等形式,普及人工虹膜知识,消除患者对手术的恐惧。

医生群体对技术的掌握程度显著提升,部分综合医院已建立人工虹膜手术专科团队,年手术量增加。

人工虹膜的普及并非一蹴而就,而是技术迭代、政策支持与市场需求共同作用的结果。

2025年,随着材料科学的突破、审批流程的优化与患者支付能力的提升,这一技术有望从“少数人的选择”变为“多数人的福音”。

对于虹膜缺损患者而言,未来无需远赴海外求医,在国内即可享受国内外比较靠前的诊疗服务——这不仅是医疗技术的进步,更是社会对特殊群体关怀的生动体现。