视网膜芯片:从实验室到临床的复明革命!

视网膜芯片技术正以惊人的速度改写人类对抗失明的历史。

这项曾被视为科幻的技术,如今已在国内外多家头部医疗机构进入临床应用阶段,为遗传性视网膜病变、黄斑变性等致盲疾病患者带来光明的希望。

从德国图宾根大学初次人体植入到国内多家综合医院启动手术,从只能感知光线到实现阅读、打牌等复杂视觉任务,视网膜芯片正经历着从功能突破到普惠应用的跨越式发展。

一、国内外临床应用现状:技术突破与地域拓展

1.欧美技术比较靠前,PRIMA系统树立里程碑

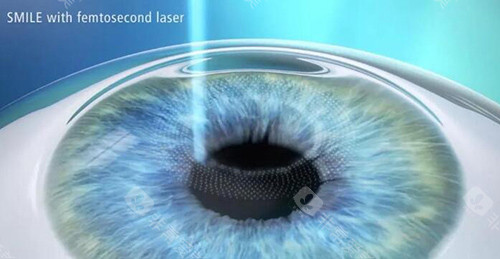

2025年,Science Corporation推出的PRIMA视网膜植入系统成为行业标杆。

该系统通过2平方毫米的光伏芯片与智能眼镜的协同工作,成功帮助萎缩性干性年龄相关性黄斑变性患者改善阅读、填字游戏等精细视觉能力。

在欧洲多中心试验中,受试者平均视力提升显著,部分患者甚至达到正常视力标准。

其创新点在于:

无线设计:深度摆脱传统有线设备的束缚,患者活动自由度大幅提升。

光伏供电:利用近红外光脉冲供电,避免外部电池带来的感染风险。

AI图像处理:通过袖珍处理器实时优化图像,补偿视网膜病变导致的视觉缺陷。

2.我国加速追赶,多中心临床多样化铺开

国内医疗领域正形成"北上广渝"四地联动的格局:

北京大学第三医院:创新性地将基因治疗与芯片植入结合,针对遗传性视网膜病变患者,术后视力改善幅度显著。

中山眼科中心:与华为合作开发鸿蒙视觉编码系统,通过手机APP实时调整成像参数,使患者能根据环境光线自适应调节视觉改善。

重庆大学:研发的自然光驱动芯片进入Ⅱ期临床,该芯片无需外部电源,预计上市后价格将降低,大幅降低患者经济负担。

二、技术原理与手术突破:从机械植入到生物融合

1.芯片工作机制:模拟自然视觉通路

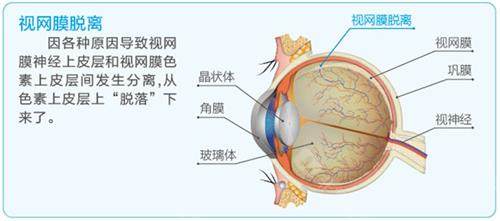

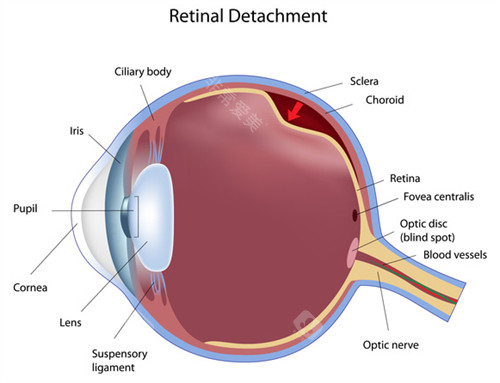

现代视网膜芯片普遍采用"光电转换-电刺激"双模设计:

图像采集:特制眼镜上的微型摄像头捕捉外界光线。

信号处理:处理器对图像进行降噪、边缘增强等优化处理。

电刺激传输:通过无线系统将处理后的信号传输至视网膜下芯片。

神经促活:芯片上的微电极阵列刺激残留的视网膜神经节细胞,形成视觉信号。

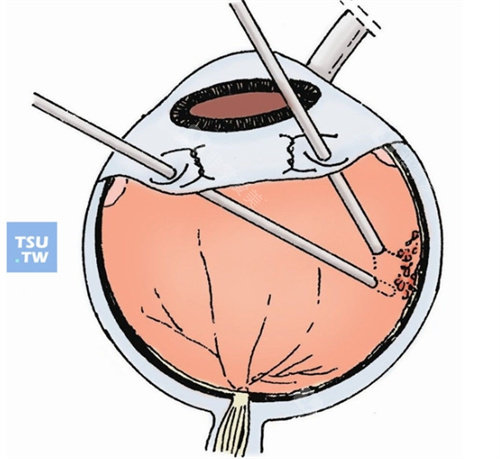

2.手术技术演进:从创伤性到小创口化

早期手术需切开巩膜、抬起视网膜,耗时久且并发症风险高。较新技术实现三大突破:

柔性基底材料:采用聚酰亚胺等生物相容性材料,芯片厚度大幅降低,减少对视网膜的机械损伤。

精细定位系统:结合OCT(光学相干断层扫描)与手术机器人,将芯片植入精度提升至微米级。

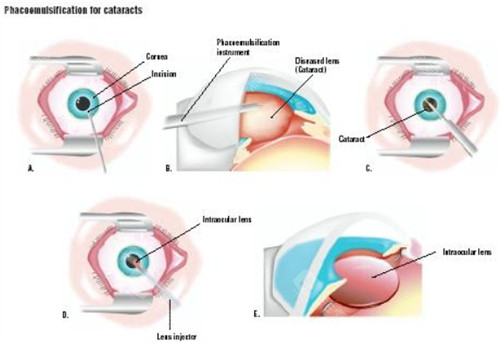

快速改善方案:北京医院开发的"白内障-芯片联合植入术",将手术时间大幅缩短,患者术后视力改善速度加快。

三、疗效评估与挑战:从功能改善到社会融入

1.视觉功能重建:超越基础光感

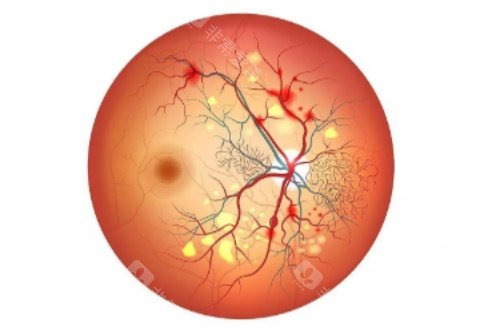

临床数据显示,患者术后视觉能力呈现多维度提升:

空间分辨率:从比较初只能识别手电筒光斑,到能分辨人脸特征、阅读文字。

动态追踪:部分患者可捕捉移动物体轨迹,为独立出行提供可能。

色彩感知:虽然当前芯片仍以灰度成像为主,但通过不同强度刺激,患者可区分不同物体。

2.长期挑战与应对策略

尽管技术进步显著,仍需突破三大瓶颈:

生物相容性:长期植入可能导致视网膜纤维化包裹,影响芯片效能。解决方案包括开发抗增生涂层、采用可降解材料。

视觉疲劳:持续使用可能导致部分患者出现头痛、眼胀等症状。通过优化刺激脉冲频率、引入自适应调节算法可缓解。

成本普惠:当前进口芯片价格高昂,国产芯片上市后将通过区域集采、纳入等方式逐步降低患者负担。

四、未来展望:从复明工具到视觉革命

视网膜芯片的发展正呈现三大趋势:

多模态融合:结合脑机接口技术,未来芯片可能直接与视觉皮层连接,绕过受损视网膜,为全盲患者提供解决方案。

个性化定制:基于患者视网膜病变特征,开发定制化电极阵列,实现精细刺激。

预防性应用:在视网膜病变早期植入芯片,延缓疾病进展,甚至实现功能逆转。

从德国图宾根大学的初次植入到国内外数万患者重见光明,视网膜芯片技术用二十年时间完成了从概念验证到临床普及的跨越。

随着材料科学、人工智能和生物工程的深度融合,这项技术正在突破生理极限,重新定义"看见"的含义。

未来,视网膜芯片或将不仅成为复明工具,更可能开启人类视觉增强的新纪元,让失明成为可治疗好的过去时。