仿生眼技术作为国内外医疗科技的新领域,近年来突破性进展不断。随着2025年仿生眼商业化进程加速,其价格与安装成本成为视障群体较关注的核心问题。

本文将从技术进展、价格体系、影响因素及未来趋势四大维度,系统解析仿生眼的市场定价逻辑。

一、仿生眼技术突破:从实验室到临床的跨越

技术代际升级:

清华大学“清瞳1号”已完成动物实验,2024年底启动患者招募,目标2025年Q4上市。

深圳微光医疗的仿生眼模组通过欧盟CE认证,国内上市申请同步推进,预计2025年Q3获批。

核心功能迭代:

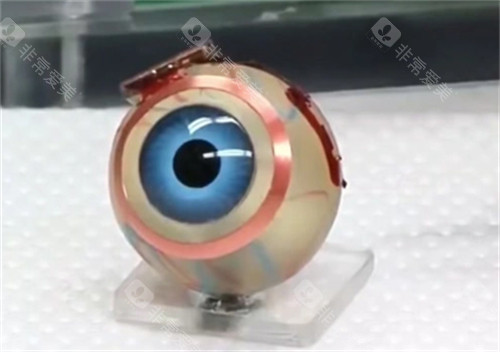

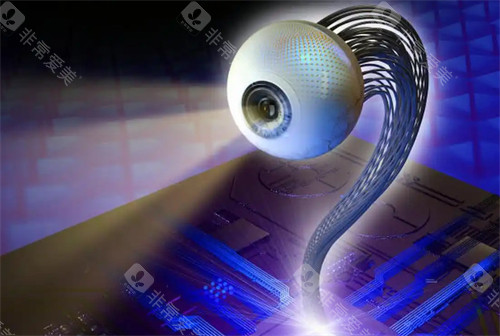

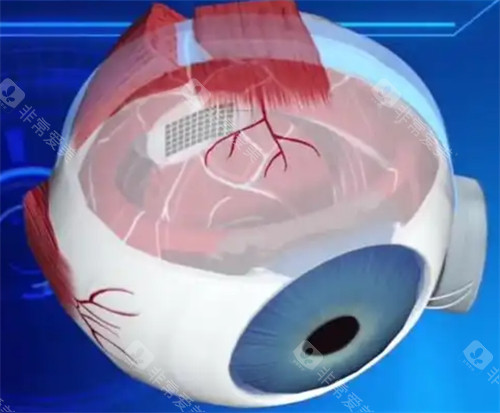

从基础光感(如识别物体轮廓)向3D成像、动态追踪进化。

部分高端型号已实现仿生神经连接,支持4K高清+AI图像增强。

临床验证成果:

杭州某医院实例显示,定制型仿生眼植入后,患者可分辨星空星座。

德国Retina Implant AG的Alpha AMS系统升级后,患者夜间视觉识别能力提升。

二、仿生眼价格体系:万元级起步价背后的成本构成

基础款价格区间:

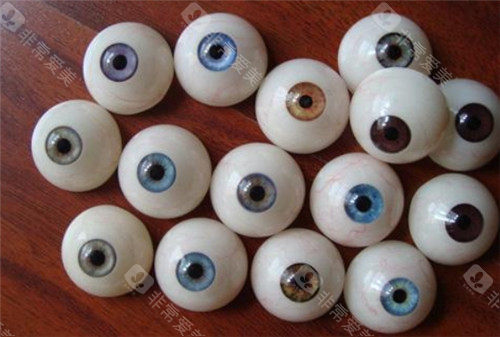

5万-8万元/只:基础仿生款(仅外观仿真+部分光感),适合眼球摘除但无需视觉的患者。

10万-15万元/只:功能型仿生眼,支持3D成像、可调节焦距。

高端定制款定价:

20万-30万元+/只:仿生神经连接、4K高清+动态追踪,面向追求极致体验的消费者。

80万元+:AI+BCI(脑机接口)集成动态对焦、高分辨率成像,可绕过视神经直连大脑。

价格对比:

传统义眼仅解决外观问题,价格8000-3万元;3D仿生眼则提供“真·视觉”,价格跨度从5万到百万。

欧美市场价格远高于国内,美国FDA审批项目单侧植入15万-30万美元,欧洲CE认证产品约12万-25万欧元。

三、影响仿生眼价格的关键因素

技术复杂度:

高端仿生眼集成AI算法、神经信号编码技术,研发成本分摊后仍较高。

3D打印眼球外壳(1000-3000元)、体外图像处理器(2000元)等硬件成本构成基础价格。

手术难度:

病情较轻者手术费用较低,复杂病例需额外支付术前检查(3000-8000元)、术后维护(年费约1万元)等费用。

并发症处理(如排异反应需二次手术)可能增加5万元以上支出。

政策与市场竞争:

浙江、广东试点将仿生眼纳入“残疾人辅助器具”,报销比例达70%,降低患者负担。

华为、大疆等企业入局供应链,微摄像头模组成本降低60%,推动价格下降。

四、未来价格趋势:技术降本与市场扩容的双重驱动

技术进步带来的成本降低:

量产化后,基础款仿生眼价格有望压缩至5000元以下。

欧盟CE认证产品的材料成本骤降,为国内价格下调提供参考。

市场竞争加剧:

美国Second Sight的Argus II迭代版推迟至2027年上市,主打240像素高清成像,或引发价格战。

德国Retina Implant AG的Alpha AMS系统升级后定价或超10万美元,但主要面向高端市场。

政策支持力度:

政府可能出台更多支持政策,如覆盖、税收优惠等,进一步降低患者经济压力。

五、患者决策建议:如何选择适合自己的仿生眼?

明确需求与预算:

基础光感需求可选5万-8万元款,追求高分辨率成像则需准备20万-30万元预算。

关注临床数据:

优先选择已完成Ⅲ期临床试验的产品,如清华“清瞳1号”、深圳微光医疗模组。

了解售后服务:

确认是否包含术后校准训练、软件升级等长期服务。

仿生眼技术的商业化落地,标志着视障群体“重见光明”进入新阶段。

1万元起步价虽非所有患者都能承受,但随着技术迭代、成本降低及政策支持,仿生眼有望成为更多人的选择。

对于患者而言,理性评估自身需求、选择合规产品、关注长期服务,才是实现“看见”光明的关键。

未来,随着仿生眼技术的进一步发展,其价格或将更加亲民,为更多视障患者带来希望。