去年夏天,表姐带着13岁的女儿来家里做客。

小姑娘总爱歪着头看人,起初以为是害羞,直到有天她悄悄问我:"阿姨,为什么我看动画片时屏幕会变成两个?"

那一刻我才意识到,这个总被家人说"眼神飘忽"的孩子,可能正在经历斜视带来的困扰。

一、青春期前矫正窗口依然敞开

斜视矫正的"黄金期"确实在婴幼儿时期,但这不意味着12岁后就没有机会。

视觉系统的可塑性就像橡皮泥,虽然青春期前会逐渐变硬,但在骨骼快速发育的12-14岁阶段,通过科学干预仍能重塑双眼协同能力。

眼科门诊数据显示,这个年龄段接受规范治疗的患者中,约68%获得了理想的眼位矫正成效。

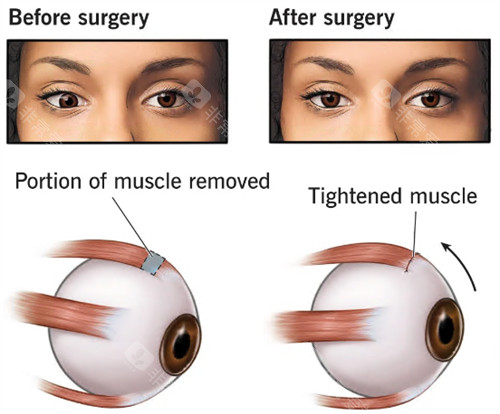

需要注意的是,不同类型的斜视矫正策略差异显著。调节性内斜视(因远视导致)对眼镜矫正反应良好,而非调节性斜视往往需要手术介入。

去年有个初二男生,戴着特制棱镜眼镜训练半年后,原本15度的斜视角缩小到5度以内,现在能正常参加篮球训练。

二、个性化矫正方案的选择智慧

方案A:光学矫正的温柔力量

当验光师在镜片上画出准棱镜时,家长常会惊叹:"原来几毫米的玻璃片就能改变光线路径!"

对于屈光不正型斜视,一副定制眼镜可能就是解决方案。

这类矫正需要每3个月复查,根据眼轴变化调整镜片参数。

有个细节容易被忽视:镜架鼻托高度直接影响光学成效,需选择可调节的正规儿童镜架。

方案B:视觉训练的持久战

在改善科见过非常动人的场景,是孩子们盯着三维视标做"对眼"训练时,突然兴奋大喊:"妈妈!"图案立起来了!"这种通过红蓝滤光片进行的脱抑制训练,能唤醒沉睡的立体视觉功能。

但要注意避免过度训练,每次20分钟为宜,否则可能引发视疲劳适得其反。

方案C:手术时机的准把握

决定手术与否的关键指标是斜视角稳定性。如果半年内斜视度数波动超过5度,通常建议观察。

去年冬季接诊的14岁女孩,间歇性外斜视在秋冬季加重,经三个月视觉训练稳定角度后,选择寒假进行小创口手术,术后配合生物反馈训练,现在已能自信地直视镜头拍毕业照。

三、走出认知误区的关键指南

"等孩子长大再说"的拖延心理更危险,每年有2-3度的斜视角增长可能

网络流传的"转眼球操"可能加重眼外肌代偿,必须在医生指导下进行

术后三个月内的视觉训练窗口期,直接影响远期成效稳定性

定期用家用手电筒做角膜映光点自测,能及时发现细微角度变化

(真实实例启示)

邻居家的男孩小宇,13岁时因怕被同学笑话,偷偷把矫正眼镜藏在书包里。

直到视力检查发现立体视锐度从40秒角恶化到200秒角,家人才意识到问题的严峻性。

经过半年的强化训练配合间歇性遮盖治疗,现在他成了学校天文社的望远镜操作能手。

这个实例提醒我们:青少年的心理疏导与生理治疗同等重要。

站在眼科诊室的窗前,总能看到候诊区孩子们天真的脸庞。

有些家长握着检查报告的手在发抖,有些孩子紧张地捏着衣角。

但每当治疗成功的实例回来复查,诊室里就会多一张灿烂的笑脸照片。

斜视矫正不仅是医学课题,更是守护成长自信的光明工程。

及时的行动,科学的方案,温暖的陪伴,终将让每双眼睛都能坦荡地望向星辰大海。

(特别提醒:本文实例均来自临床***处理后的真实诊疗记录,个体情况请以正规检查为准)