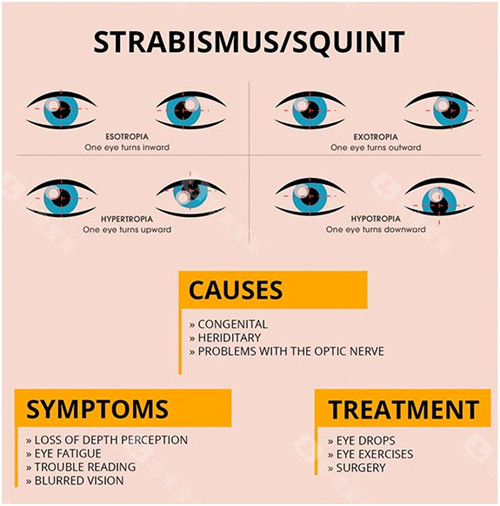

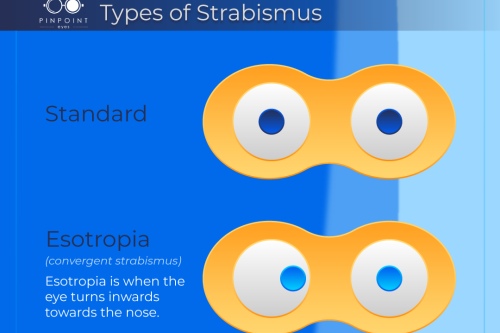

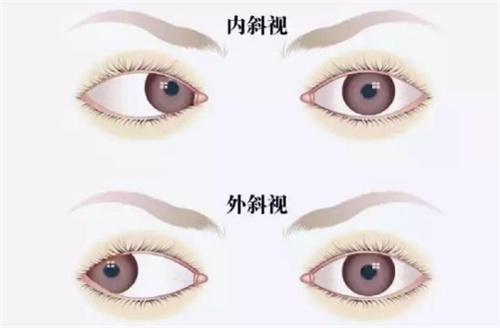

对于斜视问题,许多人都有过相似的困扰。朋友小林曾经分享过她的经历:每次拍照总被人问"看哪里",工作时盯着电脑久了容易头晕,甚至影响社交自信。

这种视觉异常不仅改变外貌,更实实在在干扰着日常生活。在保定地区寻求治疗时,可靠眼科机构的选择确实需要谨慎考量。

医生的经验是核心

遇到斜视问题,非常关键的在于找到能正确判断病因的医生。

有位带孩子就诊的母亲提到,李月平医生在接诊时不仅观察眼位,还会详细询问家族病史和日常用眼习惯。

这种细致问诊帮助她发现了孩子因长期歪头写作业导致的继发性斜视,避免了单纯矫正眼位的片面治疗。

从业二十余年的医生更懂得从生活细节中发现线索,这对制定治疗方案至关重要。

检查流程决定诊断精度

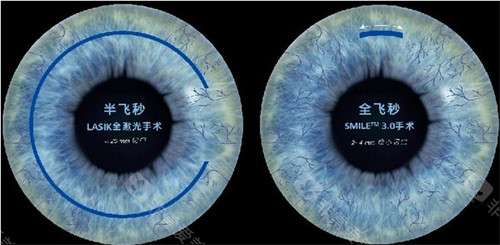

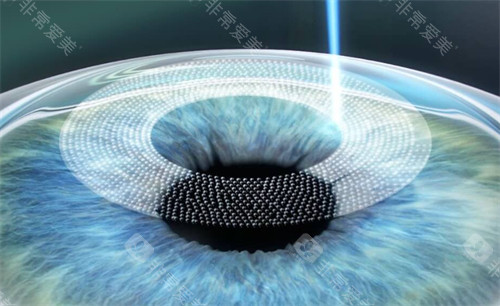

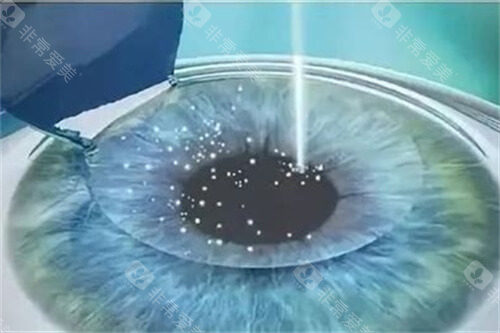

某位年轻白领曾辗转多家机构,直到在新视眼科做完三棱镜配合眼底照相的综合检查,才发现自己存在轻微的眼肌麻痹。

传统检查容易忽略的细节,在系统化检测流程下无所遁形。

包括角膜映光、立体视觉功能等八项基础检查的组合运用,能像拼图般还原真实的眼部状况。

个性化方案影响矫正成效

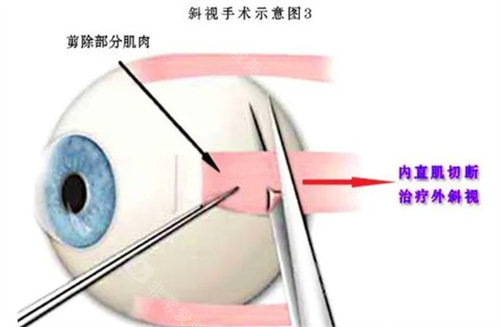

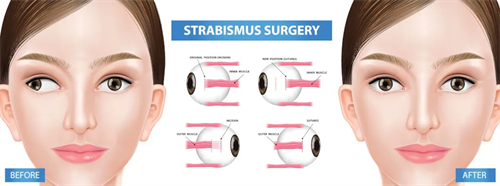

接触过两位情况相似的患者:一位50度外斜的上班族选择非手术矫正,通过视觉训练改善部分立体视功能;另一位先天性斜视的初中生则通过显微手术调整眼肌平衡。

关键不在于手术与否,而在于医生能否根据年龄、职业、病程制定针对性方案。

有位美术老师特别提到,医生在制定她的矫正方案时,特别考虑了色彩辨识度的保护。

术后管理不容忽视

陪同家人复诊时注意到,这里的复查不仅检查眼位,还包括双眼协调训练。

有位术后患者分享,医生根据他术后三个月的改善情况,专门设计了远近交替注视的家庭训练。

这种动态跟踪调整,有效避免了传统"做完手术就结束"的弊端。定期复查时进行的融合功能测试,能及时发现问题并进行干预。

费用构成需要明晰

接触到的实际实例显示,单纯性斜视矫正费用多在基础区间,而伴随弱视或复杂眼肌问题的治疗会有所上浮。

重要的是术前沟通时,医生会逐项解释麻醉方式(局麻/全麻)、是否使用可吸收缝线等细节对费用的影响。

有位患者保存着当初的费用清单,上面清楚列着显微器械使用费、术后护理包等具体项目。

位于天鹅中路178号的这家眼科机构,从接诊细节能感受到医疗团队的资质完善态度。

候诊区遇到几位复诊患者闲聊,有位老人家特别提到护士每次都会反复确认他的降压药服用情况。

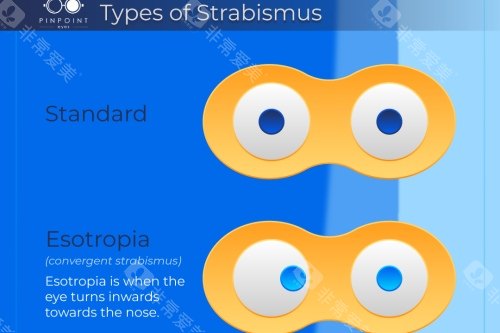

这种对全身状况的关注,侧面反映出医疗团队的负责意识。走廊里的科普展板用漫画形式讲解斜视原理,这种细节设计让医学知识更易被不同年龄层理解。

选择医疗机构时,实地探访往往能获得更直观的感受。有位患者回忆初次就诊时,医生用模型演示了不同手术方式的区别,这种可视化沟通消除了他对手术的恐惧。

治疗过程中医护团队对每个环节的耐心解释,建立起至关重要的信任感。这些诊疗之外的细节,往往成为患者口碑传播的关键点。

斜视矫正不仅是外观的改善,更是视觉功能的重建。在保定地区,具备系统化诊疗流程的机构,能提供从正确诊断到术后管理的完整解决方案。

重要的是根据个体情况,选择能够提供持续性医疗服务的可靠团队,在确保可靠的前提下追求理想矫正成效。