三焦点晶体作为可同时矫正远、中、近视力的光学植入体,在临床中常出现术后近视力模糊的情况。这种现象并非单一因素导致,而是与晶体光学设计、术后改善进程、眼部基础条件及手术操作精度等多方面密切相关。深入剖析这些成因,能帮助使用者客观认知这一现象的本质。

一、晶体光学设计的固有特性限制

核心原理:光能量分配与焦点设计的平衡

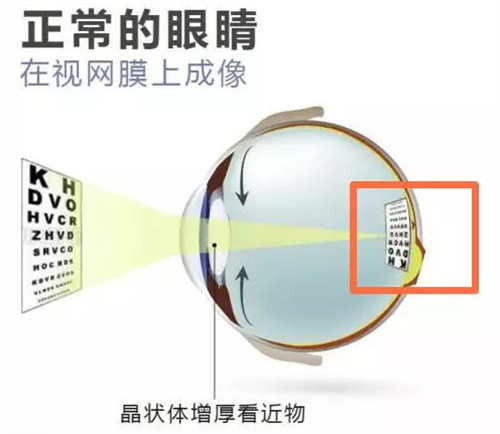

三焦点晶体通过特殊的光学结构划分出远、中、近三个焦点,其本质是将进入眼内的光线能量分配至三个不同视物距离。

与自然晶状体可灵活调节光能量分配不同,人工晶体的能量分配比例固定,通常近焦点获得的光能量占比低于远焦点,这使得近距成像的亮度和清晰度天然存在一定局限。

多数三焦点晶体的近焦点设计在33cm-40cm区间,若使用者习惯的阅读距离过近(如25cm以内),超出设计范围便会出现模糊,这种因设计参数与使用习惯不匹配导致的问题,并非晶体功能异常。

光学干扰:衍射与散射的隐性影响

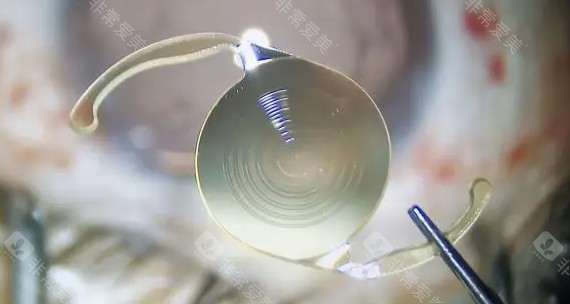

部分三焦点晶体采用衍射光学设计,通过在镜片表面雕刻环形阶梯实现多焦点成像。这种设计在分配光能量的同时,会产生一定的衍射干扰。

在暗光环境下,衍射效应更为明显,会导致近距视物时出现光晕或模糊感,尤其对于夜间阅读需求较高的使用者,这种现象会更为突出。

此外,角膜或晶状体表面的微小不规则,会加剧光线的散射效应,进一步降低近焦点成像的质量,这也是为何相同晶体在不同使用者眼中呈现结果存在差异的原因之一。

二、术后改善进程中的阶段性变化

早期水肿:屈光间质的暂时性异常

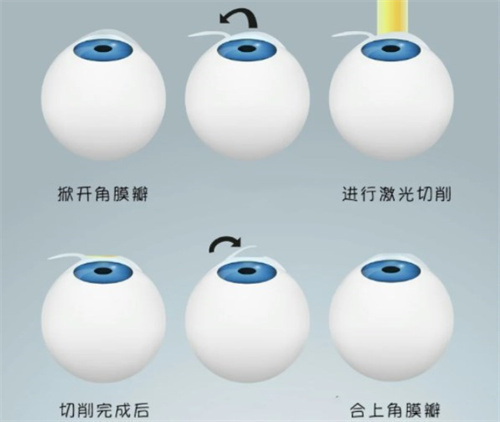

手术操作会对眼部组织产生轻微刺激,术后1-2周内,角膜内皮细胞可能出现暂时性水肿,导致角膜屈光力发生改变。

角膜作为眼内重要的屈光间质,其透明度和屈光状态直接影响成像质量,水肿状态下,光线经过角膜时会发生折射偏差,尤其对敏感度较高的近视力造成显著影响。

这种由水肿引发的模糊多为暂时性,随着角膜内皮细胞功能的改善,通常在术后1个月左右逐渐缓解,视力会逐步趋于稳定。

囊袋收缩:晶体位置的细微偏移

晶体植入后需依赖晶状体囊袋固定位置,术后囊袋会发生生理性收缩,这种收缩若不均匀,可能导致晶体光学中心偏移或倾斜。

三焦点晶体对位置精度要求极高,光学中心与瞳孔中心的偏差哪怕仅0.5mm,也会显著影响近焦点的成像结果,导致视物模糊。

囊袋收缩的速度和程度因人而异,与术前囊袋状态、术后炎症反应等因素相关,部分使用者可能在术后3-6个月才出现因囊袋收缩导致的近视力变化。

视觉适应:大脑对新成像模式的调整

长期依赖传统单焦点晶体或框架眼镜的使用者,大脑已形成固定的视觉处理模式,植入三焦点晶体后,需要重新适应三个焦点的成像信号。

尤其在切换视物距离时,大脑需快速调整对不同焦点信号的识别和整合,这个适应过程通常需要1-3个月,期间可能出现近距视物延迟或模糊感。

年龄较大的使用者,大脑神经调节能力相对较弱,适应周期可能更长,部分人甚至需要半年时间才能完全适应三焦点成像模式。

三、眼部基础条件的个体差异影响

角膜散光:光线折射的先天干扰

角膜散光是导致近视力模糊的常见因素,若术前存在未矫正的角膜散光(通常超过100度即会产生影响),会使进入眼内的光线无法较准聚焦于近焦点。

三焦点晶体虽能矫正一定程度的散光,但对于不规则散光或高度散光,矫正结果有限,残留的散光会导致近距成像出现重影或模糊。

通过术前角膜地形图检查可比较准评估散光状态,这也是术前必须完成的关键检查项目之一。

眼底功能:成像信号的接收与传导基础

近视力的清晰呈现,不仅依赖晶体的光学性能,还需眼底组织的正常功能配合,尤其是视网膜黄斑区的视锥细胞功能至关重要。

若术前存在黄斑变性、视网膜色素变性等眼底病变,会导致视锥细胞对近距光线信号的感知和传导能力下降,即便植入优质的三焦点晶体,近视力也难以达到理想状态。

有研究表明,眼底功能正常者术后近视力达标率比眼底病变者高出40%以上,这充分说明眼底基础对近视力结果的决定性作用。

瞳孔直径:光通量调节的动态影响

瞳孔直径会随光线强度变化而动态调整,而这一变化直接影响三焦点晶体的成像质量。在暗光环境下,瞳孔直径扩大,会纳入更多周边光线,增加光学干扰,导致近距视物模糊。

不同个体的瞳孔大小存在差异,通常瞳孔直径超过6mm的使用者,在暗光下近视力模糊的发生率更高。

这种因瞳孔特性导致的模糊,与晶体本身质量无关,而是眼部生理结构与晶体光学设计相互作用的结果。

四、手术操作与参数计算的比较准度关联

生物测量:术前数据的较准性基础

三焦点晶体的型号选择依赖比较准的眼部生物测量数据,包括眼轴长度、前房深度、角膜曲率等关键参数,这些数据的测量误差会直接影响晶体度数的计算精度。

目前常用的IOL-master测量技术,虽能将误差控制在0.02mm以内,但若测量时眼部状态不稳定(如存在干眼、眼睑痉挛),仍可能导致数据偏差。

度数计算偏差超过50度时,近焦点成像便会出现明显模糊,这也是为何术前需多次测量并交叉验证数据的原因。

植入操作:晶体位置的比较准控制

手术过程中,晶体的植入位置和囊袋内的稳定性直接影响光学结果。若晶体植入过浅或过深,会改变其与视网膜的距离,导致近焦点成像位置偏移。

连续环形撕囊的质量也至关重要,撕囊直径过大或过小,会影响囊袋对晶体的固定结果,增加术后晶体移位的风险。

手术操作的比较准度与医生的经验密切相关,熟练的操作能将晶体位置偏差控制在0.1mm以内,比较大限度降低对近视力的影响。

残留皮质:术后光学干扰的隐形因素

白内障手术中若未干净清除晶状体皮质,残留的皮质会悬浮于前房或附着于晶体表面,形成光学干扰,导致近距视物出现浑浊感。

这些残留皮质通常在术后1-2周内被眼部组织吸收,但对于吸收能力较弱的使用者,可能需要更长时间,期间近视力会持续受到影响。

通过术后裂隙灯检查,可清晰观察到残留皮质的位置和量,为判断模糊原因提供依据。

五、相关产品与费用参考

三焦点人工晶体:25000元-45000元起

眼部生物测量检查:800元-1500元起

角膜地形图检查:500元-1000元起

裂隙灯检查:80元-200元起

三焦点晶体看近模糊并非单一因素造成,而是晶体光学设计特性、术后改善规律、眼部基础条件及手术比较准度等多方面共同作用的结果。多数情况下,这种模糊会随改善期推进逐渐改善,少数因适配问题或操作偏差导致的情况则需针对性处理。认知这些深层原因,能帮助使用者更理性地看待术后视力变化,避免不必要的焦虑。