在近视矫正领域,EVO ICL晶体植入术与全飞秒激光手术是当前比较受关注的两大主流技术。前者通过“加法”植入人工晶体,后者依靠“减法”切削角膜,两者原理迥异,适用人群与术后结果也各有侧重。对于近视患者而言,如何在这两种方案中做出科学选择?我们从手术原理、矫正范围、修养过程、风险差异及适用场景五大维度展开解析。

一、手术原理:

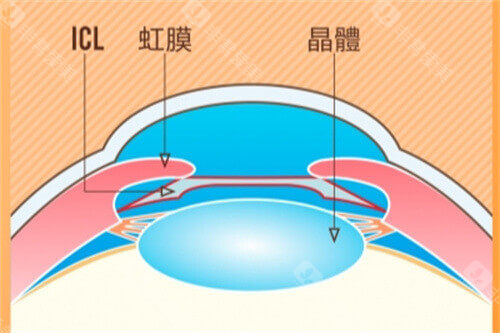

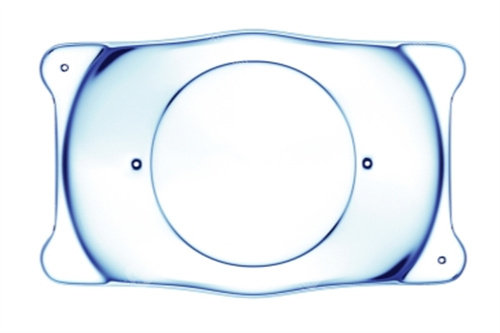

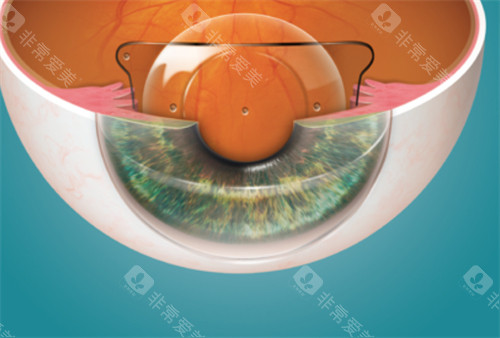

EVO ICL晶体植入术属于内眼“加法”手术——不破坏角膜结构,通过微小切口(约2-3mm)将一枚超薄胶原蛋白人工晶体(类似“隐形眼镜”)更准一些植入眼内虹膜与自然晶状体之间,利用晶体的屈光力矫正近视。该晶体由瑞士STAAR公司定制生产,具有良好的生物相容性,可长期稳定留存,必要时也可取出或更换。

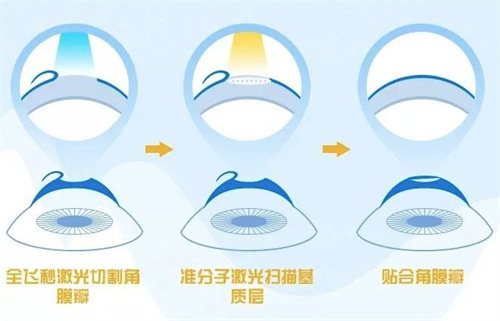

全飞秒激光手术则是外眼“减法”手术——全程使用飞秒激光在角膜基质层内制作一个微透镜(厚度仅几十微米),再通过2-4mm的超微切口将透镜取出,直接改变角膜曲率来矫正视力。由于依赖角膜组织的切削,其对角膜厚度的要求极为严格。

二、矫正范围:

两种手术的核心区别之一在于矫正能力的上限。EVO ICL的矫正范围更广:可处理50-1800度的近视,同时能矫正600度以内的散光(若散光超过100度,可选择专门的TICL散光矫正型晶体)。这一特性使其成为高度近视(尤其是800度以上)、角膜厚度不足(<480μm)患者的优选方案。

相比之下,全飞秒激光的矫正范围相对有限:通常适用于100-1000度的近视,散光矫正不超过500度。对于角膜条件良好(厚度≥480μm)、近视度数中等(600度以下)的人群,全飞秒能实现快速且稳定的视力改善。

三、修养过程:

术后修养速度是患者关注的重点。EVO ICL术后视力修养较快,多数人第二天即可达到清晰视力,但早期可能存在轻微光圈或眩光现象(通常1-2周内逐渐适应),需定期监测眼压及晶体位置以确保稳定性。全飞秒激光术后视力改善更比较快——多数患者3小时内即可看清,1周内避免揉眼即可,但角膜神经修复需要3-6个月,部分患者可能经历短暂干眼症状(可通过人工泪液缓解)。

四、风险差异:

两种手术的安心性均处于较水平较高,但风险类型有所不同。EVO ICL作为内眼手术,潜在风险包括早期光圈眩光、眼压波动(需监测)、极少数情况下的晶体移位或白内障提前,但发生率均低于1%。全飞秒激光的风险则集中在角膜瓣相关并发症(如瓣移位,但概率极低)、角膜生物力学改变导致的干眼或屈光回退,长期稳定性经过多年验证表现良好。

特别需要注意的是,EVO ICL对眼部条件要求更精细——术前需严格评估前房深度、角膜内皮细胞数等参数;全飞秒则更依赖角膜厚度与形态的匹配度。

五、适用场景:

若患者存在以下情况,EVO ICL可能是更优解:

近视度数超过800度甚至逼近1800度,或散光超过100度;

角膜厚度不足(<480μm),无法满足激光手术切削需求;

从事对抗性运动(如篮球、拳击)或追求高清夜间视力(ICL眩光发生率更低);

干眼敏感人群(ICL不破坏角膜神经,术后干眼发生率显著低于激光手术)。

而全飞秒激光更适合:

近视度数在100-1000度之间且角膜厚度达标(≥480μm);

希望术后修养更快(如学生、上班族需短期用眼);

对手术“无瓣、小创口”特性有偏好(切口仅2-4mm,抗撞击能力更强)。

总结:

EVO ICL晶体植入术与全飞秒激光手术各有其不可替代的优势。选择时,患者需结合近视度数、角膜条件、散光情况、职业需求及个人偏好,通过20余项特色术前检查(如角膜地形图、前房深度测量等),在医生指导下制定个性化方案。无论是追求高清视觉质量的“加法”方案,还是青睐快速修养的“减法”技术,科学决策才是守护清晰视力的关键。