这两年,近视矫正领域的热度一直居高不下。近期后台收到不少私信,都在问国产动态屈光晶体(龙晶PR型)到底值不值这个价。

作为一个亲眼见证朋友从“四眼妹”变成“高清党”的旁观者,今天咱们就掰开揉碎了聊聊这个“视力黑科技”。

一、价格定位:国产技术的破局之作

去年陪闺蜜去眼科医院配镜时,医生拿着她的检查单直摇头:“你这角膜厚度,激光手术风险太大。”

当时她攥着那份瑞士EVO-ICL的报价单,上面单眼3.8万的价格看得人倒吸凉气。

直到三个月前复诊,医生突然拿出龙晶PR型的宣传页:“试试这个国产新秀?”

如今龙晶的定价策略确实聪明

单眼1.5万-2.5万的区间,刚好卡在传统激光手术(6000-1万)与进口晶体(2.8万-4万)之间。

我认识的眼科器械代理商老周透露,他们在华东地区铺货时,特意把综合医院的首批报价控制在1.8万左右,"既要让老百姓觉得比进口便宜,又得和普通人工晶体(1.3万-2万)拉开技术差距"。

二、技术解析:动态调节的秘密

在杭州某综合医院的眼科候诊室,我见过刚做完龙晶植入的小伙子。

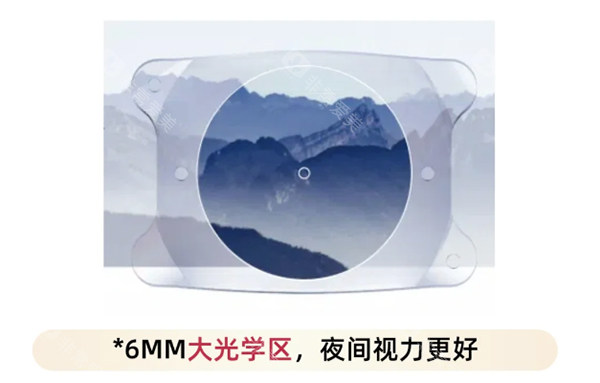

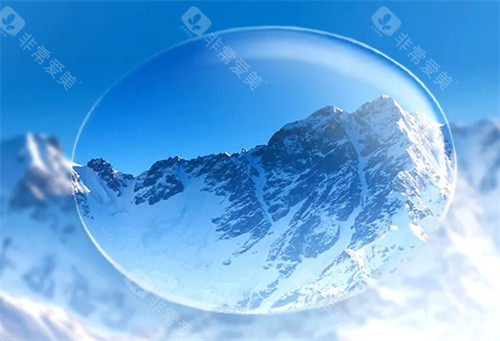

他兴奋地比划:“就像给眼睛装了自动对焦镜头!”这种动态调节能力源于特殊的光学设计——晶状体表面有128个微区屈光单元,能根据睫状肌运动实时调整。

对比传统单焦点晶体,相当于从“定焦相机”升级到“变焦镜头”。

不过技术迭代也带来成本压力。研发团队负责人曾在行业论坛上算过账:每片龙晶要经过27道纳米级雕刻工序,生产线上的恒温车间每天光电费就要烧掉五位数。

这也是为什么西北地区某些新建眼科中心报价会冲到2.5万上限——设备折旧和医生坐诊成本都要摊进去。

三、消费决策:哪些人该掏这个钱?

上周陪表弟面诊时,医生拿着他的验光报告分析:“程序员每天盯屏幕12小时+夜间开车需求,确实适合龙晶。”

这类需要频繁切换远中近视力的人群,多花5000块升级动态晶体,长远来看可能比每年换眼镜划算。

但住在县城的老同学张姐就选了普通晶体:“我这把年纪就接送孙子用,犯不着多花万把块买动态功能。”

消费分层的现象很明显——20-35岁的都市白领更愿意为科技溢价买单,而中老年群体则倾向保守选择。

四、市场观察:口碑发酵进行时

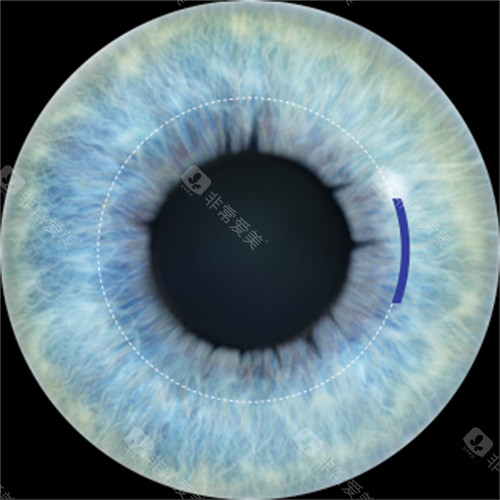

翻看某医疗点评平台,有个00后大学生的评价很真实:“做完第二天去上课,前排板书和后排PPT都能看清,但暗光环境下偶尔有光晕。”

这种优缺点并存的反馈,恰恰说明市场正在理性认知新技术。

在深圳某私立眼科,护士长给我看过他们的对比数据:选择龙晶的患者中,78%是因为价格优势放弃进口晶体,但术后三个月复查时,有62%主动推荐给朋友。

这种“价格锚定效应”正在改变市场格局——过去进口晶体独大的局面,现在出现了明显的消费分流。

五、未来预判:价格波动中的机会窗

跟医疗器械圈的朋友喝酒时聊到,龙晶母公司正在扩建第三条生产线。

“等产能完全释放,预计2026年终端价可能下探到1.2万区间。”

不过他也提醒,现在某些机构打着“预存优惠”的旗号低价揽客,反而要警惕后续服务缩水。

近期陪家人复查时注意到,医院大厅的电子屏开始滚动播放龙晶的临床数据:术后6个月的患者中,93%的中距离视力达到1.0以上。这种实打实的疗效背书,或许比降价更能赢得消费者信任。

站在眼科医院走廊里,看着来来往往摘镜的年轻人,突然觉得这个价格争论特别有意思——有人觉得花两个月工资买清晰视界太划算,有人宁愿多等两年等技术成熟。

但不可否认的是,国产医疗技术的这次突围,确实给了我们更多选择权。

下次再去复查时,或许可以跟主治医生再聊聊夜间视觉质量优化的新进展?