随着屈光矫正技术的发展,TICL(散光矫正型人工晶体)逐渐成为高度近视合并散光患者的优选方案。

本文从科学角度解析其价格构成与术后管理要点,帮助读者建立更清晰的认知。

一、TICL晶体的价格构成分析

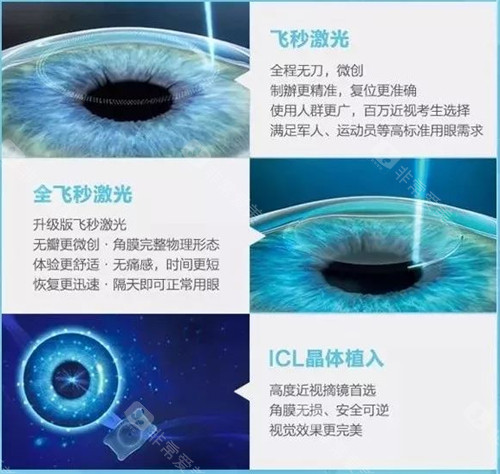

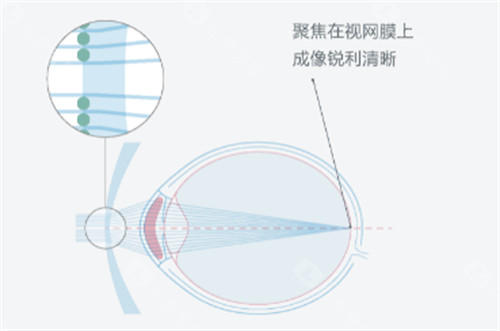

TICL与普通ICL的价格差异主要源于技术特性与临床价值。普通ICL通过矫正球面屈光度改善视力,而TICL需要同时矫正球镜和柱镜度数,这对晶体的形态设计和生产工艺提出更高要求。晶体的柱镜轴位需要与患者角膜散光轴向完全匹配,这要求制造商必须实现个性化参数定制。

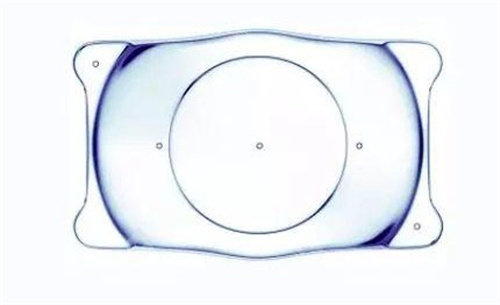

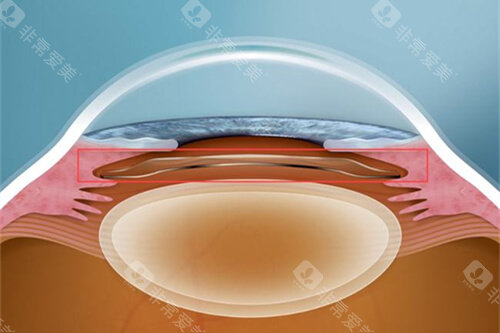

从材料学角度看,TICL采用生物相容性较好的Collamer材料,其表面独特的孔隙结构可促进房水自然循环。为保持散光矫正稳定性,晶体需要特殊的几何形态设计,包括更复杂的边缘弧度计算和表面处理工艺。临床数据显示,经过精密验配的TICL可将术后残余散光控制在0.5D以内,这种高精度矫正能力成为其技术价值的直接体现。

二、晶体稳定性与移位风险的科学认知

基于多中心研究数据,现代TICL晶体术后移位发生率约0.8%-1.2%。晶体的拱形设计使其与虹膜自然贴合,后房内的生理性房水流动为其提供动态稳定性。临床观察发现,90%以上的移位病例发生在术后3个月内,这与晶体与眼部组织的生物适应性调整期密切相关。

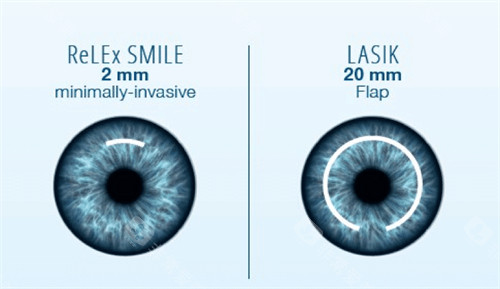

影响稳定性的关键因素包括术前测量精度、术中植入角度控制、术后早期眼部防护等。通过OCT生物测量仪对角膜顶点和瞳孔中心的三维定位,配合术中使用导航系统进行轴向校准,可将晶体位置误差控制在±2度以内。术后规范使用防护镜、避免剧烈运动等防护措施,能有效降低外力导致的位移风险。

三、晶体移位的系统化应对机制

若出现晶体轴向偏移导致视力下降,现代眼科已形成完整的解决方案。

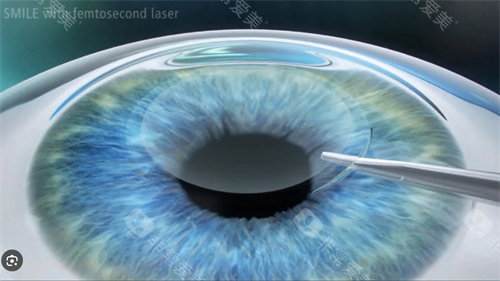

通过角膜地形图、波前像差仪等设备可精细定位偏移角度,对于≤10度的微小偏移,可采用激光标记辅助下的原位旋转调整术,该小创伤操作在表面麻醉下15分钟内即可完成。

对于复杂病例,可借助术中OCT实时监测晶体位置,确保调整后的晶体与预设参数完全吻合。

值得注意的是,术后建立长期随访机制尤为重要。建议术后1年内每3个月进行屈光状态检查,2年后改为年度复查。

这种动态监测既能及时发现问题,也可通过对比历史数据预判眼部变化趋势,为个性化调整提供依据。

通过上述分析可见,TICL晶体的价值不仅体现在材料与技术上,更包含系统的医疗服务体系支撑。从精细的术前规划到完善的术后管理,每个环节的科学把控共同确保了矫正成效。

对于存在高度散光的患者而言,选择TICL不仅是视力矫正方案,更是对长期视觉质量的系统性投资。