上周陪外婆复查时,她看着自助机上刷身份证就弹出挂号单直呼神奇。

这个经历过连夜排队挂医师号的老人,现在会骄傲地和老姐妹视频演示手机预约。

有次在候诊区听见两位年轻妈妈交流:“给孩子约角膜塑形镜复查就像订电影票选座位”“比抢演唱会门票容易多了”,这些对话里藏着医疗服务的进化密码。

一、线上预约:省时省力的秘密武器

头一次尝试线上挂号时,我盯着手机屏幕反复确认了三遍才敢点“提交”。

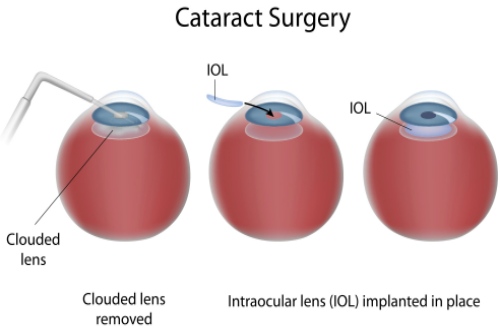

朋友曾抱怨医院挂号像抽盲盒,而我在爱尔眼科公众号的“预约挂号”界面,发现科室分类清晰得像菜单:近视矫正、白内障、青光眼……每个大类下还有细分选项。

选完科室后,系统自动推荐了三个时间段,上午的号源旁标注着“余5个”,这可比现场排队多了几分掌控感。

提交前需要填写症状描述框,这里藏着个小窍门:别写“眼睛不舒服”,要具体到“右眼有异物感三天”这类描述。

客服后来告诉我,详细的症状说明能帮分诊系统更准匹配医生。

有次临时想改约,发现退号按钮旁标着“提前2小时可退”,这才注意到页面下方折叠着《就诊须知》,里面对改约次数、爽约限制写得明明白白。

二、当日坐诊医生查询:临时救急的智慧

上周三表妹突然说眼睛红肿,我边安抚她边打开小程序里的“今日出诊”模块。

列表里每位医生的头像下滚动着实时状态:张医生后面跟着绿色的“候诊中”,李医师显示橙色“就诊间隔20分钟”。

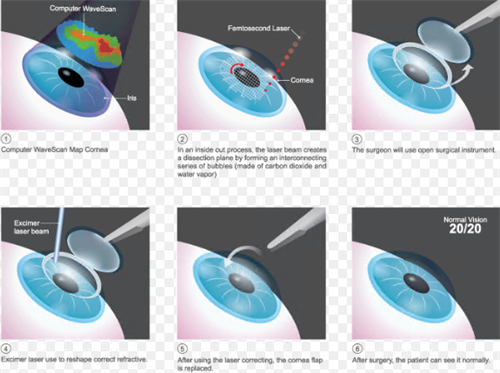

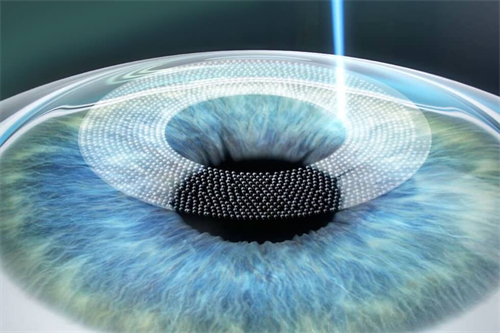

点进医生主页时,发现除了常规的职称介绍,还有患者写的治疗手记:“给孩子验光特别耐心”“解释飞秒原理用了三种比喻”。

那次意外发现“候诊直播”功能,点击后弹出温馨提示:“当前科室等候人数6人,预计等待40分钟”。

这比电子屏上的冷冰冰数字更直观,还能同步看到检验科、药房等区域的排队情况。

后来带父亲复查时,我们估算着时间先去配了副老花镜,回来正好轮到就诊。

三、诊前准备:让五分钟发挥更大价值

有次陪邻居阿姨就诊,见她翻遍帆布包找三个月前的检查报告。

工作人员提醒我们,公众号的“病历夹”可以上传历年检查单。

现在每次就诊前,我都会像整理会议材料那样准备好:近期眼药水清单拍成九宫格,把困惑的问题按紧急程度列在手机备忘录,连隐形眼镜的包装盒都塞进文件袋。

在候诊区常看到有人举着手机拍视力表,其实诊室门口的电子屏循环播放着护眼操视频。

我跟着做过几次发现,那些转动眼球的动作能有效缓解检查时的紧张感。

有次复查遇到暴雨迟到,提前在“候诊沟通”窗口说明了情况,到院时护士直接引导去了专属通道。

四、那些医生不会说的隐藏细节

第三次做干眼治疗时,和护士闲聊才知道:周三下午的验光师是专门服务青少年的,周五上午的角膜塑形镜验配室配备翻译设备。

这些信息不会出现在正式公告里,但在患者交流群经常被提及。有家长分享过给孩子约医生号的诀窍:选择工作日下午到终了时段,这时候医生时间相对宽裕。

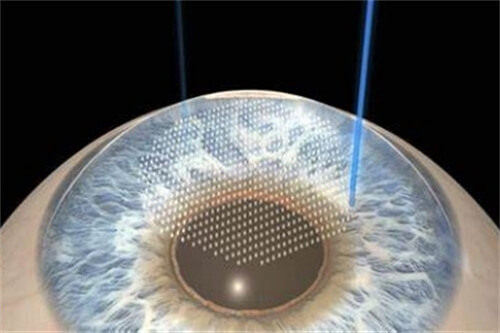

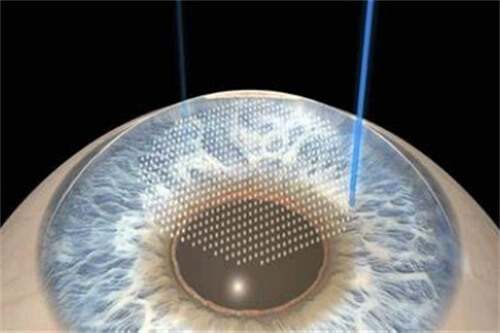

近几天发现挂号系统升级了新功能:输入生日自动计算是否符合近视手术年龄门槛,填写用眼习惯后会弹出护眼提示。

上周尝试“智能导诊”,对着摄像头完成几个简单测试后,系统建议先挂角膜病科而不是原先想选的屈光科,后来检查果然发现了早期角膜炎。

每次看到导诊台志愿者教老人使用预约系统,就会想起三年前自己对着挂号机手足无措的模样。

现在带着新配的防蓝光眼镜敲下这些文字时,突然意识到:便捷的医疗预约不该是冰冷的技术堆砌,而是让每个人在守护光明的路上,少些焦虑等待,多些从容选择。