Wave镜片的技术优势确实为高度近视者提供了新选择,但并非无所不能解药。

其成效与个体角膜条件、用眼习惯、复查依从性密切相关。

一位佩戴者总结得很实在:“它不能治疗好近视,但确实给了我重新掌控视力的机会。现在孩子能看清黑板,周末还能一起骑行看风景,这种生活质量的变化比度数数字更重要。”

真实体验:一位600度近视者的三年矫正之路

三年前,我因为孩子近视度数增长过快而陷入焦虑。医生建议尝试角膜塑形镜时,我头一接触到美国Wave镜片。

如今,孩子已连续佩戴三年,近视度数稳定在50度以内,白天完全摆脱框架眼镜。

这段经历让我意识到,真正有效的近视管理需要精密的设计与适配,而Wave镜片的技术特点恰好满足了这一需求。

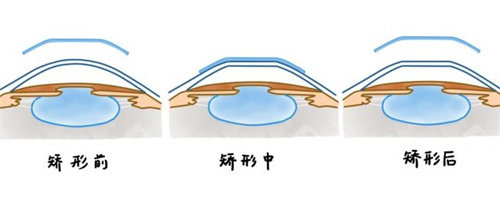

Wave镜片的核心逻辑:让镜片“长”在角膜上

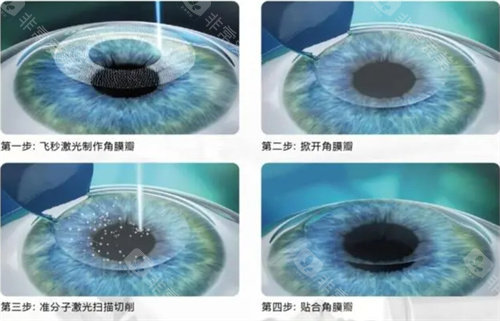

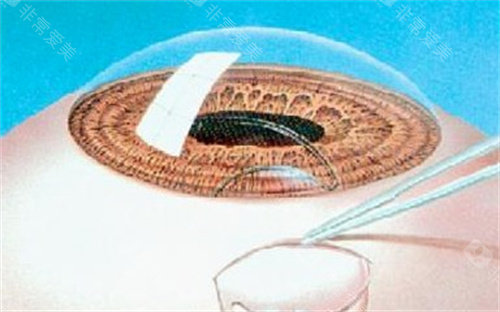

传统的角膜塑形镜多采用标准化设计,通过物理压迫改变角膜形态。

而Wave镜片的不同之处在于:它更像是为角膜“量体裁衣”。

医生通过高清角膜地形图获取眼表数据后,可自由调整镜片的10余项参数,包括矫正区弧度、着陆区宽度、边缘过渡角度等。

这种设计方式让镜片与角膜的贴合度达到毫米级,佩戴时几乎感受不到异物感。

一位眼科医生朋友曾用“订制西装”比喻Wave镜片:普通塑形镜是成衣店里的均码款,Wave则是根据肩宽、袖长、腰围等数据手工定制的礼服。

这种精密度不仅提升夜间佩戴的舒适性,更重要的是减少了因镜片偏移导致的矫正成效波动。

600度近视者的真实反馈:从挣扎到稳定

朋友家孩子小宇的经历颇具代表性。12岁时近视已达600度,每年增长近100度。

佩戴Wave镜片初期,家长更担心两个问题:高度数能否适配?长期成效是否稳定?

头一年:适应期与惊喜

前三个月需要频繁复查调整参数。医生根据角膜形态变化,先后优化过两次镜片设计。

半年后,裸眼视力稳定在0.8-1.0之间,眼轴增长从每年0.4mm降至0.1mm。

小宇母亲说:“以前写作业总歪着头,现在坐姿都端正了,因为不用拼命凑近书本。”

第三年:生活方式的改变

如今小宇白天无需任何矫正工具,游泳、打球都不受影响。

更让家长意外的是,原本因高度数变形的眼球外观逐渐回归正常。

眼科检查显示,角膜健康状态良好,未出现上皮损伤等常见并发症。

技术突破背后的科学支撑

Wave镜片的个性化设计并非概念炒作,其原理建立在对角膜生物力学的深度研究上:

动态适配原理:镜片着陆区采用梯度压力设计,避免局部压迫过度

边缘优化技术:通过计算泪液循环路径,减少气泡滞留风险

夜间矫正效率:特殊设计的反转弧区可在6-8小时内完成塑形

一位从业15年的视光师坦言:“传统镜片设计时更关注中央矫正区,而Wave的突破在于将周边角膜形态纳入计算模型。这对高度散光、角膜不对称者的适配率有明显提升。”

用户更关心的三大疑问

靠谱性如何确保?

镜片材质采用高透氧性聚合物,配合个性化设计降低机械摩擦风险。临床数据显示,正确护理下角膜点染发生率低于3%

停戴后会反弹吗?

塑形成效具有可逆性,但研究证实规律佩戴可延缓眼轴增长。建议每半年复查眼轴变化

护理是否复杂?

与普通塑形镜护理流程相同,需配合专用冲洗液和除蛋白护理

对于正在犹豫的家长,建议先通过角膜地形图检查评估适配性。毕竟,再可靠的技术也需要建立在科学的适配基础上。