路过文化路时总能看到工人医院那栋白色大楼,没想到今年陪家人就诊的经历,让我对这所老牌医院的眼科深度改观。

门诊大厅里抱着婴儿的年轻妈妈、戴着墨镜由家属搀扶的老人、匆匆赶来处理工伤的中年工人…不同年龄段的患者在这里都能找到解决方案。

24小时急诊背后的底气

上个月邻居李叔在工地被铁屑崩伤眼睛,凌晨两点半被工友送来。

值班医生用显微设备取出异物后,凌晨四点在手术室完成了角膜缝合。

后来听主刀的王医师说,他们每年处理类似外伤超过300例,设备库里备有专门的眼球模型用于术前模拟。

这种全年无休的应急能力,让许多厂矿企业都把这里列为定点救治单位。

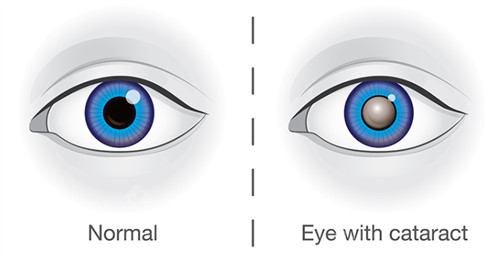

当白内障遇上“三分钟手术”

陪姑妈做白内障手术时发现,这里的流程比想象中较高的效率。

术前检查用上了能生成三维图像的眼科OCT,医生指着屏幕上的晶体混浊区域,用通俗的比喻解释:“就像鸡蛋清变浑浊了,咱们用超声波把它震碎吸出来。”

真正手术时,从消毒到完成只用了12分钟。术后第二天揭开纱布时,姑妈举着药盒念说明书上的小字,激动得声音都在抖。

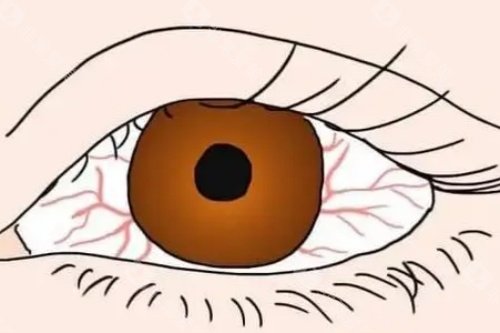

糖尿病患者的视力守护站

在候诊区遇到位糖尿病十年的张阿姨,她每季度都来复查眼底。

护士站有个显眼的提示牌:“糖网患者优先安排OCT+造影检查”。

这里的眼底病团队会联合内分泌科定制方案,张阿姨的微血管瘤通过三次激光就控制住了。

她说非常感动的是每次复查时,医生都会拿着前后对比图详细讲解变化。

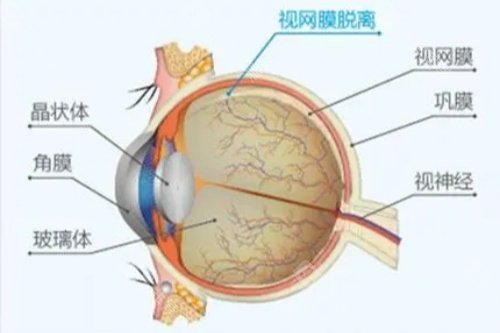

藏在眼皮下的精细活

表妹车祸后面临眼眶骨折修复,起初担心会留疤。接诊的杨医生在手术方案讨论时,用动画演示了如何从口腔内壁切口复位骨骼。

术后第5天拆开加压包扎时,眼睑的弧度几乎和受伤前一样。更意外的是,他们还给同时修复了受损的泪道系统,避免了长期流泪的后遗症。

走廊的展板上记录着科室发展史:从较初的三间诊室到现在的12间独立检查室,从传统手术刀到引进全省首台前节激光系统。

但更触动人的是诊室门口贴着的温馨提示:“青光眼患者请先测量眼压”“眼底造影后请多喝水”。

这些细节里藏着三十年沉淀的诊疗智慧,或许就是周边居民口口相传的理由。走出医院时特意拍了张门诊楼照片,阳光正好照在“河北省眼科重点专科”的铜牌上。