在眼科诊疗领域,散瞳作为一种常见的检查手段,却因“一次散瞳相当于用三年眼睛”的说法引发广泛争议,甚至被部分人误认为“外国禁止散瞳”。

这一误解不仅涉及医学认知偏差,更与国内外医疗理念、诊疗习惯的差异密切相关。

本文将从散瞳的原理、副作用、外国医疗实践等多维度解析,澄清事实真相。

一、散瞳的医学原理与作用

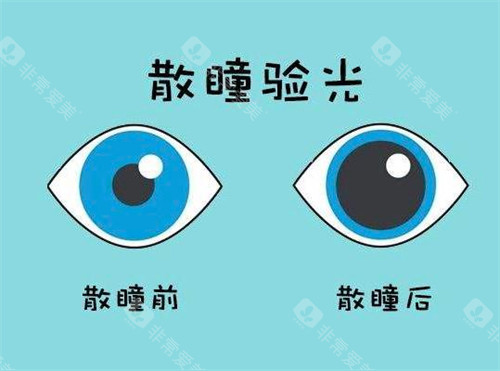

散瞳即通过药物(如阿托品、托吡卡胺)麻痹睫状肌,使瞳孔扩大,从而放松晶状体调节功能。其核心目的包括:

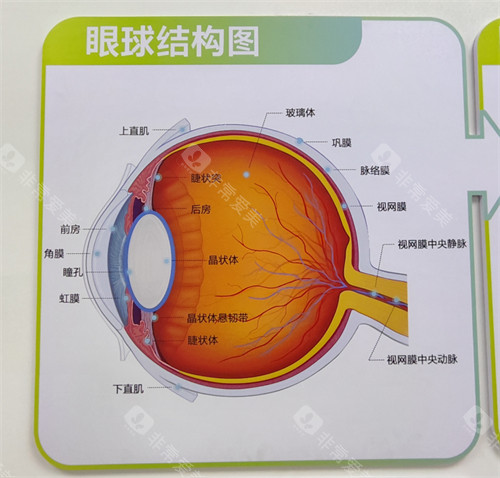

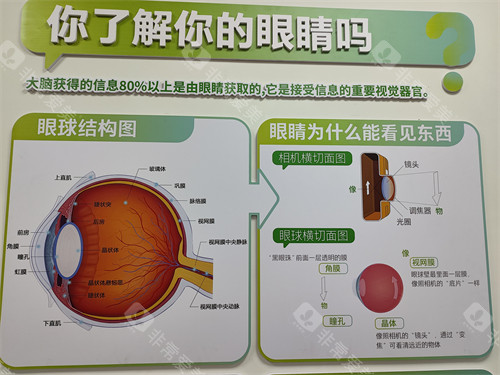

屈光检查:青少年儿童因睫状肌调节力强,散瞳可消除假性近视干扰,获取真实屈光状态;

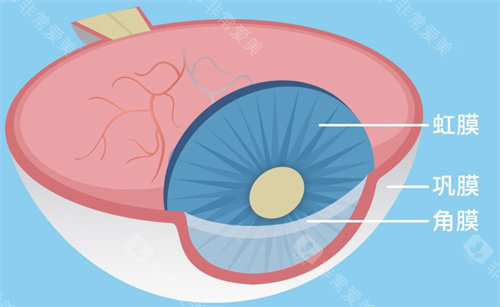

眼底检查:扩大瞳孔后,医生能更清晰地观察视网膜、视神经等结构,辅助诊断青光眼、视网膜病变等疾病。

散瞳药物通常分为短效(作用数小时)和长效(作用数天)两类,药效结束后瞳孔可自然改善。

二、“一次散瞳相当于用三年眼睛”的说法为何不成立?

这一说法存在三重逻辑漏洞:

时间维度矛盾:

散瞳药效持续数小时至数天,而“用三年眼睛”暗示长期不可逆损伤,二者时间尺度完全不匹配。

作用机制差异:

散瞳仅暂时改变瞳孔和睫状肌状态,药效消退后眼部功能完全改善;而“用三年眼睛”通常指长期用眼疲劳导致的不可逆损伤。

临床证据缺失:

医学研究未发现散瞳与长期视力下降的因果关系。例如,假性近视患者通过散瞳可缓解睫状肌痉挛,反而对视力有益。

三、散瞳的常见副作用与风险控制

散瞳的副作用主要源于瞳孔扩大后的生理变化:

光敏性增加:

瞳孔扩大导致更多光线进入,可能引发畏光、流泪。可通过佩戴太阳镜、减少强光暴露缓解。

近视力下降:

晶状体调节力暂时丧失,导致看近处物体模糊。此为正常现象,药效消退后即可改善。

眼压波动:

部分患者可能出现眼压短暂升高,青光眼患者需谨慎使用。

过敏反应:

极少数患者可能对药物成分过敏,需立即停药并就医。

风险控制措施:

医生需严格评估患者适应症(如排除青光眼、眼压异常等);

散瞳后避免驾驶、高空作业等需精细视力的活动;

儿童散瞳需家长监护,防止强光刺激。

四、外国并未禁止散瞳:误解源于文化与医疗体系差异

1. 医疗理念差异

部分地区(如美国)强调“较小干预原则”,医生更倾向于通过视力表现、眼轴测量等非侵入性方法评估近视,而非直接散瞳。这并非“禁止”,而是诊疗策略选择。

2. 保险与资源限制

美国部分保险公司不覆盖散瞳费用,且基层医生可能缺乏散瞳操作经验,导致患者接受度较低。

3. 替代方案普及

一些地区推广“睫状肌麻痹验光”的替代技术(如动态视网膜检影),通过更温和的方式获取屈光数据。

4. 文化因素

美国社会对药物副作用关注度高,部分患者和医生对散瞳的潜在风险持谨慎态度。

五、散瞳在我国的临床价值与必要性

在我国,散瞳仍是青少年近视防控的核心手段之一:

精细诊断:

通过散瞳可区分真性近视与假性近视,避免过度矫正。

早期干预:

散瞳后眼底检查能发现视网膜裂孔、黄斑病变等潜在风险,尤其对高度近视儿童意义重大。

国内外认可:

国内外卫生组织(WHO)及国内外眼科机构均肯定散瞳在屈光检查中的必要性。

六、如何理性看待散瞳?

避免过度恐慌:

散瞳是成熟且可靠的检查手段,其副作用多为暂时性,遵医嘱可有效控制。

选择正规机构:

散瞳需在正规眼科医生指导下进行,避免自行购买药物使用。

关注个体差异:

青光眼、眼压异常、对药物过敏者需提前告知医生,必要时选择替代方案。

结合其他检查:

散瞳并非仅有选择,医生可能综合眼轴测量、角膜曲率等结果制定诊疗方案。

“一次散瞳相当于用三年眼睛”的说法缺乏科学依据,散瞳的副作用多为可控的短期反应。

外国并未禁止散瞳,其使用频率的差异源于医疗理念、保险政策及资源分布等因素。

在我国,散瞳仍是青少年近视防控的重要工具,其价值在于提供精细的屈光数据和眼底信息。

公众需理性看待散瞳,避免因误解而延误诊疗。