美国并未全方面禁止散瞳验光,但临床实践中存在谨慎态度。医生因患者个体差异、医疗体系限制及风险考量,更倾向于替代性检查方法。

所谓“一次散瞳相当于用三年眼睛”的说法缺乏科学依据,散瞳的副作用如眼压升高、畏光等是暂时性的,且风险较低。

美国对散瞳的谨慎源于对副作用的担忧、医疗资源分配及文化观念,而非散瞳本身具有长期损害。

一、美国是否禁止散瞳验光?

1.误解澄清

美国并未全方面禁止散瞳验光,散瞳作为眼科常规检查手段,在临床中依然被广泛使用。

其争议核心在于适用范围和医生选择:部分眼科医生因患者个体差异、医疗体系限制或风险考量,更倾向于替代性检查方法,而非完全否定散瞳的必要性。

2.医疗实践差异

美国眼科医生对散瞳的态度呈现两极分化:

支持派认为散瞳是评估眼底病变、排除假性近视的关键手段,尤其在儿童屈光不正诊断中不可或缺。

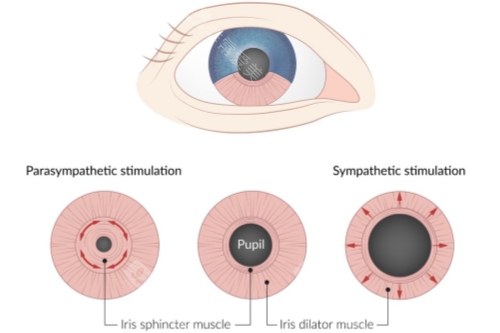

谨慎派则因担心眼压升高、畏光等副作用,选择通过眼轴长度、屈光度等综合指标进行防控,而非依赖单一散瞳数据。

例如,晖致公司推出的α-肾上腺素能阻滞剂Ryzumvi(0.75%酚妥拉明眼科溶液),虽用于治疗散瞳副作用,但侧面印证了美国市场对散瞳相关药物的需求依然存在。

二、美国为何谨慎对待散瞳和扩瞳?

1. 医生视角:风险与收益的权衡

眼压升高风险:

散瞳药物可能导致睫状肌麻痹后房水流出受阻,引发短暂性眼压升高。尽管研究显示该风险较低,但部分医生仍担忧对视神经的潜在损害。

患者不适体验:

散瞳后畏光、视力模糊等症状可能持续数小时,影响日常生活。例如,托吡卡胺组通常在24小时后改善,而阿托品组需3周才能完全消退。

替代技术发展:

随着眼轴测量、生物测量仪等非侵入性技术的成熟,医生可通过更精细的数据评估近视进展,减少对散瞳的依赖。

2. 医疗体系:成本与效率的博弈

临床试验门槛:

美国严格的药品审批流程导致新型散瞳药物研发周期长,临床应用受限。例如,环喷托酯虽被证明安心有效,但推广速度仍低于传统阿托品。

患者招募挑战:

复杂的医疗体系下,招募儿童参与散瞳相关临床试验的难度增加,进一步制约了新技术的普及。

3. 文化观念:对副作用的零容忍

家长教育背景:

美国父母对儿童用药健康性要求极高,医生需花费更多时间解释散瞳的必要性,这可能导致部分家庭选择放弃。

媒体舆论影响:

部分媒体夸大散瞳副作用,形成“一次散瞳相当于用三年眼睛”的误解,加剧了公众的恐慌情绪。

三、“一次散瞳相当于用三年眼睛”是否属实?

1.科学依据的缺失

该说法缺乏医学证据支持。散瞳后视力模糊、畏光等症状是暂时性的,药物代谢后即可改善。

例如,托吡卡胺的睫状肌麻痹作用持续6—8小时,环喷托酯不超过48小时,而阿托品虽需3周改善,但主要用于深度睫状肌麻痹。

2.临床研究的反驳

多项研究指出,散瞳后眼压升高的风险极低,且不会对视神经造成长期损害。

例如,使用1%环喷托酯滴眼液后,较佳睫状肌麻痹结果在滴药后45分钟出现,75分钟后开始减弱,48小时后完全消失,这一时间窗口足够完成检查并避免副作用。

四、美国散瞳实践的启示

1. 个体化诊疗的必要性

医生需根据患者年龄、屈光状态、眼部健康等因素综合判断是否散瞳。

例如,8岁以上单纯近视儿童可优先选择托吡卡胺,而低龄儿童或伴有斜视、弱视者仍需阿托品。

2. 替代技术的融合应用

结合眼轴测量、角膜地形图等生物测量技术,可减少对散瞳的依赖。

例如,通过监测眼轴增长速度预测近视进展,为防控提供更可靠的依据。

3. 医患沟通的透明化

医生需向患者充分解释散瞳的必要性、风险及替代方案,避免因信息不对称导致误解。

例如,可通过动画演示、图文手册等方式,帮助家长理解散瞳的科学原理。

美国对散瞳验光的谨慎态度,源于医生对风险与收益的权衡、医疗体系的效率考量以及文化观念的影响。然而,这并不意味着散瞳在美国被全方面禁止,其作为眼科检查的重要手段,仍在特定场景下发挥不可替代的作用。

对于公众而言,需理性看待散瞳的利弊,避免被夸大的言论误导。在科学认知的基础上,与医生充分沟通,选择更适合的检查方案,才是维护眼部健康的关键。