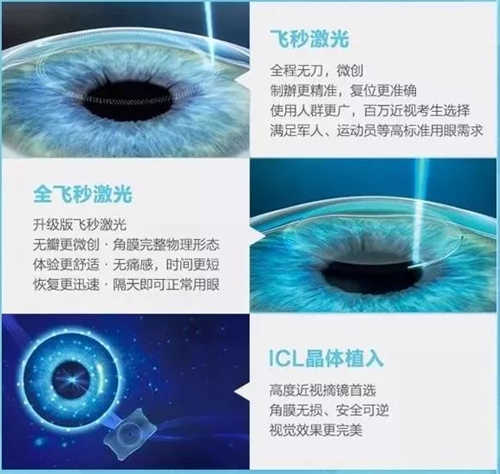

近视矫正手术中,PRL和ICL都是常见的眼内晶体植入术,但两者在材料特性、适用人群及手术细节上存在显著差异。

一、材料与设计差异

PRL采用疏水性硅胶材料制成,其密度低于房水,能够自然悬浮于后房,不依赖睫状沟固定。这种"漂浮式设计"减少了对虹膜组织的接触,降低色素播散风险。ICL则使用Collamer材料(含胶原蛋白的共聚物),需通过四个襻状结构固定在睫状沟内,对前房深度要求更严格(≥2.8mm)。

二、矫正范围对比

PRL在高度近视矫正领域更具优势,可矫正1000-3000度的较高度近视,且不受角膜厚度限制。ICL的标准矫正范围为300-1800度,虽然V5新型号扩展至2000度,但对角膜内皮细胞密度要求较高(每平方毫米≥2000个)。

三、手术适应性

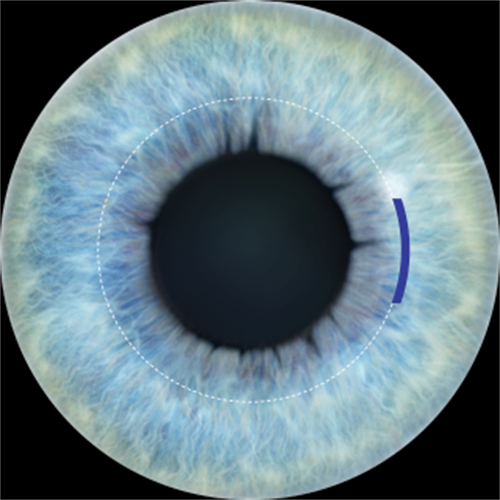

PRL对前房深度的低至要求为2.5mm,更适合东方人常见的浅前房解剖结构。其非接触式设计也适用于虹膜结构异常的患者。ICL需要更精细的尺寸测量(WTW白到白距离),约5%患者可能因睫状沟解剖变异导致旋转风险。

四、光学特性区别

PRL的光学区直径通常为4.5-5.0mm,在暗环境下可能产生轻微眩光。ICL提供6.0mm大光学区,中央孔设计(0.36mm)促进房水循环,夜间视力质量更稳定。但PRL的疏水材料能有效抑制蛋白沉积,长期透明度保持率可达98.7%。

五、长期靠谱性数据

ICL拥有20年以上的临床跟踪数据,国内外植入量超过200万例。PRL虽然在我国应用超10年,但海内外文献报道相对较少。两者均需警惕白内障风险(ICL约1.2%,PRL约0.8%),但PRL因无接触设计,色素性青光眼发生率更低(0.3% vs 0.7%)。

六、术后管理差异

ICL术后需要更频繁的房角镜检查(术后1周/1月/3月),监测拱高变化。PRL因浮动特性,需要常规OCT监测晶体位置。两种术式都需长期监测内皮细胞损失率,ICL年均损失约1.5%,PRL约1.2%。

选择时需综合考量:较高度近视、浅前房患者更适合PRL;追求理想夜间视力或中高度近视者可选ICL。建议在正规眼科机构进行全套术前评估,包括UBM超声生物显微镜检查、角膜地形图等,由医生根据个体解剖特征制定方案。术后需避免剧烈碰撞运动,定期复查确保晶体稳定性。