角膜移植手术是治疗重度角膜病变的有效手段,但许多患者对人工角膜和传统移植的选择存在困惑。

本文将系统分析两者的优劣,帮助患者做出明智决策。

一、人工角膜与传统移植的核心差异

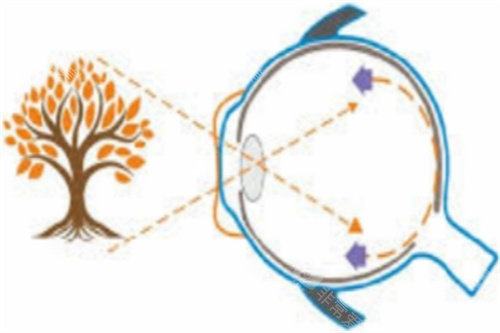

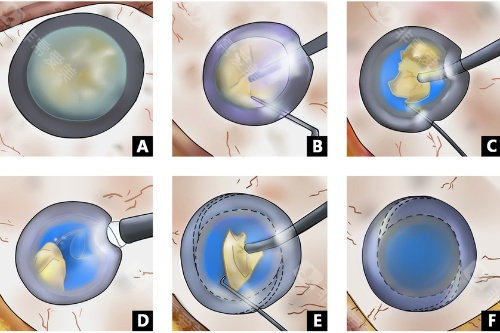

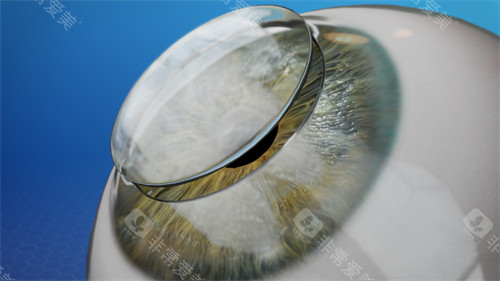

人工角膜采用高材料生物材料制成,适用于多次移植失败或重度角膜血管化的患者。

其优势在于无需等待供体,术后排斥风险低,但可能存在生物相容性不足、术后护理复杂等问题。

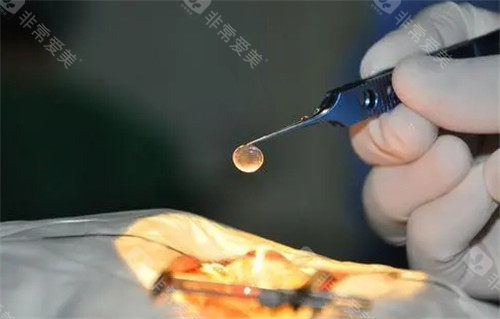

传统移植使用人类捐献角膜,生物相容性更优,术后视觉质量稳定,但需面临供体短缺和免疫排斥风险。

临床数据显示,传统移植5年存活率达90%,而人工角膜约75%,但后者对特殊适应症患者是不可替代的选择。

二、角膜移植不等于人工角膜

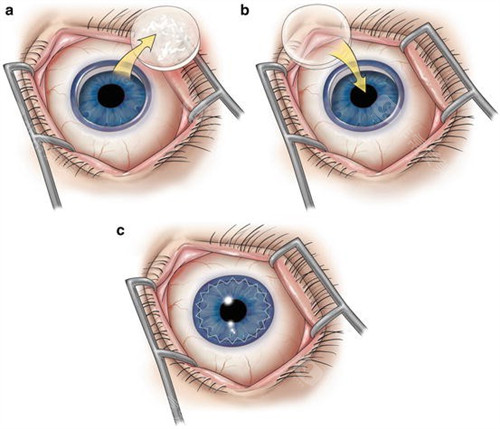

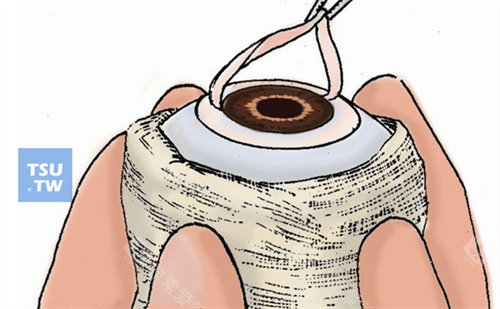

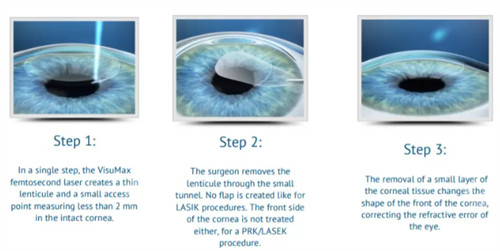

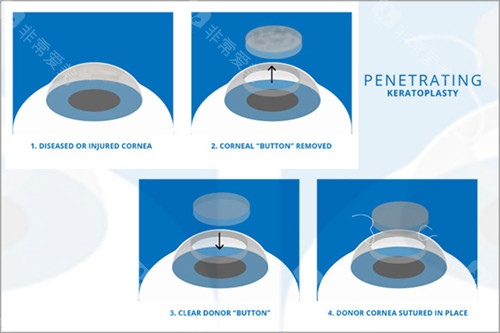

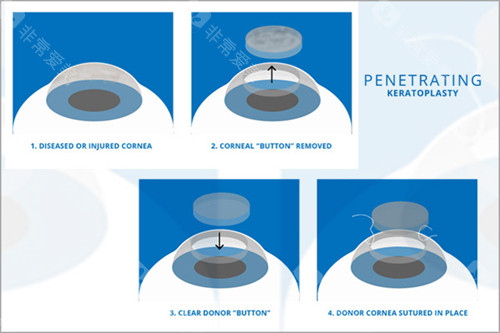

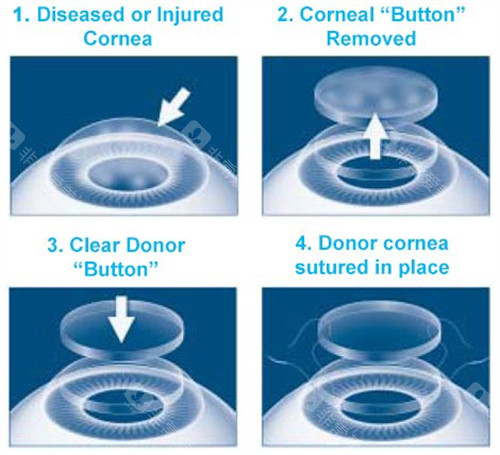

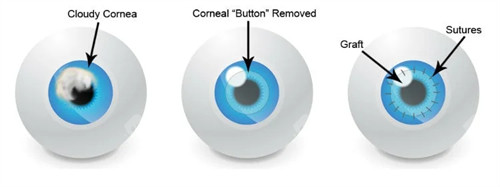

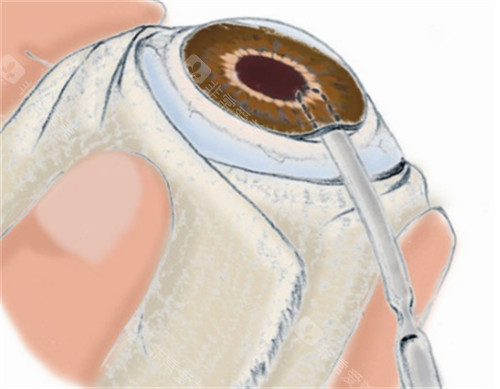

这是常见的认知误区。传统角膜移植分为穿透性移植(全层替换)和板层移植(部分替换),均使用生物供体。

而人工角膜是合成材料制成的医疗植入物,仅在特定情况下使用。

美国眼科指出,约85%的角膜移植实例仍采用人类供体,人工角膜更多作为"救命方案"而非首要选择。

两者的根本区别在于材料来源和适用人群,医生会根据角膜病变程度、患者年龄等因素综合评估。

三、视力改善的理性预期

术后视力改善程度取决于多重因素:

基础病情:单纯角膜浑浊患者术后矫正视力可达0.8以上,合并青光眼或视网膜病变者结果受限

手术方式:板层移植较穿透性移植改善更快,通常3-6个月可达更佳视力

个体差异:年轻患者神经可塑性更强,60岁以下患者平均视力提升幅度比高龄者高30%

临床统计显示,约70%移植患者可获得0.5以上的有用视力,40%能达到0.8以上。配合规范的术后护理和视觉训练,多数患者可改善驾驶、阅读等日常生活能力。

人工角膜和传统移植各有不可替代的价值。随着生物工程技术发展,第三代人工角膜已显著提升透光率和组织整合性。建议患者与正规眼科团队深入沟通,根据角膜状态、全身情况制定个性化方案。

值得强调的是,我国每年完成约1万例角膜移植手术,成功概率居国内外前列,患者完全可以对视力改善保持积极期待。早诊断、科学治疗、规范随访是获得更佳疗效的关键路径。