北京大学第三医院眼科“宝藏医生”:马志中、王常观、陈慧瑾、许艺民、冯学峰技术口碑双优!

北京大学第三医院眼科作为国内头部的眼科诊疗中心,汇聚了一批技术过关、口碑优异的医师团队。

其中马志中、王常观、陈慧瑾、许艺民、冯学峰五位医生凭借深厚的学术积淀与丰富的临床经验,成为患者口中的“明星医生”。

他们不仅在眼外伤、玻璃体视网膜疾病、糖尿病眼病等复杂领域取得突破性成果,更以耐心细致的诊疗态度赢得广泛认可。

一、马志中:眼外伤与玻璃体视网膜疾病佼佼者

1. 技术专长:全周期眼病管理

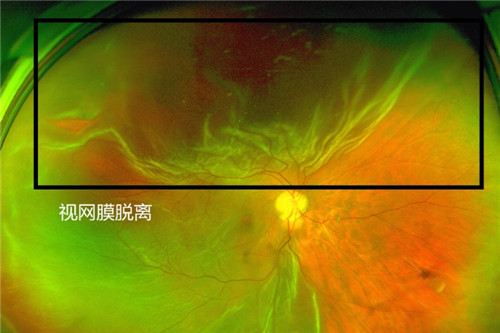

马志中医师深耕眼外伤、玻璃体疾病、视网膜病变及视神经损伤领域,擅长从急性创伤救治到慢性病变修复的全周期管理。

其创新的“自体Bruch膜带视网膜色素上皮细胞移植术”为老年黄斑变性患者提供创新治疗方案,术后视力提升患者比例显著增加。

2. 科研突破:基因诊断与糖尿病眼病防控

作为“北京大学礼来糖尿病眼病中心”开办人,马志中团队通过“遗传性眼病基因诊断芯片”技术,成功完成多个家系的致病基因定位,诊断效率较传统方法大幅提升。

其主导的眼外伤玻璃体手术研究项目多次获军队及地区级科技进步奖。

3. 患者口碑:跨地域求医现象

每周从国境内慕名而来的患者超百人,一位内蒙古患者因复杂眼外伤辗转多家医院未果,经马志中医师团队手术后视力修复。

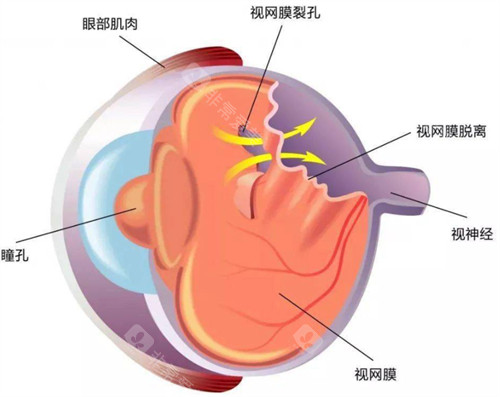

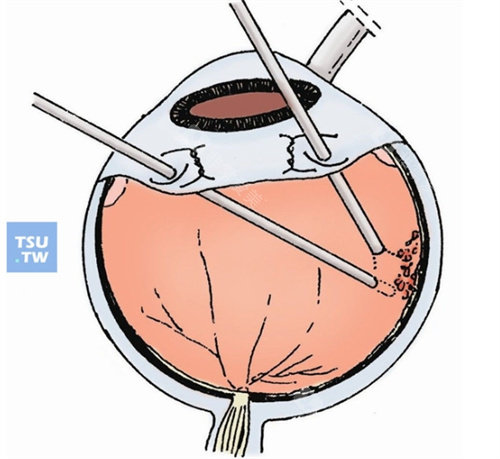

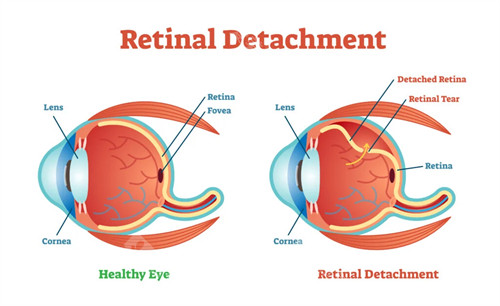

二、王常观:视网膜疾病与小创口手术“先锋”

1. 技术专长:小创口玻璃体视网膜手术

王常观主管医师在视网膜脱离、糖尿病视网膜病变等手术中,创新采用“25G/27G超小创口玻璃体切割术”,术后并发症发生率降低,患者术后住院时间缩短。

2. 科研成就:国内外头部研究

其团队在《Lab Invest》《J Neurosci》等期刊发表多篇论文,揭示视网膜病变分子机制。

2016年发现的ADIPOR1基因突变与视网膜色素变性的关联,为遗传性眼病治疗提供新靶点。

3. 患者评价:细节彰显医者温度

一位高度近视合并视网膜脱离的患者回忆:“王主管手术前用3D模型详细讲解方案,术后每天亲自查房调整用药,这种负责感让我特别安心。”

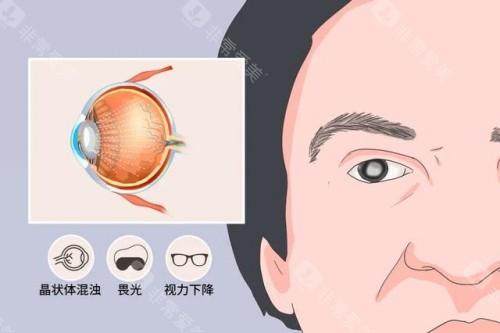

三、陈慧瑾:玻璃体视网膜手术“万台医师”

1. 技术专长:复杂眼底病“一站式”治疗

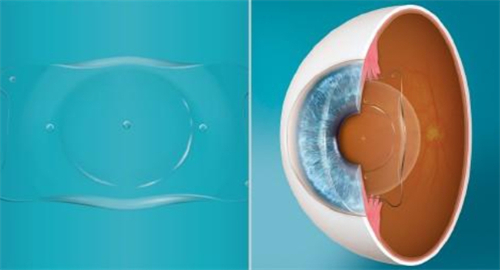

陈慧瑾主管医师每年完成近千台玻璃体视网膜手术,尤其擅长黄斑裂孔、眼外伤等复杂病例的联合治疗。

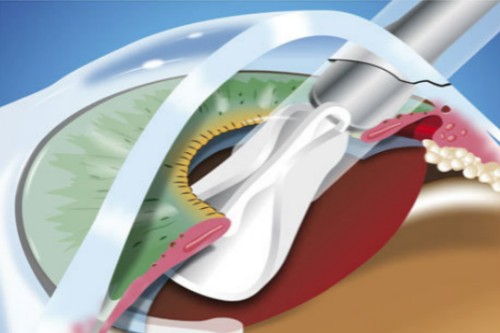

其创新的“白内障-玻璃体-视网膜三联手术”将传统三次手术合并为一次,手术时间大幅缩短。

2. 科研创新:专有与指南制定

主持地区级科研项目,参与编写多部医师共识,拥有多项实用新型专有。

其团队研发的“智能眼底影像分析系统”将糖尿病视网膜病变筛查效率提升。

3. 社会贡献:公益医疗践行者

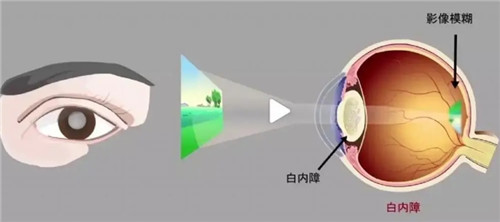

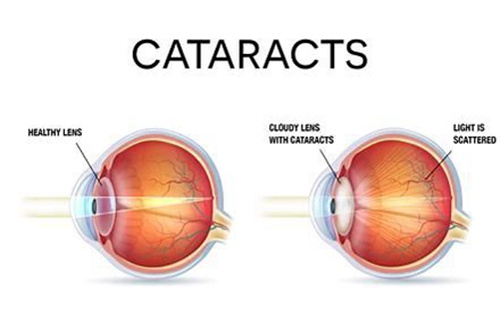

作为“健康快车”医务主管,陈慧瑾多次赴偏远地区开展白内障扶贫手术,累计使数千名患者重见光明。

四、许艺民:玻璃体视网膜疾病“基础研究医师”

1. 技术专长:重症眼外伤救治

许艺民主管医师在复杂性视网膜脱离、重症眼外伤领域造诣深厚,其改良的“硅油填充术”使患者术后视网膜复位率显著提升。

2. 科研方向:病理机制深度探索

聚焦增生性玻璃体视网膜病变的分子机制研究,其团队在《中华眼科杂志》发表的论文,揭示特定细胞因子在瘢痕形成中的关键作用,为抗纤维化药物研发提供理论依据。

3. 教学传承:培养眼科新生代

作为硕士研究生导师,许艺民指导的多名学生已在综合医院担任骨干医师,形成“老带新”的学术传承体系。

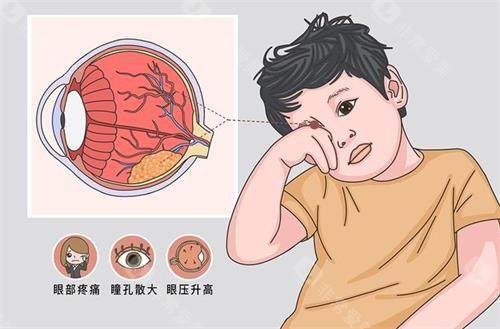

五、冯学峰:小儿玻璃体视网膜疾病“守护者”

1. 技术专长:早产儿视网膜病变筛查

冯学峰主管医师带领团队建立早产儿视网膜病变(ROP)筛查网络,累计完成筛查病例数万例,发现并治疗重症病例数百例,使当地ROP致盲率大幅降低。

2. 科研突破:儿童眼病基因治疗

其团队在国内外上初次报道眼弓蛔虫病的基因诊断方法,通过PCR技术将诊断时间大幅缩短。

2011年赴香港健康快车完成白内障复明手术,术后患者裸眼视力达标率高。

3. 患者故事:跨省求医的信任

一位来自山西的患儿家长表示:“冯主管为孩子做了三次手术,每次术后都亲自画图解释病情,这种耐心让我们特别感动。”

北京大学第三医院眼科的五位医师,以技术创新突破疾病治疗边界,以人文关怀重塑医患信任。

从马志中医师的基因诊断技术到冯学峰主管的小儿眼病筛查网络,从陈慧瑾主管医师的万台手术经验到王常观主管的小创口手术革新,他们共同构建起覆盖全生命周期的眼健康管理体系。

对于患者而言,选择这些医生不仅意味着获得头部的医疗技术,更能感受到医学温度与人文精神的深度融合。