北京大学第三医院眼科作为国内头部的眼科诊疗中心,汇聚了多位在各自领域深耕多年的显要医师。

从眼外伤修复到角膜移植,从屈光手术创新到儿童眼病防控,六位医生以扎实的学术功底与丰富的临床经验,共同构建起覆盖全生命周期的眼健康守护体系。

一、马志中:眼显微外科的开拓者

1.学术履历

1972年毕业于我国医科大学医疗系,1983年获医学进修学院硕士学位,历任北京大学眼科中心常务副职。

主持国内自然科学基金资助项目“眼超显微技术的应用基础研究”,聚焦视神经再生机制,研究成果被美国眼科年会评为良好论文,相关论文发表于《Investigative Ophthalmology》等显要期刊。

2.临床突破

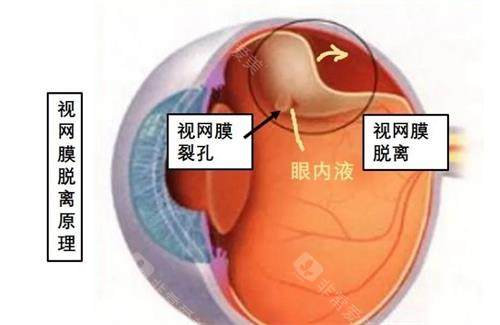

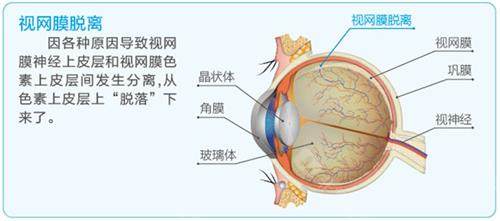

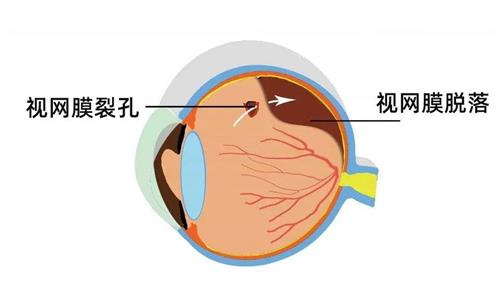

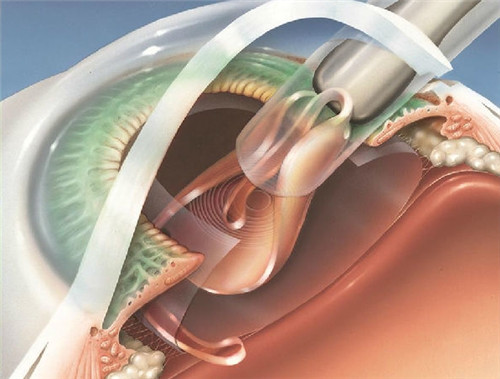

开展“自体Bruch膜带视网膜色素上皮细胞移植术”,突破黄斑下手术禁区,为老年黄斑变性患者提供新治疗路径。

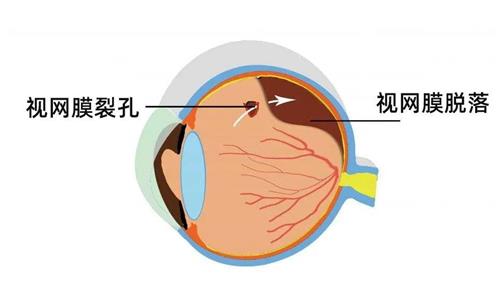

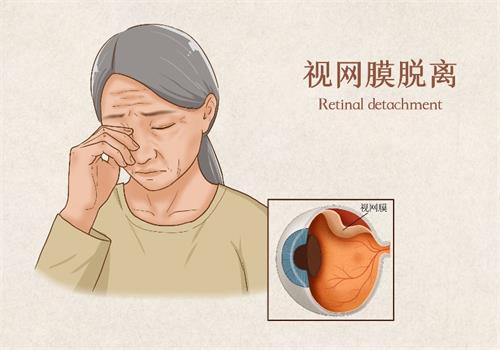

在眼外伤、视网膜脱离、糖尿病视网膜病变等领域形成系统化诊疗方案,累计完成高难度手术超万例。

3.学术影响力

担任中华眼科学会眼外伤学组名誉组长,主编《玻璃体显微手术学》等7部专著,培养博士研究生20余名。

二、洪晶:角膜移植领域的领军人

1.技术革新

2007年优先开展角膜内皮移植术,建立婴幼儿供体应用体系,研发组织工程角膜内皮膜片,推动我国角膜移植技术进入国内外新。

针对供体匮乏难题,创新使用婴幼儿角膜组织,使手术适应症范围扩大。

2.科研成果

主持国内自然科学基金项目7项,相关研究入选“我国角膜病领域十大研究进展”。

译著《眼表疾病:角膜、结膜和泪膜》成为临床医师必备参考书。

3.社会贡献

作为我国医师协会角膜病学组委员,主导制定角膜移植手术规范,推动技术标准化进程。

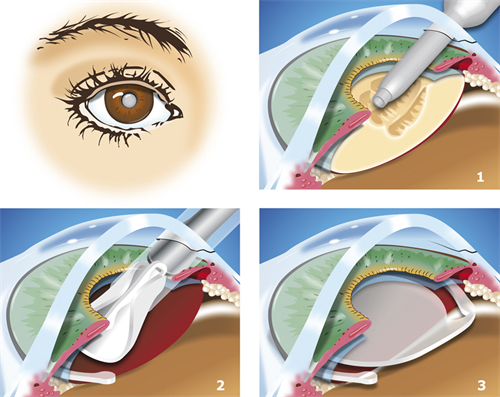

三、李学民:白内障与干眼治疗的双栖医师

1.扶贫复明工程

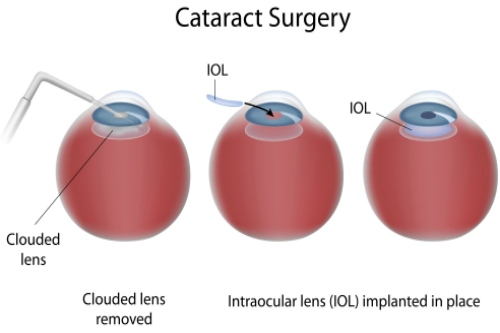

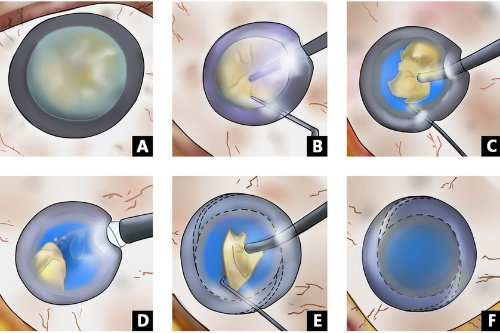

参与“视觉头一我国行动”等公益项目12次,深入青藏高原等地区完成晶状体手术近十万例,获“荣誉市民”称号。

主导人工晶体三期临床试验,推动国产材料临床应用。

2.干眼诊疗创新

引进国内首台临床红外干眼治疗仪,主持“脱细胞真皮基质”多中心验证,该技术获国内科技进步奖提名。

建立北医三院干眼门诊,年接诊量增加。

3.跨学科研究

发现多个先天性白内障相关基因,发表SCI论文多篇,为遗传性眼病诊疗提供材料依据。

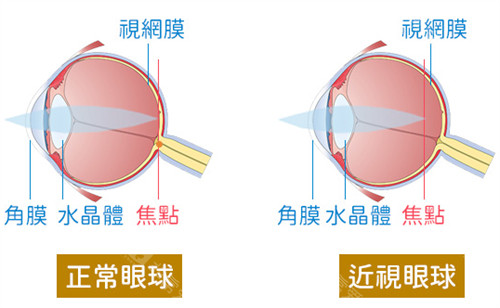

四、陈跃国:屈光手术的标准化践行者

1.技术普及

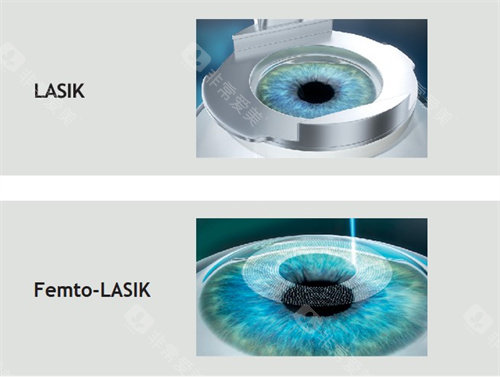

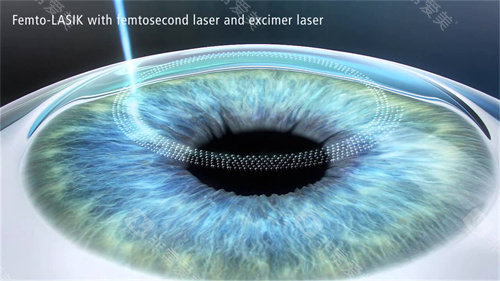

1995年起开展准材料激光手术,累计完成手术数万例,制定《LASIK手术操作规范》。

研发“角膜地形图引导个性化切削技术”,使术后视力提升。

2.科研转化

揭示近视激光术后角膜愈合机制,相关成果获国内准材料激光年会优质论文奖。

主编《屈光手术学》等教材,培养特色医师。

五、陈晓勇:屈光手术量的纪录保持者

1.临床数据

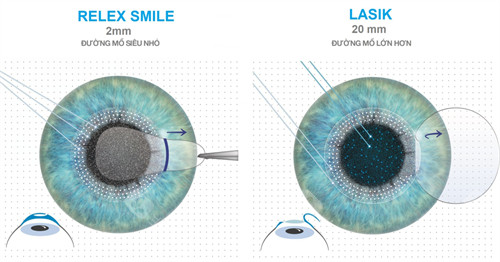

完成全飞秒激光、ICL植入等屈光手术超六万例,手术成功概率保持高位。

创新“三焦点人工晶体置换术”,为老花眼患者提供一体化解决方案。

2.设备研发

参与设计国内首台眼内晶体植入导航系统,使手术精度提升。

获我国发明***1项,实用新型专有4项。

六、布娟:儿童眼病的比较准诊疗医师

1.斜视矫正突破

改良高度近视后巩膜加固术,使手术并发症减少。

建立“弱视个性化训练体系”,缩短治疗周期。

2.遗传眼病研究

发现先天性眼球震颤致病基因,相关论文发表于《The American Journal of Human Genetics》。

主持国内自然科学基金,构建先天性眼外肌纤维化动物模型。

六位医生在各自领域形成差异化竞争优势:马志中以显微外科技术推动眼底病治疗边界,洪晶通过组织工程破解角膜供体难题,李学民构建白内障与干眼协同诊疗体系,陈跃国建立屈光手术标准化流程,陈晓勇实现老视矫正技术突破,布娟创办儿童眼病比较准治疗模式。

这种“专病专治+交叉创新”的团队架构,使北医三院眼科在复杂眼病诊疗、新技术转化与基层医师培训等方面持续保持比较靠前地位,为构建全年龄段眼健康生态提供范式参考。