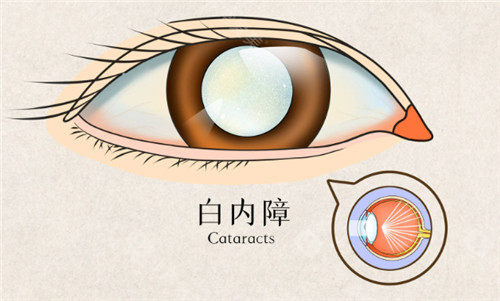

2025年白内障手术政策全解析:免费与报销的双向调整!

2025年,白内障手术政策迎来重大调整,既终结了完善免费时代,又通过比较准分类救助和保险报销体系重构,为患者构建了多层次支持网络。

新政策以“比较准覆盖、分层支持”为核心,通过扩大免费群体范围、优化报销机制、强化医疗质量监管等措施,推动白内障治疗从“普惠型”向“比较准型”转型。

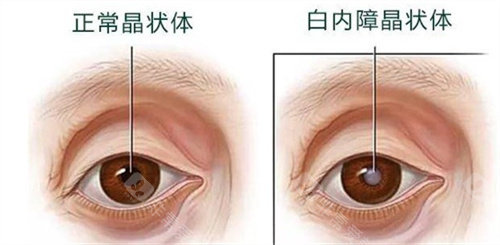

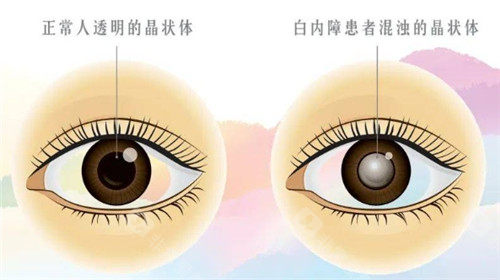

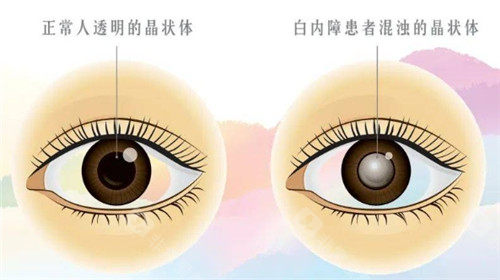

一、政策调整背景:从“全免”到“比较准覆盖”的转型

2025年1月1日起,老年性白内障正式退出重大疾病救治目录,统一免费政策完善终止。这一调整源于三方面考量:

财政压力优化:原政策下,部分地区因过度依赖财政兜底导致资源错配,新政策通过引入保险报销机制,将资金向其他重大疾病倾斜。

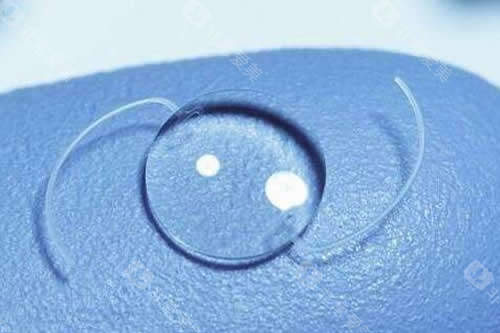

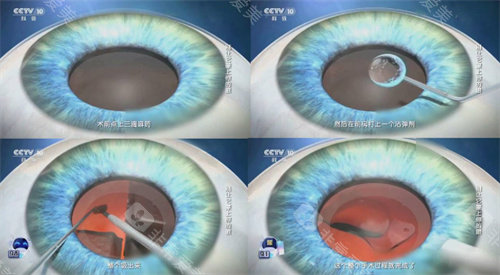

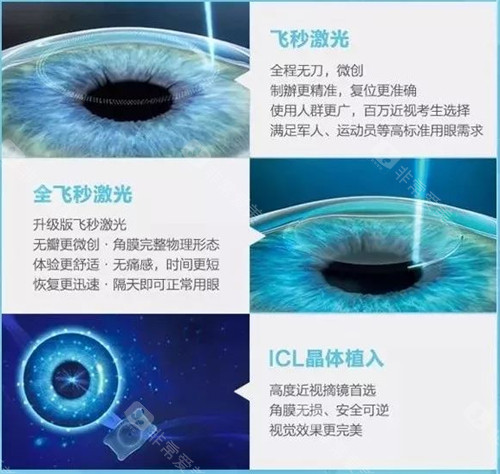

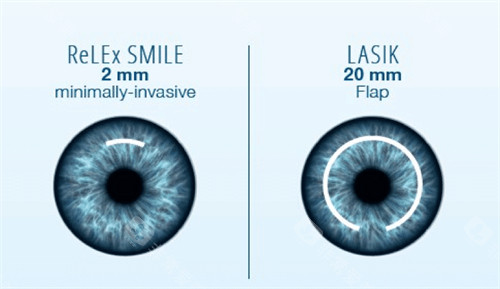

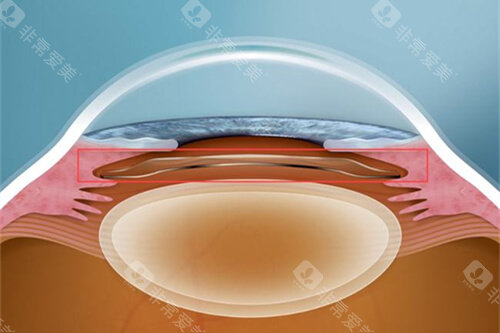

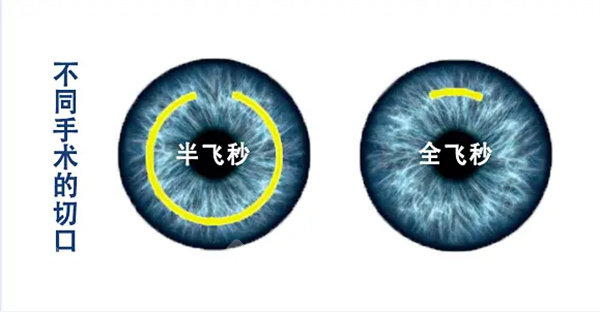

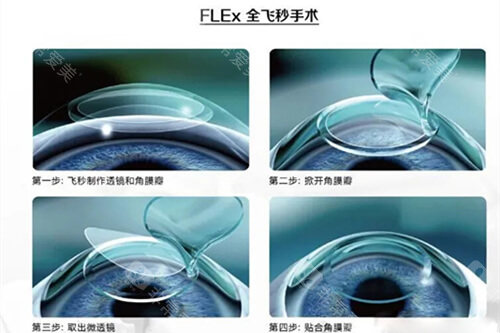

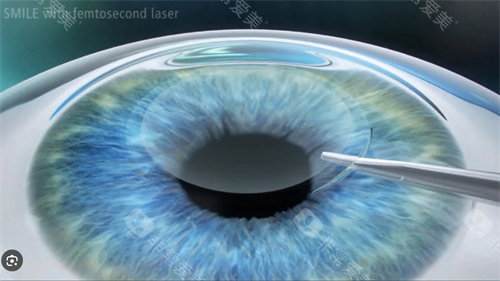

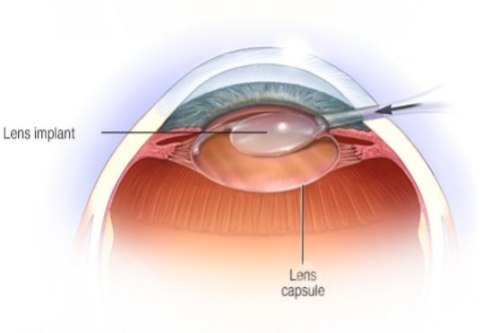

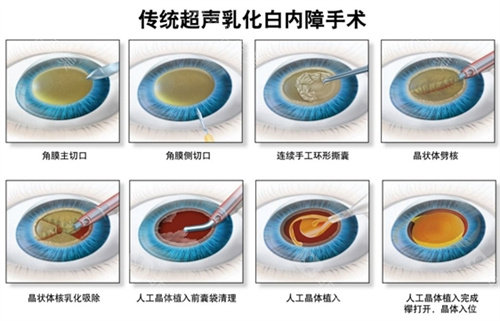

医疗资源再分配:免费时代下,高端晶体和飞秒激光等术式被过度使用,新政策明确将多焦点晶体、飞秒激光辅助手术等列为自费项目,引导资源向基础治疗集中。

***效率提升:通过建立“基本保险+医疗救助+慈善帮扶”体系,实现从“大水漫灌”到“比较准滴灌”的转变。例如,甘肃省对困难家庭老年人提供全免费服务,而北京市则针对60岁以上户籍老人实施差异化贴补。

二、免费群体覆盖:四大类人群享专项支持

新政策明确四大免费群体,覆盖不同经济层次和健康需求:

重点扶贫地区:在“三区三州”等深度贫困地区,农村户籍患者凭贫困证明可享全免手术,费用由政府贴补或专项基金承担。

特殊困难群体:低保户、五保户、残疾人等需提供收入证明,经民政部门审核后,在定点医院实施手术。例如,陕西省铜川市通过“复明一号”流动眼科医院,为周边地区患者提供免费服务。

高龄特殊群体:部分地区对高龄老人放宽条件,如江苏省对80岁以上无保险老人、云南省对退伍军人等提供免费治疗。

地方惠民项目参与者:企业与社会组织通过“招行明眸工程”“慈善助医”等项目,为特定人群提供免费手术。例如,我国招商银行在武定县投入资金,分三批为困难家庭实施手术。

三、报销机制优化:保险与救助的协同支持

新政策构建“基础报销+补充救助”双轨机制:

保险报销范围扩大:术前检查、基础人工晶体、治疗费等纳入普通保险结算,取消原城乡居民保险全额报销限制,改为起付线后按比例分担。例如,在广州普瑞眼科医院,在职员工自付费用较之前减少。

日间手术模式推行:24小时内完成诊疗的日间手术,其住院费用享受同等报销待遇,缩短患者住院时间。

地方补充救助创新:广东省惠州市对低保群体实施民政临时救助,覆盖保险报销后剩余费用;山东省济宁市通过“光明行动”,为贫困残疾群体提供全免手术。

四、地方实践创新:从“政策落地”到“服务升级”

各地在政策框架下探索特色化实施路径:

医疗质量管控升级:参与免费手术的医院需配备超声乳化仪、手术显微镜等设备,医生团队需具备丰富经验。例如,延安市人民医院眼科主管医师张三,熟练掌握各类白内障手术技术。

术后改善服务延伸:部分地区将复查费用纳入年度报销范围,如武汉市为70岁以上老人提供1年眼健康体检。

智能化申请流程简化:通过“粤省事”等平台实现线上预审,患者上传身份证、诊断书等材料后,3个工作日内可获审核结果。

五、患者行动指南:抓住政策红利的关键步骤

资格认定:提前准备身份证、户口本、贫困证明等材料,非户籍人口需回原籍申请。

医院选择:优先选择医院或纳入慈善项目的定点医院,避免隐形收费。例如,灯塔市人民医院、延安市人民医院等均为定点机构。

术式选择:基础超声乳化手术费用较低,而多焦点晶体等高端术式需全额自付,需根据经济能力决策。

异地就医备案:跨省就医需提前备案,否则报销比例可能降低。

政策总结与展望:从“治疗支持”到“健康公平”的跨越

2025年白内障手术政策调整,标志着我国医疗支持体系从“规模扩张”向“质量提升”转型。

通过比较准覆盖免费群体、优化报销机制、强化医疗质量监管,新政策既缓解了财政压力,又确保了困难患者“应治尽治”。

未来,随着人工智能筛查、远程医疗等技术的普及,白内障防治将进一步向“早发现、早治疗”延伸,结果实现“人人享有清晰视力”的健康公平目标。