前段时间陪家里长辈去做白内障检查,听医生反复提到“人工晶体度数”的选择问题。

这才发现,原来小小一枚晶体的度数背后,竟藏着这么多学问。

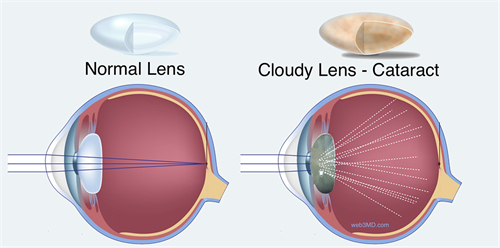

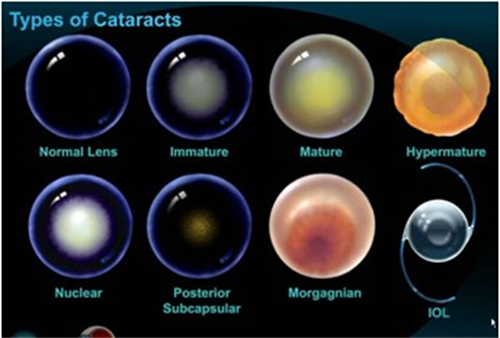

过去很多人觉得,白内障手术就是换个“零件”,度数随便选个标准值就行,结果术后视力不理想才后悔。

今天咱们就来聊聊,人工晶体度数到底怎么定?20.5D和30.6D这类数值差在哪?所谓的对照表又该怎么用?

一、人工晶体度数不是“标准答案”,而是定制题

朋友的父亲去年做了白内障手术,术前坚持要“完全矫正视力”,结果晶体装完后看近处特别费劲。

后来才知道,医生原本建议保留一点近视度数方便老花,但他坚持要“深度矫正”。

这件事让我意识到:人工晶体的度数选择,绝不是套用现成表格就能解决的数学题,更像是一道结合个体特征的“应用题”。

核心参数如何影响度数?

眼轴长度——决定基础框架

正常范围:22-24mm

邻居阿姨年轻时是高度近视,眼轴长达28mm。医生解释:“眼球像被拉长的气球,同样的晶体度数,放进她的眼睛可能只相当于别人20D的结果。”所以她的晶体度数需要特别调高,才能抵消眼轴过长带来的视觉偏差。

角膜曲率——隐形“放大镜”

参考值:39-46D

一位摄影师朋友角膜曲率高达48D,角膜弯曲度比常人更明显。

术前医生用角膜地形图反复测算,之后选了比常规低3D的晶体,避免术后出现意外远视。

前房深度——晶体“落脚点”

标准值:2.5-3.5mm

同事的父亲前房深度只有2.2mm,医生特意调整了晶体度数。

因为前房太浅可能导致晶体前移,实际屈光结果会比计算值更“强”,类似拍照时镜头离底片太近会虚焦。

二、对照表为何只能当“参考书”?

网***传的“人工晶体度数对照表”看似方便,但实际使用时发现:同一组数据在不同表格里推荐的度数可能相差1-2D。

某综合医院眼科医师打了个比方:“这就像裁缝做衣服,身高体重相同的人,骨架比例不同,版型就得调整。”

表格的局限性体现在:

公式版本差异:SRK/T、Holladay等计算公式的侧重点不同,对超长眼轴或异常角膜的处理方式迥异

设备测量误差:曾有患者在两台不同仪器上测出角膜曲率相差0.5D,直接影响晶体度数选择

个体适应性:80岁老人的眼球弹性与40岁中年人不同,即便数据相同,实际视觉结果也会有差异

三、20.5D和30.6D的差异从何而来?

接触过两位术后患者:

张叔(选择20.5D):眼轴23.8mm,角膜曲率42.5D,希望保留100度近视方便看手机

李姐(选择30.6D):眼轴21.2mm(先天远视),角膜曲率44.3D,要求开车时能看清远处路牌

从这两组数据能看出:

眼轴越短(李姐21.2mm),所需晶体度数越高,弥补眼球“过短”带来的屈光不足

角膜曲率越高(李姐44.3D),天然屈光力越强,可能适当减少晶体度数

个人用眼需求直接影响目标屈光度,张叔主动保留近视的行为现在已被更多医生认可

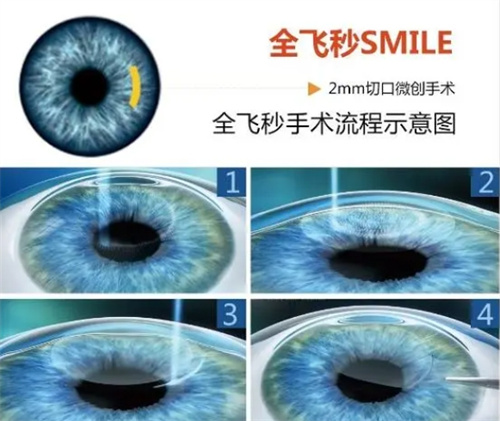

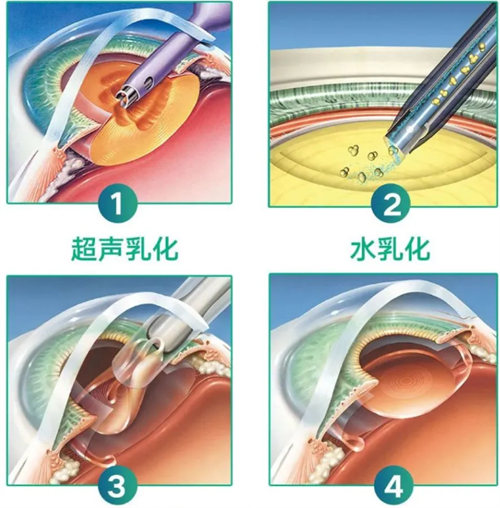

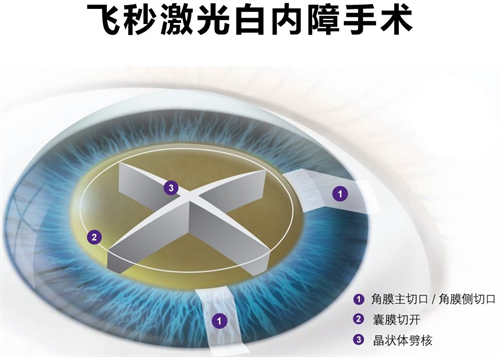

四、个性化计算的三大关键步骤

某眼科诊所的验光师分享过他们的操作流程:

数据采集阶段:

用光学生物测量仪反复测3次眼轴,取波动小于0.1mm的均值

角膜地形图要排除干眼症影响,晨起后不揉眼再检测

公式选择策略:

常规眼轴用Hoffer Q公式

超长眼轴(>26mm)优先选SRK/T公式

特殊病例会同时运行5种公式,取中间值

医患沟通环节:

画屈光状态分布图,用不同颜色标注远、中、近视力预期结果

让患者试戴模拟镜片,实地感受不同度数的视觉差异

五、术后误差的真相与应对

亲戚术后发现左右眼有50度偏差,医生解释这在允许范围内。

后来发现是术前检查时她总忍不住眨眼,导致角膜曲率测量值波动。

现在新型晶体允许术后微调,但需要满足特定条件。

常见误差来源:

测量设备精度(高端仪器误差控制在±0.04mm以内)

患者配合度(儿童或震颤患者可能需要镇静后测量)

术后角膜愈合引起的屈光变化(约0.25-0.75D)

建议应对方式:

选配多焦点晶体预留调整空间

术后3个月稳定期配戴过渡眼镜

新技术支持激光二次矫正(需额外费用)

经历多次陪诊后深刻体会到:人工晶体的度数选择,是医学数据与生活需求的精细平衡。

与其纠结对照表上的数字,不如找到愿意花时间分析病例细节的医生。

毕竟我们的眼睛不是精密仪器,而是需要被温柔对待的生命感官。

下次再听到“20.5D”或“30.6D”时,不妨多问一句:“这个数值是怎么算出来的?适不适合我的用眼习惯?”或许就能少走很多弯路。